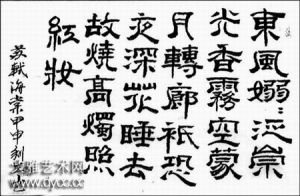

《海棠》--蘇軾

《海棠》

《海棠》《海棠》,這首絕句寫於元豐三年(公元1080年),蘇軾被貶黃州(今湖北黃岡)期間。

詩人由擔憂、驚怯之情升華了愛花之情,

表達了達觀、瀟灑的胸襟。

【原詩】

東風裊裊泛崇光,香霧空濛月轉廊。

只恐夜深花睡去,故燒高燭照紅妝。

【作者簡介】

《海棠》

《海棠》蘇軾(1037-1101):北宋文學家、書畫家。字子瞻,號東坡居士,眉州眉山(今屬四川)人。蘇洵子。嘉佑進士。神宗時曾任祠部員外郎,因反對王安石新法而求外職,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。後以作詩“謗訕朝廷”罪貶黃州。哲宗時任翰林學士,曾出知杭州、穎州等,官至禮部尚書。後又貶謫惠州、儋州。北還後第二年病死常州。南宋時追諡文忠。與父洵弟轍,合稱“三蘇”。在政治上屬於舊黨,但也有改革弊政的要求。其文汪洋恣肆,明白暢達,為“唐宋八大家”之一。其詩清新豪健,善用誇張比喻,在藝術表現方面獨具風格。少數詩篇也能反映民間疾苦,指責統治者的奢侈驕縱。詞開豪放一派,對後代很有影響。《念奴嬌·赤壁懷古》、《水調歌頭·丙辰中秋》傳誦甚廣。擅長行書、楷書,取法李邕、徐浩、顏真卿、楊凝式,而能自創新意。用筆豐腴跌宕,有天真爛漫之趣。與蔡襄、黃庭堅、米芾並稱“宋四家”。能畫竹,學文同,也喜作枯木怪石。論畫主張“神似”,認為“論畫以形似,見與兒童鄰”;高度評價“詩中有畫,畫中有詩”的藝術造詣。詩文有《東坡七集》等。存世書跡有《答謝民師論文帖》、《祭黃幾道文》、《前赤壁賦》、《黃州寒食詩帖》等。畫跡有《枯木怪石圖》、《竹石圖》等。

【注釋】

裊裊:形容風的和緩輕柔。

泛:透出。

崇光:這裡指月光。崇,隆盛、華美。光,光澤。

空濛:霧氣迷茫的樣子。

霏霏:迷濛狀

紅妝:用美女比海棠

【譯文】

春風輕拂著海棠花,花兒透出美妙的光華。迷茫的夜霧中瀰漫著醉人的花香,朦朧的月光轉過曲折的迴廊。

夜已經很深了,只因為擔心眼前的海棠會像人一樣因深夜而睡去,所以趕忙點燃紅燭,照耀著紅艷艷的海棠。

【賞析】

《海棠》

《海棠》這首絕句寫於元豐三年(公元1080年),這時蘇軾剛剛因為“烏台詩案”被貶黃州(今湖北黃岡)。此詩前兩句寫環境,後兩句寫愛花心事,成為寫海棠花的名篇,後兩句更是廣為傳誦,當然也引來了不少猜測。有人認為蘇軾這哪裡是寫花,應該是寫美人,寫一個名叫海棠的侍女。蘇軾是有一個侍女叫海棠,但這種猜測其實是毫無道理的。

這裡先宕開一筆,說說海棠花。海棠花花姿瀟灑,花開似錦,自古以來是雅俗共賞的名花,素有“花中神仙”、“花貴妃”、“花尊貴”之稱,但海棠花有一缺點,就是花開不香。宋僧惠洪有《冷齋夜話》,其卷九有記載:“(彭)淵材迂闊好怪……又嘗曰:‘吾平生無所恨,所恨者五事耳。’人問其故……乃答曰:‘第一恨鰣魚多骨,第二恨金橘大酸,第三恨蓴菜性冷,第四恨海棠無香,第五恨曾子固不能作詩。’”著名作家張愛玲也在《紅樓夢未完》中寫道“人生三恨:一恨鰣魚多刺,二恨海棠無香,三恨紅樓未完”,看來海棠無香的確乃人生之大憾大恨,竟與不會作詩和紅樓夢未完相提並論!

那為什麼東坡筆下的海棠不僅“泛崇光”,而且是“香霧空濛”,陣陣幽香在氤氳的霧氣中瀰漫開來,沁人心脾呢?

蘇軾被貶黃州最初住在黃州城東南的定惠院,因為是罪臣,眾人有些迴避他,他也迴避眾人,整天閉門謝客,過著孤獨寂寞的生活,借酒澆愁。就在此時,東坡先生髮現,在定惠院的東面,雜花滿山,其中有一株名貴的海棠花,當地人卻並不知道她的名貴。蘇軾深有感慨地寫道:“江城地瘴蕃草木,只有名花苦幽獨。嫣然一笑竹籬間,桃李滿山總粗俗。也知造物有深意,故遣佳人在深谷。自然富貴出天姿,不待金盤薦華屋。”好一個“嫣然一笑竹籬間,桃李滿山總粗俗”!儘管花不香,但這香味香在作者的心中,時刻縈繞在自己的心田。顯然蘇軾把這株海棠當成了自己身世的寫照。此時此刻,他不正像“幽獨”的海棠一樣處於“粗俗”的桃李之中嗎?她天姿自然,不追求華屋金盤。儘管在黃州無事可乾,但總可以過著閒適自在的生活:“先生食飽無一事,散步逍遙自捫腹。不問人家與僧舍,拄杖敲門看修竹。”

突然在“地瘴蕃草木”的“江城”看到這樣一株美麗的海棠,蘇軾自然是感慨萬千,他不禁問道:“忽逢絕艷照衰朽,嘆息無言揩病目。陋邦何處得此花,無乃好事移西蜀?”海棠盛產於其故鄉四川,這裡怎么會有呢?大概是好事者從西蜀移來的吧?史書記載,原來海棠盛產於蜀地,沒有香味,唯有嘉州的海棠有一種奇香(此種海棠已經失傳,如今嘉州再無香味的海棠了),先唐詩人薛能曾做《海棠》一詩,詩中有雲“四海應無蜀海棠,一時開處一城香”。但蘇軾接著又推翻了自己的猜測,千里迢迢,無法移栽,一定是鴻鵠銜來的種子:“寸根千里不易致,銜子飛來定鴻鵠。天涯流落俱可念,為飲一樽歌此曲。明朝酒醒還獨來,雪落紛紛那忍觸。”

《海棠》

《海棠》“天涯”一句出自白居易《琵琶行》中的“同是天涯淪落人”,面對此情此景,蘇軾覺得這是大自然給予自己的恩賜,情不自禁地感嘆自己的命運正好與海棠相似,難怪在《海棠》一詩之中,作者說“香霧空濛月轉廊”:月亮已轉過迴廊那邊去了,照不到這海棠花了!作者仿佛在暗示夜已深,人無寐,但讀者更可以從詩中讀出一層隱喻:先生處江湖之僻遠,不遇君王之恩寵,不就是這月將離去的海棠嗎?

“只恐夜深花睡去”,這一句寫得極痴極絕,是全詩的關鍵。此句轉折一筆,寫賞花者的心態。當月華再也照不到海棠的芳容時,詩人頓生滿心憐意:海棠如此芳華燦爛,怎忍心讓她獨自棲身於昏昧幽暗之中呢?這蓄積了一季的努力而悄然盛放的花兒,居然無人欣賞,豈不讓她太傷心太失望了嗎?夜闌人靜,孤寂滿懷流放至“江城”的“我”,自然無法成眠。花兒孤寂、冷清得想睡去,那“我”如何獨自打發這漫漫長夜?不成,能夠傾聽花開的聲音的,只有“我”;能夠陪“我”永夜心靈散步的,只有這寂寞的海棠!一個“恐”寫出了作者不堪孤獨寂寞的煎熬而生出的擔憂、驚怯之情,也暗藏了詩人慾與海棠花共度良宵的執著願望。一個“只”字極化了愛花人的痴情,現在詩人心裡只有這花兒璀璨的笑靨和縈繞心中的幽香,其餘的種種不快都可暫且一筆勾銷了:這是一種“有我”的境界,更是一種“忘我”、“無我”的超然。

“故燒高燭照紅妝”一句,將愛花的感情提升到一個極點。“故”照應上文的“只恐”二字,含有特意而為的意思。此句運用唐玄宗以楊貴妃醉貌為“海棠睡未足”的典故,以花喻人,點化入詠,渾然無跡。“燒高燭”遙承上文的“月轉廊”,這是一處精彩的對比:月光似乎也太嫉妒這怒放的海棠的明艷了,那般刻薄寡恩,不肯給她一方展現姿色的舞台,那就讓我用高燒的紅燭,為她驅除這長夜的黑暗吧!此處隱約可見詩人的多情、俠義與期盼。“照紅妝”呼應前句的“花睡去”三字,極寫海棠的嬌艷嫵媚。“燒”“照”兩字表面上寫詩人對花的喜愛與呵護,在內心裡流露出的卻是對鬱鬱寡歡的貶居生活的美好期盼。作者期盼在欣賞海棠中獲得對痛苦的超脫,哪怕這只是片刻的超脫也好。雖然花兒盛開了,就向衰敗邁進了一步,儘管遠離了高高的廟堂,但這種我行我素、自得其樂的生活又有誰可以阻撓呢?

【賞析二】

這首絕句寫於元豐三年(公元1080年),蘇軾被貶黃州(今湖北黃岡)期間。

詩人首先刻畫微風中的海棠,著意表現海棠的色彩。 “東風”就是春風,“裊裊”,微風輕輕吹拂的樣子,“崇光”指高貴華美的光澤。這句詩的意思是:微風輕拂著海棠,海棠泛出華美的光澤。一個“泛”字,寫出了在月光的照耀下,在微風的吹拂中,海棠花朵閃爍不定的情景。

第二句描寫月下的海棠的清香。 “香霧空濛”,寫海棠陣陣幽香在氤氳的霧氣中瀰漫開來,沁人心脾。“月轉廊”的意思是說,明月轉過了迴廊,照不到海棠花。既然這樣,海棠花就只能在孤寂黑暗的夜幕里,散發幽香了。顯然,此時的海棠花就如同詩人本人,有才能,有理想,卻得不到重用,真是處江湖之僻遠,不遇君王恩寵啊!所以,這裡的空濛幽寂的夜景描寫,暗示的是詩人幽寂孤獨的心理。

最妙的是三四兩句。句中“恐”是擔心的意思,它形象地寫出了詩人愛花的心理活動和依依不捨賞玩的情態;“故”照應上文的“只恐”二字,含有特意而為的意思,表現了詩人對海棠的情有獨鍾。這兩句詩被後人譽為“造語之奇,構思之巧”。“奇”在古人常常以人喻花,而作者卻以花喻人且兼用移情手法。在詩人的想像里,海棠花也和人一樣,會在深夜睡去,因此,特地點燃高燭,使海棠打起精神,真是痴語,淋漓盡致地表現出詩人愛花更惜花的感情。“巧”在詩人又以花喻己,海棠如此芳華燦爛,怎忍心讓她獨自棲身於昏昧幽暗之中呢?這蓄積了一季的努力而悄然盛放的花兒,居然無人欣賞,豈不讓她太傷心失望了嗎?顯然,海棠其實就是詩人本人,得不到月光照射而只能屈身於黑暗中的海棠的遭遇就是詩人自己的遭遇的寫照。“只恐夜深花睡去”隱含顧影自憐的意思。但詩人並不因此而頹唐萎靡,從“東風”“崇光”“香霧”“高燭”“紅妝”這些明麗的意象中,我們分明可以感觸到詩人豁觀、灑脫的胸襟。

綜觀全詩,前兩句點出詩人賞花的時間是春天的月夜,並描繪了海棠在東風月色中的光彩和芬芳,是實寫,後兩句詩寫海棠的神態,是虛寫。虛實結合,既表現了海棠優雅脫俗的美,也抒發了詩人愛花惜花的感情,更書寫了懷才不遇的人生感慨。全詩語言淺近,含而不露,感而不傷,情意深永,耐人尋味。

【賞析三】

這首絕句寫於元豐三年(公元1080年),蘇軾被貶黃州(今湖北黃岡)期間。前兩句寫環境,後兩句寫愛花心事。題為“海棠”,而起筆卻對海棠不做描繪,這是一處曲筆。“東風裊裊”形容春風的吹拂之態,化用了《楚辭·九歌·湘夫人》中的“裊裊兮秋風”之句。“崇光”是指正在增長的春光,著一“泛”字,活寫出春意的暖融,這為海棠的盛開造勢。次句側寫海棠,“香霧空濛”寫海棠陣陣幽香在氤氳的霧氣中瀰漫開來,沁人心脾。“月轉廊”,月亮已轉過迴廊那邊去了,照不到這海棠花;暗示夜已深,人無寐,當然你也可從中讀出一層隱喻:處江湖之僻遠,不遇君王恩寵。

“只恐夜深花睡去”,這一句寫得痴絕,是全詩的關鍵句。此句轉折一筆,寫賞花者的心態。當月華再也照不到海棠的芳容時,詩人頓生滿心憐意:海棠如此芳華燦爛,怎忍心讓她獨自棲身於昏昧幽暗之中呢?這蓄積了一季的努力而悄然盛放的花兒,居然無人欣賞,豈不讓她太傷心失望了嗎?夜闌人靜,孤寂滿懷的我,自然無法成眠;花兒孤寂、冷清得想睡去,那我如何獨自打發這漫漫長夜?不成,能夠傾聽花開的聲音的,只有我;能夠陪我永夜心靈散步的,只有這寂寞的海棠!一個“恐”寫出了我不堪孤獨寂寞的煎熬而生出的擔憂、驚怯之情,也暗藏了我欲與花共度良宵的執著。一個“只”字極化了愛花人的痴情,現在他滿心裡只有這花兒璀璨的笑靨,其餘的種種不快都可暫且一筆勾銷了:這是一種“忘我”、“無我”的超然境界。

《海棠》

《海棠》末句更進一層,將愛花的感情提升到一個極點。“故”照應上文的“只恐”二字,含有特意而為的意思,表現了詩人對海棠的情有獨鍾。此句運用唐玄宗以楊貴妃醉貌為“海棠睡未足”的典故,轉而以花喻人,點化入詠,渾然無跡。“燒高燭”遙承上文的“月轉廊”,這是一處精彩的對比,月光似乎也太嫉妒於這怒放的海棠的明艷了,那般刻薄寡恩,不肯給她一方展現姿色的舞台;那就讓我用高燒的紅燭,為她驅除這長夜的黑暗吧!此處隱約可見詩人的俠義與厚道。“照紅妝”呼應前句的“花睡去”三字,極寫海棠的嬌艷嫵媚。“燒”“照”兩字表面上都寫我對花的喜愛與呵護,其實也不禁流露出些許貶居生活的鬱鬱寡歡。他想在“玩物”(賞花)中獲得對痛苦的超脫,哪怕這只是片刻的超脫也好。雖然花兒盛開了,就向衰敗邁進了一步,儘管高蹈的精神之花畢竟遠離了現實的土壤,但他想過這種我行我素、自得其樂的生活的積極心態,又有誰可以阻撓呢?

全詩語言淺近而情意深永。清代詩人查慎行說:“此詩極為俗口所賞,然非先生老境。”寫此詩時,詩人雖已過不惑之年,但此詩卻沒有給人以頹唐、萎靡之氣,從“東風”“崇光”“香霧”“高燭”“紅妝”這些明麗的意象中我們分明可以感觸到詩人的達觀、瀟灑的胸襟。

【賞析四】

詩歌的開頭兩句的景物描寫,用正面和側面結合的方法烘托渲染了一種空濛迷離的境界和氣氛。“裊裊”寫其微風吹拂的動態,崇光是高潔美麗的;暗示出作者幽寂孤獨的心理。

古人對於後兩句詩曾有“造語之奇,構思之巧”的評價,“只恐夜深花睡去,故燒高燭照紅妝”被譽為“造語之奇,構思之巧”,“奇”在古人常常以人喻花,而作者卻以花喻人且兼用移情手法。在詩人的想像里,海棠花也和人一樣,會在深夜睡去,因此,特地點燃高燭,使海棠打起精神,真是痴語。同時,也化用了李商隱的“客散酒醒深夜後,更持紅燭照殘酒”(《花下醉》),卻又無斧鑿之跡。故這首絕句流傳千古。

參考文獻

[1] 百度知道 http://zhidao.baidu.com/question/56307815.html?si=8

[2] 南通教育網 http://www.ntjy.cn/bcy/rw/lsmr/200604/250.html

[3] 基礎教育課程網 http://www.jcjykc.com/Post/ShowArticle.asp?ArticleID=15556

[4] 華經典文學網 http://www.ccview.net/htm/song/shi/ss012.htm

[5]重慶作家網 http://www.cqzuojia.com/jdwx/ShowArticle.asp?ArticleID=1720