【說明】:此教學設計任務由南京曉莊學院現代教育技術課程老師yqiong參與教師·維基星光計畫進行wiki教學而發布。此詞條為範例詞條,由王華斌選定主題並負責、參與現代教育技術課程的所有同學協作共同完成!

基本信息:

科目:信息技術 教學對象:高中一年級

課時:2教學環境:計算機網路教室

學習者特徵分析:

通過前三章的學習,學生已經了解了算法設計的基本知識,學會了利用自然語言和流程圖描述解決問題的算法,對排序中碰到的循環結構的流程圖和循環語句以及數組變數的使用方法都已有基礎。但由於實踐比較少,對以前知識的遺忘率比較高,畫流程圖還不太熟練,程式設計思想比較弱。因此由淺入深,逐步引導比較適合學生的口味。

學習內容分析:

本節內容選自浙江教育出版社《算法與程式設計》第二章第三節和第五章第三節。以第二章內容為主,下節課讓學生進行第五章編寫程式及上機實踐。排序算法是使用頻率最高的算法之一,而冒泡排序是其中一種很典型而且相對簡單的方法。它的學習同時為後面的選擇排序做了鋪墊。通過冒泡實例的學習,可以提高學生的程式設計能力,為今後在算法與程式設計方面的進一步研究和學習打下基礎。

教學目標分析

1.知識目標:

掌握冒泡排序的原理;理解冒泡排序的流程圖;編寫冒泡排序的主要代碼。2.能力目標:

學會使用冒泡排序思想設計解決簡單排序問題的算法;進一步理解程式設計的基本方法,體會程式設計在現實中的作用。3.感情目標:

培養學生分析問題、發現規律的能力,激發學生學習熱情;培養良好的程式書寫習慣。教學重點與難點

重點:

理解冒泡排序原理及它的流程圖。難點:

理解冒泡排序中的遍、次等概念(即對變數使用的理解)。教學策略的選擇與設計

本節主要採用了講解法、演示法、討論合作、分析歸納法引導學生參與思考,用逐步求精的方式降低學生的理解難度,化抽象為具體,由特殊到一般,有效地突出重點突破難點。從學生日常生活問題入手,快速自然的引導學生走進主題,明確本節課的學習目標,引發學生積極思考;講授新課內容,以醒目的方式將條件語句的格式、功能和執行過程呈現給學生;以小組合作的方式,在討論與探究中完成任務;把滑鼠還給學生,自己動手實踐,通過商場打折問題驅動學生完成任務,課程安排形成循序漸進的梯度,充分挖掘學生潛力;展示評價環節,讓學生在交流討論中明確條件選擇語句的執行流程及使用方法,逐步建構規範合理的利用計算機解決日常生活中問題的意識。在結束環節,以課後作業強化練習法結束本節課,使學生對條件語句的暫時記憶轉化為長期記憶。

教學過程與媒體資源

創設問題情境,激發學生學習興趣

教師活動:教師先放出一個小魚吐泡泡的flash,讓學生根據字面意思想像一下“冒泡”,並說說“冒泡”是一個怎么樣的情景。

學生活動:學生通過觀察得出泡泡都是從“最下面起”,“自下而上”的。

設計意圖:讓學生不易產生恐懼感,引起學習興趣。

媒體資源:幻燈片,flash軟體。

新課探究-冒泡排序的流程圖

教師和學生的活動:

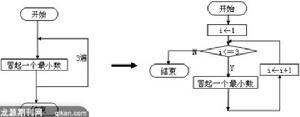

教師以具體的4個數為例,由最簡單的流程圖1左側的圖開始,讓學生將冒泡排序過程用形象的語言表示出來:不斷冒起一個泡(最小數),轉化成右側流程圖。

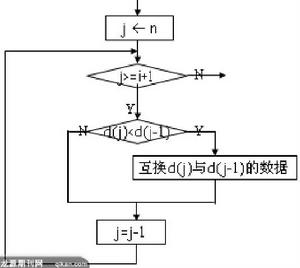

流程圖1

流程圖1得出流程圖2左側的圖之後,教師讓學生思考:這種結構實際上屬於什麼結構?(循環結構)但是左圖是不規範的,需要用一個變數來控制循環次數,從而引出用變數i來記錄正在執行的排序的遍數,它的值應該是從1到3,每次做完後加1。學生回顧循環結構的流程圖模式,兩兩討論,合作將流程圖2左側的圖轉換成右側規範的流程圖。

流程圖2

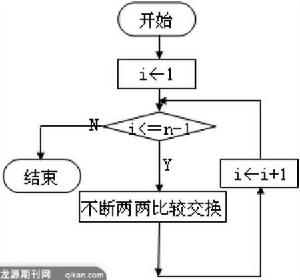

流程圖2為了分解後面的一個難點,教師讓學生用簡單的語言描述每次“冒起一個最小數”是怎么冒出來的:不斷兩兩比較交換,這也是冒泡排序的原理。於是圖2右側流程圖又可轉化成流程圖3的形式。

流程圖3

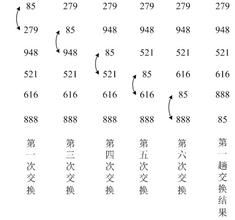

流程圖3剩下“不斷兩兩比較交換”還需要進一步細化。教師以4個數為例,在程式中有些數據規律不很明顯,教師用表格(圖一)列出來,以提高學生分析數據的有效性和準確性,規律也更易找出來。

圖一

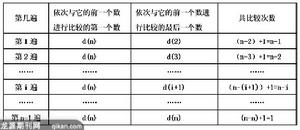

圖一教師引導學生髮現規律:每次都是從最後一個數開始比較,最後一個參與比較的數的下標與比較的遍數有關,即遍數+1。教師讓學生思考:n個數的情況如何比較呢?學生討論共n個數、各遍比較的情況,特別是第i遍,完成下表(圖二)的填寫:

圖二

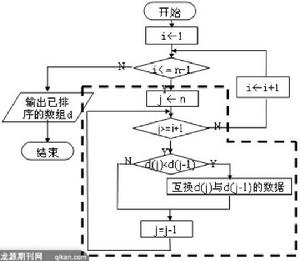

圖二得到如果共n個數,第i遍處理時,j的值從n到i+1之間遞減,每次d(j)與它的前一個數d(j-1)進行比較, 畫出流程圖4:

流程圖4

流程圖4當要進行第i遍處理時,即要找第i個最小數時,此時前面i-1個最小數已經找到,這部分不需要再參與以後的兩兩比較,所以第i遍處理時,第一次兩兩比較應該是d(n)與它的前一個數d(n-1)。以此類推,最後要比的是d(i+1)與它的前一個數d(i)。至此,該輪最小數就冒到第i個位置了。所以最後一個的“它”的位置應該是i+1。至此,所有問題、難點我們都全部細化,一一解決了,現在將流程圖4“兩兩比較交換”納入流程圖3,即得下面的總流程圖。

總流程圖

總流程圖設計意圖:由淺入深使學生更容易懂得。

媒體資源:幻燈,黑板,粉筆,計算機。

拓展學習:

教師活動:

(1)布置自習:通過剛才的學習我們知道了冒泡排序的流程圖,讓學生自己再消化本節課的內容。

(2)檢查學生自學情況

(3)請某小組代表介紹小組的學習情況,並演示畫流程圖的過程。請其他小組評價該小組學習效果。

(4)小結該小組學習效果。

學生活動:

(1)學生以小組形式按分析問題,熟悉冒泡排序的流程圖。

(2)某小組代表講解自己小組的學習經驗。

(3)學生對該小組學習形成、效果進行評價。

設計意圖:為下一節課做準備。

存疑設懸念

本節只學習了冒泡排序的流程圖,剩下程式的編寫學生先自行學習等下一節課再做詳細解釋。課後拓展:

師生活動:布置課外閱讀,有興趣的同學可以到下列網站進行學習,

http://www.enet.com.cn/eschool/video/vb/

設計意圖:提供好的網站讓有興趣的同學作進一步的學習。

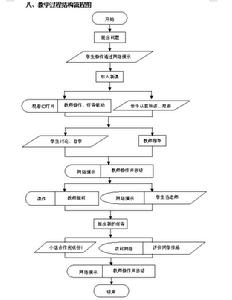

教學流程圖:

1

1教學評價

學生自評表:

知識評價:

我知道了什麼是冒泡排序。□

我掌握了冒泡排序的流程圖。□

學生課堂表現評價

認真、積極、自信、善於與人合作、思維的條理性、思維的創造性

| 評價我的學生 | A | B | C | D | 答選 |

| 學生對知識的掌握程度 | 非常熟練,可以推廣使用 | 掌握的比較好 | 剛好合格 | 沒能夠掌握,不合格 | |

| 學生練習的完成情況 | 全部都完成了 | 大部分都完成了 | 只解決了少部分 | 沒有解決 | |

| 學生的預習情況 | 認真看書預習了 | 看了幾遍 | 瀏覽了一邊 | 沒有看書 |

知識內容掌握程度評價:

設計一個評分系統的流程圖:有n個評審,最後得分為去掉一個最高分與一個最低分後的平均分。