介紹

《中國古籍善本書目》

《中國古籍善本書目》標示錯誤

《中國古籍善本書目》

《中國古籍善本書目》(1)在《中國古籍善本書目》子部書目中,書名編號9508的《山堂先生群書考索前集六十六卷後集六十五卷續集五十六卷別集二十五卷》(宋章如愚輯,元延祐七年圓沙書院刻明修本),其收藏單位的代號有:0101,0201,2201(見《中國古籍善本書目》所附《中國古籍善本書目藏書單位檢索表》,以下此類情況不再進行說明)。根據《中國古籍善本書目》中所附《中國古籍善本書目藏書單位代號表》,2201指代的是河南省圖書館(註:《中國古籍善本書目藏書單位代號表》中“0101”原指“北京圖書館”,以下行文統稱為“國家圖書館”)。經查河南省館藏書和目錄,卻並無此書。查閱《中國古籍善本書目》正式出版前的《徵求意見稿》對藏書單位的標示,該書為代號2261的河南省社會科學院圖書館收藏。又請河南省社科院圖書館確認,此書的確是其所藏。可以確切地說,《中國古籍善本書目》將2261誤為2201。

正補:

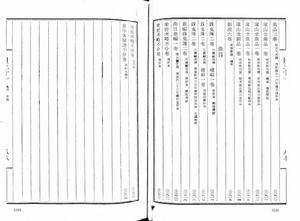

《中國古籍善本書目》子部:

書名編號 藏書單位代號

9508 0101,0201,2261

(2)《中國古籍善本書目》史部書目中,書名編號8868的[萬曆]《山西通志三十卷》(明李維楨纂修,明萬曆刻本),標示有四家單位收藏,其中河南省只有一家,即河南省圖書館。經過一番查找求證,確認河南省館沒有收藏此書。查《徵求意見稿》,又查當年編纂《中國古籍善本書目》時,河南省內各單位著錄各自所藏古籍善本、而後匯總到河南省館的善本目錄卡片(註:由於時間、地點、人事變化等的緣故,筆者沒能見到這部分善本目錄卡片的全部。以下行文中稱其為“善本目錄卡片”),均顯示該書為河南省南陽市圖書館收藏,又與南陽市館核對無誤。《中國古籍善本書目》錯將南陽市圖書館的代號2210印成了2201。

正補:

《中國古籍善本書目》史部:

書名編號藏書單位代號

8868 0101X,0201X,0581,2210X

(3)《中國古籍善本書目》史部書目中,書名代號9165的[順治]《西華縣誌八卷》(清左國楨、王鼎鎮等纂修,清順治刻本),標示只有河南省圖書館一家收藏,為孤本。經過對河南省館藏書的追究,又查《徵求意見稿》和善本目錄卡片,該書的收藏單位實為南陽市圖書館,經過聯繫,南陽市館也對此書予以了確認。《中國古籍善本書目》的錯誤與上述[萬曆]《山西通志》的錯誤相同。

正補:

《中國古籍善本書目》史部:

書名編號藏書單位代號

9165 2210

(4)《中國古籍善本書目》集部書目中,書名編號2734的《范忠宣公文集》二十卷(宋范純仁撰,元刻明修本),標示國內有三家圖書館收藏,河南省圖書館為一家,另兩家分別為國家圖書館和上海圖書館。《徵求意見稿》的標示同上(註:《徵求意見稿》集部宋別集類中,該書名編號為551)。但遍查河南省圖書館現有的古籍目錄,卻未見有對此書的著錄。查善本目錄卡片,關於元刻本的范純仁文集,只有鄭州大學圖書館著錄的一張“二范集四十四卷”的目錄卡片(歸入集部宋別集類)中,顯示有“范忠宣公文集二十卷”(位於其父范仲淹的“范文正公集二十卷別集四卷”之後,版本著錄為“元天曆至正間褒賢世家家塾歲寒堂刻本”)。在《中國古籍善本書目》集部宋別集中,先後著錄有范氏父子的集子。書名編號2355的為“范文正公集二十卷別集四卷政府奏議二捲尺牘三卷(宋范仲淹撰)遺文一卷(宋范純仁、范純粹撰)年譜一卷(宋樓鑰撰)年譜補遺一卷祭文一卷諸賢讚頌論疏一卷論頌一卷詩頌一卷朝廷優崇一卷言行拾遺事錄四卷鄱陽遺事錄一卷遺蹟一卷褒賢祠記二卷義莊規矩一卷”(元天曆至正間褒賢世家家塾歲寒堂刻本)一書,在其收藏單位的代號中,可以找到鄭州大學圖書館的代號2241,且標示其所藏書殘缺;《徵求意見稿》著錄相同,只是未標示殘缺且書名與《中國古籍善本書目》著錄略有差異(書名編號為集部宋別集192)。而在所有的元刻本(包括元刻明修本)的《范忠宣公文集二十卷》(見《中國古籍善本書目》集部宋別集,書名編號從2732至2735)的收藏單位的代號中,卻都沒有鄭州大學圖書館的代號2241。只有在書名編號2734《范忠宣公文集》(元刻明修本)的藏書單位代號中,有河南省圖書館的代號2201。又查《徵求意見稿》(該書名編號為集部宋別集551),藏書單位的標示與《中國古籍善本書目》相同。綜上所述,可以推測,《中國古籍善本書目》在編纂過程中,將原本是鄭州大學圖書館藏書《范忠宣公文集》誤標成河南省圖書館的藏書了。如果筆者的這種推論不誤,《中國古籍善本書目》對於鄭州大學圖書館所藏范氏父子的這兩種書籍的殘缺情況、版本等方面的認定與著錄,與鄭州大學圖書館原來的判斷和著錄也是有所不同的。河南省圖書館現存有鄭州大學圖書館著錄的“二范集四十四卷”的另一張目錄卡片,它與前面所提到的那張卡片著錄內容基本相同,只是在卡片背面多出了對於書籍行款、版式、序文、牌記、印鑑等方面的描述文字,文字的旁邊還有鉛筆批字:“據紙張墨色看,系元刻明印本。”這一點似乎也能從另一方面佐證筆者的上述判斷。

正補:

《中國古籍善本書目》集部:

書名編號 藏書單位代號

2734 0101,0201,2241

版本著錄錯誤

《中國古籍善本書目》

《中國古籍善本書目》正補:

《中國古籍善本書目》集部清別集

書名 書名編號

遺安堂詩文集四卷12237

清王連瑛撰

清康熙五十五年呂氏冶古堂刻本

2、《中國古籍善本書目》集部清別集書名編號12599的《聊齋文集》四卷,清蒲松齡撰,清道光二十九年邢祖恪抄本。該書中有抄者邢祖恪寫於清道光“己酉”年即道光二十九年(1849年)的“自敘”,善本目錄卡片和《中國古籍善本書目》對該書版本的著錄,應當是據此“敘”的時間而斷定的。但筆者認為這種判斷似可商榷。根據自敘所言,邢氏曾在“丙午歲(即清道光二十六年,1864年)館於平輿”時,“同硯繡圃李君”向他出示“在召陵舊家所錄”之《聊齋文集》四卷,邢氏當於此時因以抄錄成書。據此可知,邢祖恪抄錄《聊齋文集》的時間當是清道光二十六年他在“平輿”(註:其地清時隸屬於河南省汝南縣)坐館教書期間,而不會遲至三年後他到“苑陵”(古縣名,古城在今河南新鄭縣境)官衙任職之際。所以認為該書版本應著錄為“清道光二十六年抄本”。

正補:

《中國古籍善本書目》集部

書 名 書名編號

聊齋文集四卷12599

清蒲松齡撰

清道光二十六年邢祖恪抄本

遺漏之處

《中國古籍善本書目》

《中國古籍善本書目》中國古籍善本書目所收《吳越備史》的版本館藏等情況的記載舛誤和糾正:

1,《吳越備史》五卷,題(宋)范坰、林禹撰,《補遺》一卷,《雜考》一卷,(明)錢受徵輯,明萬曆二十七年(1599)錢達道刻本,編號二四一九。檢索表雲,現藏上海圖書館(以下簡稱“滬圖”)。

按:藏地應為中國國家圖書館(以下簡稱“國圖”),滬圖所藏為此本之清抄本,且滬圖目錄卡著錄此本時將正卷五卷和補遺一卷合起來,稱此本卷數為六卷。又按,此本共二冊,國圖書號:SB5783。此本有七人跋,依次為:王遴、趙握清、錢岱;錢達道、姜性、劉敕、謝肇淛。

2,《吳越備史》五卷,題(宋)范坰、林禹撰,《補遺》一卷,《雜考》一卷,(明)錢受徵輯,明抄本,(清)朱錫庚跋,編號二四二零。檢索表雲,現藏國圖。

按,國圖書號:13351。又按,此本有十人之序跋,依次為:朱錫庚、益津王遴、真寧趙挹清、二十五世孫錢岱;二十二世孫錢汝錫、二十五世孫錢達道、巴陵姜性、歷下後學劉敕、晉安在杭謝肇淛 . 闕里門人孔貞祚。比原萬曆本多出朱錫庚、錢汝錫、孔貞祚三人之序跋。

兩種著錄

《中國古籍善本書目》

《中國古籍善本書目》《中國古籍善本書目》史部編號12458的《維揚兵憲鄭公棠蔭紀》二卷,明黃光斗輯,明崇禎黃廷詢刻清康熙重修本。

查閱了善本目錄卡片,發現原有的著錄也是將上述兩種書分入不同部類並分別著錄的。但在核對書籍時發現,上述兩種書合裝在一個函套中,紙質、開本等相同,且函套上有書籤題為“鄭中丞益樓集附家乘鄭中丞棠陰紀”。經鑑別,該書籤應系當年刷印書籍者所印製、貼上。由此認為,上述兩種書雖然是不同朝代的刻版,但卻是同一時間印製的。兩種書雖然在版式、行款、字型等方面均有不同,但卻應該當作一種書籍著錄。

正補:

《中國古籍善本書目》集部

書名書名編號

鄭中丞公益樓集四卷鄭氏家乘一卷 9944

三代遺真錄一卷

清康熙世德堂刻本

維揚兵憲鄭公棠蔭紀二卷

明黃光斗輯

明崇禎黃廷詢刻清康熙重修本。

《中國古籍善本書目》史部不應再著錄“維揚兵憲鄭公棠蔭紀二卷”。

書目完善

《中國古籍善本書目》

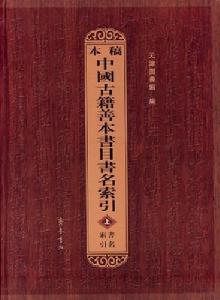

《中國古籍善本書目》作為圖書館古籍編目整理隊伍中的一員,對於《中國古籍中國古籍善本書目》是心存敬仰的,藉助於工作和研究的機遇,又藉助於《稿本中國古籍中國古籍善本書目書名索引》、《中國古籍善本總目》等書的便利,在此將一些發現或心得公之於世,其中有的觀點和看法純屬“一家之言”,並未經有關專家或團體認定,故而肯定有不足和錯誤在裡面,實望得到有識之士的指點和批評。

分析《中國古籍善本書目》存在上述失誤的原因,這當中既有編纂出版過程中的過錯,也有藏書單位自身在著錄工作中的錯誤,還有人們對於書籍的認識上的欠缺等等。

在長期的工作實踐中,越來越認識到:古籍的編目是一項極為不易的工作,對書籍分類的認識,對書籍版本的鑑定,對書籍完整或殘缺的認定,對書籍卷數的認定等等,都需要不斷的發現和認識。有時候,一個長期困繞的難題或許會因為一個偶然的機遇而得以解決,而這個機遇是可遇不可求的。比如,近些年來,隨著許多珍稀古籍的影印出版,就為一些單位對所藏古籍版本的重新鑑定和判斷提供了參照依據,前面所述河南省館的“御製詩三集”一書即是一例。

明代鄭樵在其《通志•校讎略》中曾對古人編目中的缺陷和問題進行了歸納、總結,有“編次失書論”、“見名不見書論”、“闕書備於後世論”、“亡書出於後世論”、“亡書出於民間論”、“編書不明分類論”等等,這些缺陷和問題也反映出編目中的種種困難和編目之不易。清人孫從添在《藏書紀要》一書中有言:“藏書四庫,編目最難,非明於典籍者不能為之。”或可從《中國古籍善本書目》對於河南省圖書館藏書著錄的幾處錯誤中窺見一斑。

歸類出錯

《中國古籍善本書目》

《中國古籍善本書目》《中國古籍善本書目》叢部自著叢書類中著錄有《高文襄公集十八種四十四卷》,書名編號為352(明高拱撰,明萬曆四十二年馬之駿等刻本)。藏書單位代號顯示,國內僅有河南省圖書館收藏。

查《徵求意見稿》,在叢部自著叢書類中沒有著錄《高文襄公集十八種四十四卷》一書,而著錄有《高文襄公集十一種六十六卷》,收藏單位代號只有一個1581,即山東省博物館。該書行款、版式為:九行十八字,白口,四周單邊。

查善本目錄卡片,有河南省圖書館的一張卡片,著錄了《高文襄公集十八種四十四卷》一書。卡片右下方沒有像其它目錄卡片一樣用漢字說明書籍的類屬,只在左上方有分類號4.6(註:河南省圖書館中文古籍分類表中,分別用“1”、“2”、“3”、“4”、“5”作為古籍經、史、子、集、叢五個部類的代號),表明此書曾被河南省館分類為集部書籍。卡片背面有小字,附註說明了《四庫全書總目》對此書的著錄情況以及此書的行款、版式、避諱情況、著者的簡歷等。尤為重要的是,在附註最後有這樣的說明:“此次發叢書部徵求意見稿,收有1581所藏‘高文襄公集十一種六十六卷’而無我館十八種四十四卷本。”由此可以推測,河南省館在看到《中國古籍善本書目》編輯委員會發來的《徵求意見稿》後,向編輯委員會上報了《高文襄公集十八種》一書,且傾向於將此書歸入叢書部自著叢書類。這應該就是《中國古籍善本書目》定稿時在叢書部自著叢書類著錄此書的由來。而山東省博物館收藏的《高文襄公集十一種六十六卷》一書在《中國古籍善本書目》叢部自著叢書類中沒有再被著錄。

經查河南省圖書館藏書,僅有一部《高文襄公集》,行款版式與集部明別集類書名編號8428的《高文襄公集》相同,且卷數為四十四卷,證明《中國古籍善本書目》著錄無誤。此書之外,河南省館沒有找到“高文襄公集十八種四十四卷”一書。回過頭來再細數集部《高文襄公集》中的內容,卻正好“十八種四十四卷”。因而可以基本肯定,《中國古籍善本書目》叢部自著叢書類中著錄的“高文襄公集十八種四十四卷”,應該就是集部明別集類中的“高文襄公集”(因《中國古籍善本書目》叢部自著叢書類中著錄的“高文襄公集十八種四十四卷”,沒有標註行款版式等,故無法由此得以進一步印證)。加之有《徵求意見稿》叢部自著叢書類中著錄的山東博物館收藏的“高文襄公集十一種六十六卷”的佐證,所以也就大膽地推出這樣一個結論:《中國古籍善本書目》將河南省館收藏的《高文襄公集》一書,分別分到了集部明別集類和叢部自著叢書類,從而導致出現了一種書歸入兩個部類的錯誤現象。

相關資料

將河南省圖書館原本沒有的藏書標示成該館藏書

在《中國古籍善本書目》集部清別集類中,有以下兩種書的著錄:

《中國古籍善本書目》

《中國古籍善本書目》清道光十一年內府刻本

本文原文

收藏單位有包括2201在內的兩家圖書館。

(2)15516御製文初集十卷 清宣宗旻寧撰

清道光十一年內府刻本

余集六卷清宣宗旻寧撰

清鹹豐內府刻本

收藏單位有包括2201在內的四家圖書館。

查《徵求意見稿》集部清別集類,有如下著錄:

(1)4439 御製文初集十卷清宣宗旻寧撰

清道光十一年內府刻本

收藏單位有包括2201在內的三家圖書館。

(2)4440 御製文余集六卷清宣宗旻寧撰

清鹹豐內府刻本

收藏單位有三家圖書館,其中沒有代號2201的河南省圖書館。

經過認真核查河南省圖書館藏書並比較上述著錄,最終確認河南省館只有書名編號為15515的第一種圖書,而書名編號15516的古籍善本省館並未收藏。又查善本目錄卡片,有同“15515”和“4439”的著錄,並無同“15516”的著錄。

書名、卷數著錄錯誤

1、《中國古籍善本書目》集部清別集類書名編號15111的《御製詩三集六十四卷目錄四卷》(清仁宗顒琰撰),清嘉慶二十四年內府刻本,標示僅有河南省圖書館一家收藏。該書在《徵求意見稿》集部清別集中的書名編號為4034,標示有三家單位收藏,河南僅有一家,即河南省圖書館,另兩家分別為故宮博物院圖書館和遼寧省圖書館(註:這兩家圖書館收藏的應為:“御製詩初集四十八卷清仁宗顒琰撰清嘉慶八年內府刻本二集六十四卷清仁宗顒琰撰清嘉慶十六年內府刻本三集六十四卷清仁宗顒琰撰清嘉慶二十四年內府刻本余集六卷清仁宗顒琰撰清道光內府刻本”一書,見《中國古籍善本書目》集部清別集類書名編號15112,藏書單位為故宮博物院圖書館和遼寧省圖書館)。查河南省館此書僅有《御製詩》三十二卷《目錄》四卷(註:善本目錄卡片的著錄與書相同)。與《中國古籍中國古籍善本書目》著錄中的“六十四卷”內容不符。2000年,海南出版社出版了故宮博物院編的《故宮珍本叢刊》一書,其中第571-577冊收入了清仁宗《御製詩》之“初集”、“二集”、“三集”和“余集”,其中“三集”的正文為六十四卷、目錄為八卷,這便證明了河南省館藏《御製詩三集》為殘書(目錄和正文均僅存其半),而《中國古籍善本書目》的錯誤也顯而易見:將該書的八卷目錄著錄成了四卷。

2、《中國古籍善本書目》集部清別集書名編號13661的《臨漪園詩集四卷後集四卷偶存一卷文集三卷贅言三卷》(清湯準撰,清康熙刻本),顯示河南省圖書館有收藏且為殘本。經核對河南省館藏書後發現:此書內容與卷數均與《中國古籍善本書目》著錄不同;細核原書之目錄與正文,均無殘缺痕跡且目錄與正文相符合,該書應著錄為“臨漪園詩集三卷偶存一卷文集一卷”,善本目錄卡片中河南省館原來也是這么著錄的。《中國古籍善本書目》將河南省館藏書認定為另一種書籍“臨漪園詩集四卷後集四卷偶存一卷文集三卷贅言三卷”之殘本。筆者認為,河南省館庋藏之書,當系湯準早年所創作詩、文集的一個刻本,較《中國古籍善本書目》所著錄書籍的成書時間要早些(雖然二者都是“清康熙刻本”,根據《徵求意見稿》所著錄之行款、版式,與河南省館書也無出入,均為九行十九字,白口,四周單邊)。其時,詩集只有三卷、偶存一卷,文集沒有分卷(第一葉無卷端,計有19個筒子葉,葉碼相連。惟版心處刻有“臨漪園文集”字樣)。筆者遍查各種書目如《四庫全書總目》、《販書偶記》、《販書偶記續編》、《中國叢書綜錄》、《藝文志二十種綜合索引》、台灣《續修四庫全書提要》等,均未見有與河南省館藏書一致的著錄,由此也可見此書的珍貴性。

除上所述《中國古籍善本書目》的“失誤”之外,還發現《中國古籍善本書目》有“張冠李戴”的現象。如《中國古籍善本書目》集部明別集著錄顯示,書名編號8495、明自新齋余泰垣刻本的《滄溟先生集三十二卷》,是河南省圖書館收藏,經核對河南省館藏和善本目錄卡片,確認河南省館收藏的不是此書,而是書籍代號8494、明萬曆二年徐中行刻本《滄溟先生集三十二卷》。此外,《中國古籍善本書目》還有對書籍完整或殘缺的標示不夠準確等現象以及書名或作者中的某些字錯印等問題。

目錄學

| 目錄學是研究目錄工作形成和發展的一般規律即研究書目情報運動規律的科學。中國古代很早就有人注意到目錄學的作用,西漢時,劉向、劉歆父子就撰有《別錄》、《七略》等書,以後歷代均有專著。南宋鄭樵有《通志.校讎略》,至清代,章學誠著成《校讎通義》,更總結了目錄學的豐富經驗。反映我國古代著述的規模最大、最全的目錄是《四庫全書總目提要》和《四庫全書簡明目錄》。 |