概述

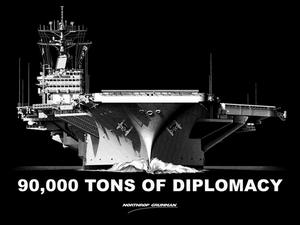

諾斯羅普·格魯曼公司懸掛在美國國防部的宣傳畫——9萬噸級外交

諾斯羅普·格魯曼公司懸掛在美國國防部的宣傳畫——9萬噸級外交軍事現狀

美國海軍目前有11艘航空母艦,全部都是核動力驅動。這些航母構成的11個航母戰鬥群,幾乎就是美國海軍打擊力量的核心,甚至可謂是美國全球打擊力量的中堅。許多人看來,美國擁有如此之多的航母戰鬥群煞是威風,威風是不假,但美國海軍航母在大量耗掉巨額軍費的同時,也引起了不少爭論。眼下最熱點的問題便是圍繞著新銳的“傑拉爾德·福特”級航母(以下簡稱“福特”級)展開的。在2009年以前,美國擁有12個航母戰鬥群,但當年5月12日海軍最後一艘常規動力航母“小鷹”號退役後,美國在役航母變成了11艘。現有的11艘航母規模也許維持不了多久,按照計畫美國第一艘核動力航空母艦“企業”號(CVN65)將在2010年退役,而最新一級航母“福特”級首艦“傑拉爾德?福特”號(CVN78)最快也要2015年才能服役。這意味著在此之前美國航母規模將縮水到10艘。而事實上10艘的規模也就相當於9艘全勤航母,因為從“尼米茲”號開始,“尼米茲”級核動力航母將陸續進入中期更換核燃料和全面檢修階段,通常一艘航母完成這一過程將耗時4年,在此期間必須離開艦隊,無法進行部署。華盛頓遺產基金會的防務分析師麥肯茲·埃格蘭的話代表了許多美國人的心境,“這是一個糟糕的下滑趨勢,作為軍事超級大國,我們的航母數量卻退化到一位數。”

現實困難

“小鷹”號(CV 63)和“星座”號(CV 64)兩艘美國常規動力航母

“小鷹”號(CV 63)和“星座”號(CV 64)兩艘美國常規動力航母為了彌補缺口,美國海軍提出過3個應對方案,儘管都不大靠譜:花銀子搞一個延壽方案,將“大黃蜂”的服役時間延長到10000飛行小時;購買更多F/A-18E/F“超級大黃蜂”來填補F-35C服役前的缺口;或者乾脆削減航母數量,從根本上消除缺口,但這樣會削弱海軍航空作戰能力。要實現這些方案並不容易,首先“大黃蜂”已經進行了兩個階段的延壽,使用壽命從6000飛行小時延長到8600飛行小時,如果繼續延壽至10000飛行小時,每架飛機的延壽成本將變得十分高昂,據估算將達每架2600萬美元,這幾乎相當於一架“超級大黃蜂”新機價格的一半。就算海軍咬牙花銀子繼續延壽,缺口也不會完全消除。至於增購“超級大黃蜂”,則不單純是銀子的問題,這種飛機本來就是個臨時替補,在F-35C陸續上艦之前頂一下缺並與之搭配,早晚會被F-35C取代,因此海軍不願在計畫之外增購。原本在2010財年海軍只安排了9架“超級大黃蜂”的採購計畫,國會在此基礎上增加了9架,達到了18架,就是因為迫在眉睫的空中作戰能力缺口。如果缺口死活彌補不完,那么削減航母部隊的確是個辦法,但這個計畫更多地是增加海軍“壯士斷腕”的悲情色彩,而不是出自真心。

眾將抗爭

為了增加自己在戰後的發言權,剛成立的空軍幾乎是立馬就提出了一個新的作戰理念——即戰略轟炸特別是使用核武器進行戰略轟炸,將是贏得任何未來戰爭唯一的決勝要素。憑藉戰略轟炸,完全可以震懾對手,使其不敢再發動類似珍珠港那樣的突襲行動,不敢對美國發動戰爭。為了實施這一被空軍及其支持者奉為國家優先戰略的理念,空軍提出國會應該撥款幫自己建立一支以美國本土為基地的龐大遠程轟炸機部隊,而空軍寄予厚望的,便是康維爾公司的B-36“和平締造者”,面對空軍的立場,海軍將領們堅決反對,他們認為未來戰爭不可能單純依靠戰略轟炸取勝,無論使用核武器與否,都無法贏得。在“合眾國”的設計問題上,海軍內部形成了兩種意見,一種認為“合眾國”應該只用於攜帶重型轟炸機對蘇聯實施遠程核打擊,最多只攜帶少量護航戰鬥機;另一種認為“合眾國”應該用於常規作戰,主要攜帶戰鬥機和攻擊機聯隊。結果核戰論者占了上風,但後來經過修改,搭載的戰鬥機數量有所增加,但主要作戰使命仍是末日決戰。“合眾國”級航母的設計方案中不設艦橋,甲板邊緣裝備4部升降機,配備4部蒸汽彈射器,當時預算單艦造價就高達1.9億美元。“合眾國”級航母可以搭載重達45噸的作戰飛機,這樣的飛機足以攜帶當時重達數噸的核武器。按照計畫,“合眾國”級將建造8艘,每艘搭載10架重型轟炸機以及足夠每架飛機執行8次打擊任務的航空燃料,這些航母可以一次投送80枚核彈,在重新補給前,總共可以投送640枚核彈。 心懷“合眾國”夭折的切膚之痛,海軍也開始蒐集不利空軍的事實。最後出具的一份匿名檔案指出,B-36是一個“花錢靡費的錯誤”。報告還羅列了一個非常敏感的事實,即詹森本人也在B-36的承包商康維爾公司董事會中,因此其決策無法洗清個人利益的嫌疑。接下來的一連串糾紛就不在這裡羅列了,最後的結果是,海軍作戰部長丹菲爾德上將和海軍次長助理都被解職,海軍為此憤然不已。這就是美國海軍發展史上著名的“眾將的抗爭”。

未來挑戰

1971年美國舊金山獵人點海軍船廠內接受維護的航母

1971年美國舊金山獵人點海軍船廠內接受維護的航母增大艦載機打擊範圍,可以讓航母更加遠離危險的近岸區域,但有人作戰飛機的攻擊半徑已經接近極限。一些海軍觀察家認為,海軍空中力量的未來不是由F-35C決定,而是與艦載無人機緊密相連。艦載無人機將提供比現有傳統有人駕駛戰鬥機更優越的遠程空中作戰能力。這種潛在危險推進了美國海軍無人作戰飛機系統的研究,研究認為海軍需要加快推進遠程艦載無人作戰飛機系統的研發,使用有人駕駛飛機的情況下,艦載機聯隊最適合打擊200到450海里範圍內的目標。而艦載無人作戰飛機可以把這一打擊距離拓展到1500海里,在空中加油情況下可連續數日在戰區上空停留。2007年,美國海軍航空系統司令部與諾斯羅普·格魯曼公司簽訂了一份為期6年,價值6.359億美元的契約,讓其製作兩架無人作戰飛機系統演示原型機。諾格公司為此推出的X-47B採用翼身融合加低可探測性設計,用於驗證無人機能否在航母甲板上順利起飛和著陸。無人作戰飛機的第一次飛行原定於2009年11月在加州愛德華茲空軍基地進行,然而由於在地面測試中發現的推進、噪音以及發動機啟動等問題,試飛被推遲到2010年晚些時候進行。