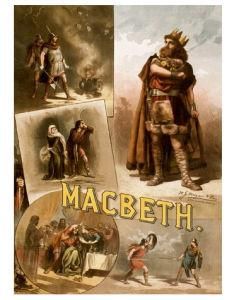

內容梗概

蘇格蘭國王鄧肯的表弟麥克白將軍,為國王平叛和抵禦入侵立功歸來,路上遇到三個女巫。女巫對他說了一些預言和隱語,說他將進爵為王,但他並無子嗣能繼承王位,反而是同僚班柯將軍的後代要做王。麥克白是有野心的英雄,他在夫人的慫恿下謀 ·

·麥克白一出場即心懷異志,弒王篡位,為了鞏固王位,又殘暴屠殺人民,使全國血流成河,置社會於混亂,陷人民於水火,可謂與理查三世是同樣的暴君。這樣的暴君,其痛苦與覆亡乃罪有應得。

故事

第1幕

故事發生於11世紀的蘇格蘭。Macbeth(麥克白)及Banquo(班柯)戰勝歸來,經過戰地旁的樹林時遇到3個女巫。第一個女巫稱呼麥克白為葛萊密斯爵士(ThaneofGlamis),第二個女巫稱麥克白為考特爵士(ThaneofCawdor),第三個女巫稱他為蘇格蘭國王;班柯雖然不能當統治者,但他的後人會成為國王。女巫預言後隨即消失。這個時候,國王Duncan(鄧肯)的信差抵達,宣布考德的領主因叛國被處死,國王頒令麥克白繼任。女巫的第一個預言應驗了。在麥克白的城堡內,麥克白夫人讀著丈夫的來信,信中談到有關遇到女巫的事。她的野心勃勃,決定不惜一切要扶助丈夫登上王位(歌曲:“Vieni!t'affretta!”)。國王宣布他會在麥克白的城堡過夜。麥克白夫人慫恿她丈夫乘機弒君篡位。國王及貴族成員到臨,國王入睡。麥克白在夫人的催逼下,殺死了國王(歌曲:“Misiaffacciaunpugnal?”)。麥克白感到非常害怕,陷入失控狀態。麥克白夫人不齒麥克白的懦弱,冷靜地為事件善後,她將國王的血塗在熟睡中的守衛身上,並將兇刀留給他們,企圖嫁禍給守衛。

翌日,Macduff揭發兇案。城堡內所有人,包括麥克白夫婦,這時候一同唱和,請求上帝為國王報仇(歌曲:“Schuidi,inferno,...”)。

第2幕

國王死後,女巫的第二個預言又應驗了:麥克白成為蘇格蘭國王。麥克白開始憂慮著Banquo的子孫會成為國王的預言。麥克白向他的夫人透露,為了穩坐王位,他決定於宴會上殺死Banquo及他的兒子。麥克白夫人著魔似地歡欣起舞(歌曲:“Lalucelangue”)。在城堡外,一群殺手伺機刺殺前來赴宴的Banquo及其兒子。Banquo似乎意識到大禍將至,他滿心憂慮地唱著“Comedalcielprecipita”。Banquo遇刺身亡,但他的兒子僥倖逃脫。

在地堡的殿堂上,麥克白迎接賓客,麥克白夫人唱著“Sicolmiilcalice”。手下向麥克白報告Banquo已經被殺,當麥克白返回餐桌的時候,看到Banquo的冤魂正正坐在自己的坐位上。麥克白慌亂不已,陷入瘋狂。賓客以為國王瘋癲了,倉皇離開。

第3幕

在一個黑洞內,一群女巫圍著一個大鍋。麥克白前來尋訪女巫,希望知道更多自己的命運。女巫施展魔法,給麥克白3個隱晦的警示:1)小心提防Macduff;2)任何被女人賦予生命的人都不能傷害麥克白;3)只在在勃南森林(BirnamWood)向他移動時,他才會落敗。這個時候,Banquo的冤魂及他的8個後代(8個未來的蘇格蘭國王)向他顯現,預示本來的預言將會應驗。恐怖的幻覺令麥克白驚慌倒地。

在城堡來,麥克白回復清醒,他和夫人決定剷除Macduff及Banquo的家族(歌曲:“Oradimorteedivendetta”)。

第4幕

一群蘇格蘭難民在英國邊境悲歌國難(歌曲:“Patriaoppressa”)。遠處是勃南森林。Macduff誓要報復暴君麥克白殺害他的妻兒(歌曲:“Ahlapaternamano”)。Macduff投奔Malcolm(國王Duncan的兒子)的英國軍隊,對抗麥克白。Malcolm命令士兵在勃南森林折下一些樹枝作掩護,軍隊前進,看起來就像勃南森林逐步迫近。軍隊誓要從暴君的手中奪回蘇格蘭(歌曲:“Lapatriatradita”)。

在麥克白的城堡內,醫師及僕人看見麥克白夫人夢遊,嘗試從手上洗去看不見的血跡(“Unamacchia”)。最後,麥克白夫人死於神智錯亂。

麥克白得悉軍隊已經迫近城堡,但他想到女巫的警示,仍然感到安心。當他接到夫人的死訊時,他顯得漠不關心。

他召集軍隊,並同時看到勃南森林已經抵達城堡之外。兩軍交戰,Macduff趕到和Macbeth決鬥,在殺死麥克白之前,麥克特夫(Macduff)告訴麥克白,他並不是自然地出生的,而是經剖腹從母體取出來的,印證了女巫的預言。

麥克白死後,Malcolm成為新的蘇格蘭國王。

歌劇以吟遊詩人、士兵、蘇格蘭婦人一同合唱讚歌慶祝戰勝作終結。

作品目錄

第一幕第一場荒原

第二場福累斯附近的營地

第三場荒原

第四場福累斯·宮中一幕

第五場麥克白的城堡

第六場同前·城堡之前

第七場同前·城堡一室

第二幕

第一場麥克白·堡中庭院

第二場同前

第三場同前

第四場同前·城堡外

第三幕

第一場福累斯·宮中一室

第二場福累斯·宮中另一室

第三場同前·苑·有一條路通王宮

第四場同前·宮中大廳

第五場荒原

第六場福累斯·宮中一室

第四幕

第一場山洞·中置沸釜

第二場費輔·麥克德夫城堡

第三場英格蘭·王宮前

第五幕

第一場鄧西嫩·城堡中一室

第二場鄧西嫩附近鄉野

第三場鄧西嫩·城堡中一室

第四場勃南附近的鄉野

第五場鄧西嫩·城堡內

第六場同前·城堡前平原

第七場同前·平原上另一部分

人物介紹

主角麥克白—男中音

麥克白夫人—女高音

配角

班戈(Banquo)—男低音

麥克特夫(Macduff)—男高音

宮女—女中音

馬爾康(Malcolm)—男高音

醫師—男低音

其他

麥克白的僕人—男低音

使者—男低音

刺客—男低音

3個幽靈—2個女高音及1個男低音

國王鄧肯(Duncano)—默角

弗利安斯(Fleanzio)—默角

女巫、信差、貴族、隨員、難民—合唱團

Macbeth(麥克白)

AsoneofKingDuncan’schiefgeneralsandclosestmilitaryadvisers,Macbethisledtoperformwickeddeedsbythepropheciesofthreewitchesandthemachinationsofhiswife.WhenheispronouncedThaneofCawdorforhismilitaryvictories–aprophecycometruebeforehisascensiontothekingship–heistemptedintomurdertofulfillthesecondprophecy.Onceheiscrownedking,hisbrutalplansaremadealltheeasierashebeginskillingindiscriminatelytoensurehisthrone.Heisnotsubtle,noreffectiveasherilestheentireScottishnobilityagainsthistyrannouswaysandultimatelyfallsbeforethemightofhisownpsychologicalpressureandthemightofhisopposition.

作為鄧肯國王的一個首席將軍和最親近的軍事顧問,麥克白在三個女巫預言和他妻子的陰謀的驅使下做出邪惡的行動。當他因他的軍事功績而被授予考特爵士時,他登上皇位前的一個預言實現了。他受謀殺的誘惑而去實現第二個預言。一旦他被加冕為國王,他就會制定殘忍的計畫,開始不加選擇的殺人以確保他王位的安全。他是不敏感的,當他激怒了整個蘇格蘭貴族反對他的暴虐時沒有有效的抵擋,最終他迫於心理壓力和反抗勢力而垮台。

LadyMacbeth(麥克白夫人)

AsMacbeth’swife,LadyMacbethistheearlyinstigatoroftheatrociousplansthatleadtoMacbeth’sKingship.Sheisambitiousandpowerhungryandhermachinationsareascoldandviciousasherhusband’sactions.However,afterthebloodshedbeginssheisincapableofbearingtheweightofwhatshehasdoneandsoonfallsvictimtotheweightofherguilt,eventuallygoingmadandcommittingsuicide.Despitethehorriblenatureofherandherhusband’scrimes,thetwoareaveryclosecoupleverymuchsoinlove.

作為麥克白的妻子,麥克白夫人是那個幫麥克白登上皇位的殘忍計畫最早的煽動者。她野心勃勃,對權力有很強的渴望,她的陰謀就像她丈夫的行為那樣冷酷狠毒。在謀害鄧肯時麥克白夫人聽到了烏鴉的叫聲,認為這是鄧肯的死兆。因此她請求魔鬼將自己婦女的柔弱抹去,取而代之的是邪惡與瘋狂;她還讓黑夜掩蓋他們行兇的刀劍。然而,在虐殺開始後,她沒有能力去忍受她的所作所為所帶來的影響,不久她成了自己罪過所帶來的的精神壓力的受害者,最終發瘋並自殺。儘管她和她丈夫的罪行有著可怕的性質,但他們是一對非常恩愛的夫妻。

劇中人物

鄧肯

蘇格蘭國王

馬爾康

道納本

鄧肯之子

麥克白

班 柯

蘇格蘭軍中大將

麥克德夫

列諾克斯

洛 斯

孟提斯

安格斯

凱士納斯

蘇格蘭貴族

弗里恩斯

班柯之子

西華德

諾森伯蘭伯爵,英國軍中大將

小西華德

西華德之子

西登

麥克白的侍臣

麥克德夫的幼子

英格蘭醫生

蘇格蘭醫生

軍曹

門房

老翁

麥克白夫人

麥克德夫夫人

麥克白夫人的侍女

赫卡忒及三女巫

貴族、紳士、將領、兵士、刺客、侍從及使者等

班柯的鬼魂及其他幽靈等

fg地點

蘇格蘭;英格蘭

點評鑑賞

《麥克白》(1606)是莎士比亞戲劇中心理描寫的佳作。全劇瀰漫著一種陰鬱可怕的氣氛。莎士比亞通過對曾經屢建奇勳的英雄麥克白變成一個殘忍暴君的過程的描述,批判了野心對良知的侵蝕作用。由於女巫的蠱惑和夫人的影響,不乏善良本性的麥克白想乾一番大事業的雄心蛻變成野心,而野心實現又導致了一連串新的犯罪,結果是倒行逆施,必然死亡。在迷信、罪惡、恐怖的氛圍里,作者不時讓他筆下的罪人深思、反省、剖析內心,麥克白夫婦弒君前後的心理變化顯得層次分明,這就更加增大了悲劇的深度。《麥克白》畢竟不是完全意義上的命運悲劇。這一點與古希臘的悲劇一比較便非常明白了。在古希臘的命運悲劇中,命運的力量是直接作用於人的。因此,從人物自身我們無法得出對他們命運的任何合乎邏輯的解釋,最多也只是家庭遺傳(如《阿伽門農》),或是祖輩的罪孽(如《俄狄甫斯王》)。但在莎劇《麥克白》,命運並不直接作用於人,而是通過人類自身的欲望、罪惡、性格等間接作用於人的。就像赫卡忒所說,命運讓“種種虛偽的幻影迷亂他的本性”,讓他在自身欲望的驅使下,一步步地走向自己既定的結局。

從人情物理出發,麥克白的一切行動和最終的結局都是可以解釋的。從麥克白夫人口中,我們了解到麥克白的性格,他“希望做一個偉大的人物”,他有野心,但“缺少和那種野心相隨聯屬的奸惡”,他的“欲望很大,但又希望只用正當的手段”,“一方面不願玩弄機詐,一方面又要作非分的攫奪”。平定叛亂,被封為考特爵士之後,麥克白已是一人之下,萬人之上,而在他之上的鄧肯,又完全依賴他來保障自己國家的安定。此時,即使沒有女巫預言,麥克白心中也必定會有那種念頭。所以當女巫們隱去之後,他才說“我倒希望她們再多留一會兒”。他叫她們再多留一會兒,顯然是他心裡已經潛伏了做君王的念頭,所以想從女巫口中多了解一些有關它的信息。莎翁一句簡單的話,便生動地表現了麥克白潛意識的流動過程。

女巫的預言使麥克白內心的隱秘的權力欲望浮出水面,而鄧肯對他過火的獎賞和誇讚,增強了他的欲望,鄧肯說“你的功勞太超越尋常了,飛得最快的報酬都追不上你,要是它再微小一點,那么也許我可按照適當的名分,給你應得的感謝和酬勞,現在我只能這樣說,一切的報酬都不能抵償你的偉大的勳績。”這樣的話說得太過火,不應出自一個國君之口,客觀上表現了鄧肯對麥克白的依賴性。也刺激了麥克白的野心,使認為自己攫取王位也並非是全無理由的:因為自己的功勞很大。

麥克白篡奪了王位之後,又暗殺了自己的戰友班柯。這是非常合乎情理的,班柯是麥克白唯一忌憚的人,殺鄧肯之前,他就曾想收買他,“您聽從了我的話,包您有一筆寶貴到手。”但班柯拒絕了他:“為了覬覦寶貴而喪失榮譽的事,我是不會幹的。”既然收買不成,他又知道自己的許多秘密,為了坐穩自己的王位,麥克白幹掉他,誅除異己本就是政治家慣用的伎倆,中外如此,沒什麼奇怪。至於後來麥克白的失敗也是因自身造成的,一個暴虐而又非法的君王,必然會遭到各個階層的反抗,人民的反抗加上眾叛親離,可以把任何一個國王掀下台。

人物命運能從自身找到合理的解釋,是《麥克白》作為性格悲劇的一個審美特徵。但劇中對麥克白及其夫人內心風暴的精當刻畫,才是其中最精彩之處。

為刻畫麥克白的性格,莎翁不惜筆墨,大量運用旁白、夢幻,突出麥克白夫婦的內心風暴。所以,該劇雖有馬爾康代表的道德一方與麥克白所代表的道德一方的衝突,但是主要的衝突卻是麥克白自己內心的衝突。外在衝突一方的力量與氣勢太萎弱,不能與麥克白的氣勢相匹配,因而雙方的衝突不具備動人心魄的震撼力;只有麥克白內心善惡、權欲與理性的衝突才具有動人的力量。麥克白對自己的欲望始終有清晰的理性。

有人認為麥克白具有普通人犯罪的心理特徵,其實兩者存在著極大的差別,普通人犯罪時,會因為欲望的而忘記欲望可能帶來的罪惡,但麥克白對自己的欲望可能會帶來的罪惡始終是非常清醒的,他之所以依然在不顧罪惡去實現自己的欲望,是因為權欲的力量實在太強,並且又不斷受到外在力量的催化。馬爾康被鄧肯封為勃蘭特親王時,他意識到他是一塊橫在他面前的巨石,他必須跳過這塊巨石。同時,他也意識到自己的這種欲望可能會帶來的罪惡,因而他說:“星星啊,收起你們的火焰!不要讓光亮照見我的黑暗幽深的欲望。”從中我們可以深刻而清晰地領會到麥克白內心所激起的第一次內心風暴。

行功論賞之後,鄧肯忽然心血來潮,要到麥克白的城堡殷佛納斯去作客。麥克白夫人慫恿麥克白在家中幹掉鄧肯。但麥克白內心矛盾重重,一時難以作決定,一方面,他“躍躍欲試的野心”,“不顧一切地驅著他”去“冒顛躓的危險”。另一方面,就如他自己所說:“他到這兒本有兩重的信任,第一,我是他的親戚,又是他的臣子,按照名分絕對不能幹這樣的事;第二,我是他的主人,應當保障他身體的安全,怎么可以自己持刀行刺?而且,這個鄧肯秉性仁慈,處理國政,從來沒有過失,要是把他殺死了,他的生前的美德,將要像天使一般發出喇叭一樣清澈的聲音,向世人昭告我的弒君重罪。”

在這種兩難之時,麥克白夫人的鼓勵起到了至關重要的作用。麥克白夫人是個極聰明的女性,她深諳其夫的個性和弱點。所以其鼓動言語才會有立竿見影之效。她先以愛情來擠兌麥克白:“從這一刻起,我要把你的愛情看作是同樣靠不住的東西。”繼而,又用一個軍人最忌諱的懦弱來激將麥克白:“你寧願像一隻畏首畏尾的貓兒,顧全你所認為的生命的裝飾品的名譽,不惜讓你在自己眼中成為一個懦夫,讓‘我不敢’永遠跟在‘我想要’後面嗎?”這兩點都是麥克白的致命之處,因此他才鐵定了謀殺鄧肯之心,他說:“請你不要用說了,只要是男子漢做的事,我都敢做,沒有人比我有更大的膽量。”

麥克白夫婦定好嫁禍於衛士的計策,決定謀殺鄧肯。暗殺之前,“殺人的惡念”使麥克白看到異象——把在他面前搖晃的刀子,它的形狀象他拔出來的那把一模一樣,它指示著他要去的方向,告訴他應當用什麼利器。很明顯,刀子是麥克白內心殺人惡念的外化。外化的原因在於他內心經歷著激烈的內心衝突,面對善惡的抉擇,麥克白並不像他所說的那樣有膽量。殺人的惡念讓他恐懼,他說“堅固結實原大地啊,不要聽見我的腳步聲音是向什麼地方去,我怕路上的磚石會泄漏了我的行蹤。”他不是逃避什麼外在的東西,而是逃避自己對自己的審判。

之後莎翁對麥克白謀殺鄧肯與暗殺班柯後的心理狀態的描寫,有異曲同工之妙。謀殺鄧肯之後,麥克白聽到臆想的聲音:“不要睡了!葛萊密斯已經殺害了睡眼。”暗殺班柯後,麥克白看到班柯的鬼魂,這是麥克白內心激烈衝突的結果,是他內心對自己審判的理性觀念的外化。麥克白殺死了鄧肯與班柯,也相當於殺死了自己的另一半――理性、善良的另一半。麥克白與班柯本是一個人的兩個方面。

班柯也像麥克白一樣,有深沉的權力欲望,但他的理性與道德的力量也一樣的強,並且女巫給他的預言並不是直接針對他而是針對他的子孫的,不是他的努力可以獲取的,假如女巫對班柯和麥克白的預言交換一下位置,班柯也有一個像麥克白夫人那樣的班柯夫人,那班柯也很可能與麥克白走同樣的一條路。殺死班柯之後,麥克白內心衝突開始減弱,從那以後,他“心裡想到什麼便把它實行,不再有任何的疑慮”,他變成了一個行屍走肉的、瘋狂的暴君。人與命運的衝突也開始激化起來。

“我曾經哺乳過嬰孩,知道一個母親是怎樣憐愛地吮吸她乳汁的子女;可是我會在它看著我的臉微笑的時候,從它的柔軟的嫩嘴裡摘下我的乳頭,把它的腦袋砸碎。”但她畢竟是女人,堅強的外表掩飾不了她內心的軟弱,她最後的夢遊泄露了她心底的秘密,表現出她外強中乾的秉性。不過,這反而顯出她的人性――具有普通人的情感。由她的夢遊往回考察,我們發現,麥克白夫人內心的風暴並非像劇本表面描寫的那樣平靜,事實上,她內心的風暴一直都是激烈的,但是她為了安慰麥克白,只好把自己的內心風暴壓抑著,第三幕第二場,麥克白夫人獨處時,獨白道:“費盡了一切,結果不是一無所得,我們的目的雖然達到,卻一點不感覺滿足。要是用毀滅他人的手段,使自己置身在充滿著疑慮的歡娛里,那么還不如被我們所害的人,倒落得無憂無慮。”其內心的痛苦與衝突是深邃的,但麥克白上來後,她馬上隱蔽了自己的情緒,轉過來安慰麥克白:

“啊,我的主!您為什麼一個人孤零零的,讓最悲哀的幻想做您的伴侶,把您的思想念念不忘地集中在一個己死者的身上?無法挽回的事,只好聽其自然;事情幹了就算了。”(第三幕第二場)

兩段話的語氣相差如此之大,都是因為關心體貼麥克白。從這點看,麥克白夫人倒有一些可愛之處。內心的衝突必然要有一定的發泄方式,麥克白夫人不斷壓抑自己內心衝突的結果,導致了她的夢遊和全面的崩潰。由此可見,與麥克白狂風驟雨式的衝突相比,麥克白夫人的內心風暴就像海底的洋流,表面平靜,內部卻波濤洶湧。

《麥克白》具有命運悲劇與性格悲劇的雙重審美特質,與當時的時代精神是一致的。文藝復興倡導“人本主義”,把人的地位提高到一個很高的地位,湧現出了一批天才式的巨人。莎劇中的人物多具有人文主義色彩。《麥克白》一劇中麥克白的鬥爭精神和他的力量體現了人的力量。但他最終的失敗卻說明命運觀念在西方文學創作中的重要性,它深刻地影響了他們的文學創作風格。實際上,其他許多莎劇亦存在著宿命的色彩。