實驗發現

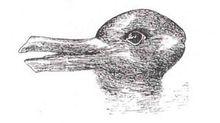

鴨兔圖

鴨兔圖實驗發現,如果把這樣一個圖形放在一群孩子面前,孩子就會說:“這是鴨頭!”過一會兒他又會說:“這是兔頭!”並且會不斷在兩個圖形之間轉換。不僅面對這一圖形時,而且在許多圖形下,孩子們都會將它們看作一個具體的東西,而且會在不同時刻或情境下看作不同的東西。

後來,著名童書作家艾美·羅森豪和插畫家湯姆·立頓德將這個“鴨兔圖”改編成了一本有趣的童書——《鴨子!兔子!》(Duck! Rabbit!)。故事就由這兩個不同的爭辯開始,從不同的角度觀看,就會有不一樣的結果。小朋友可以學習到,每個人都有自己的想法,沒有誰對誰錯,甚至到最後這兩個聲音也互相妥協,認為對方可能才是對的。

例證解析

從心理學上講,“鴨兔圖”是格式塔心理學上的典型例證。它在表明:整體決定部分的性質,部分只有依存於整體才有意義。而在哲學上,哲學家卻以此來思考感覺與認知的關係。比如,維根斯坦在《哲學研究》中就藉助這個圖形來說明:如果同一個對象可以被看成是兩個不同的東西,那么,這就表明知覺並不是純粹的感覺。我們必須在敘述知覺中注意若干方面。對知覺的報導承受著概念,是對經驗與思想的結合。

知覺不是純粹的感覺。感覺是我們被動接受的,幾乎不存在差別。在上面那個實驗中,孩子們面對的是同一幅“鴨兔圖”,感覺到的東西是一樣的。但是,他們在對接受到的感覺材料進行綜合認知的時候,情況就發生了變化:有的孩子看成了鴨子,有的孩子卻看成了兔子。也就是說,我們觀察事物的過程,同時也是給這個事物賦予意義的過程。賦予的意義的不同,事物向我們顯現的面目就會大相逕庭。著名哲學家胡塞爾也曾舉過一個類似的例子。他說,當我們在蠟像館中漫步時,我們在台階上遇到了一個陌生女士,這是一個在一瞬間迷惑了我們的蠟像。而當我們認識到這是一個錯覺時,對女士的感知就會轉變成對女士蠟像的感知。在這裡,感覺材料並沒有變,發生變化的是我們的賦予意義的方式。

在觀察一個事物的時候,我們總是將它看成我們所期望看到的東西。這裡的期望,是以往的經驗給我們的。而經驗,並不是個人內在私有的心理狀態或過程,而是由人類文化和教育造就的。它們不是任何心理的或生理的因果聯繫,而是由人類生活形式所建構的概念聯繫。例如,對於同一圖形,文化和教育背景不同的人,看出的東西也就不同。對於從未見過鴨子的人來說,他就不會將“鴨兔圖”看作一隻鴨頭圖。而且,生活形式已經基本上限定了一個人知覺的範圍和方式。一個人沒有知覺“方面”的能力,不僅僅是因為他缺少想像力,而是因為他沒有欣賞深刻的多樣生活的文化。比如,講一個笑話或者幽默,我們中國人聽完可能會捧腹大笑,而外國人聽完可能會一臉茫然,不知所措。在這裡,外國人也許並不是聽不懂這個笑話的內容,而是因為不了解我們的文化而無法感知其中的“笑料”。

廣受歡迎的科學作家馬爾科姆·格拉維爾在寫到中國同西方思維的不同之處時就提到,擁有相同年齡和教育背景的一組中國學生同一組非中國學生被安排瀏覽圖片,並在觀看後被問到看到了些什麼。中國學生基本上將圖片作為一個整體來描述,而非中國學生則指出了圖片中的某些特定部分。由此,我們似乎可以得出這樣的結論:中國學生傾向於在全局中看待事物,而非中國學生則更關注他們所感興趣的畫面中的特定事物。