簡介

優秀教師馬憲華七年走了八萬公里

馬憲華

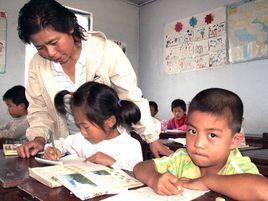

馬憲華馬憲華是吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市果樹農場果樹國小的一位普通女教師,也是這所國小的唯一一名教師。

20世紀90年代初期,延邊朝鮮族自治州林業管理局要在琿春的10多座深山上建設萬畝以上蘋果梨園,來自東三省的一些貧困農民拖家帶口到這裡承包果園,在山溝里蓋起了茅草屋,“果樹村”就這么建了起來。幾年後,果農的孩子到了上學的時候,但最近的學校也在10多公里以外。1996年8月25日,琿春市教育局把人品好、能幹、能吃苦、當時在新地方國小任代課教師的馬憲華調到果樹農場國小任教。這一調就是7年多。

從馬憲華家到學校,單程33華里,山路崎嶇,要繞過4座山,趟過5道山間小河。遇上暴風雨雪時繞道要走39華里。北方的大山里,季節十分鮮明,冬天大雪封山,夏天河水湍急,春秋寒風刺骨。如果出遊,這是美麗的景致,但是對於每天要趕時間、走遠路的馬憲華來說就變成了一種磨難。山溝里的太陽7點才露臉,下午4點就落山,馬憲華每天必須5點30分從家裡出發,晚上6點多鐘才回到家。冬天雪大,沒有路標,就約摸著走,常常多少天不能騎腳踏車,有時候騎一段推一段再抬一段,實在抬不動了,就把腳踏車埋在路邊的雪堆里,回來時再從雪裡扒出來。

道路

春秋兩季是最難熬的季節,山路泥濘,馬憲華上班要穿一雙鞋,還要帶一雙鞋子。有時她只好強忍著冰冷的河水脫下鞋,光著腳,推著車,一步一步趟過那滿是冰碴的水過河。夏天雨水急,趕上汛期,眼看著從山上奔騰而下的滿槽河水不敢過去,常急得她在河邊打轉。有一次剛下河裡,連人帶車一下被衝出好幾米遠,在過路人的幫助下,才脫離了危險。有時一連下幾天雨,黃泥山路特別粘,腳踩下去,拔不出來,一步一陷,車軲轆上全是泥,走幾步就粘住了,她就用木棍或手摳,有時候天黑,手摳破了她還沒有察覺。

在這條路上她沒少掉眼淚,但不管颳風還是下雨,不管嚴寒還是酷暑,馬憲華都按時到校上課,從沒有給學生缺過一節課。她總是在想:堅持一點,再堅持一點,一點堅持就可能改變那些孩子的命運。7年來,為了大山深處的孩子,她一萬多次穿越大山,兩萬五千次趟過山間河流,一雙腳板走了八萬多公里山路、水路,充分展現了這位山村女教師的頑強意志。

評價

【吉林推薦】吉林省琿春市果樹國小教師馬憲華“這么多年,面對艱苦的工作環境,我的思想上也會有波動。但是一想到那些孩子,想到我的堅持可能改變他們的命運,我就想堅持一下,再堅持一下。”

在吉林省東部長白山區,有這樣一位山村女教師:拿著不足300元的月工資,每天往返34公里山路,翻4座山,趟5條河,在四面透風的茅草房裡,她克服了常人難以想像的困難,將山里一批批孩子齊整整送進了上一級學校。

如今,9年過去,這位女教師依舊走在那條山路上,只是她的心情更明亮了。過往的行人、司機和遠近的村民都知道她的名字——馬憲華。

“我一定不離開你們”

吉林省琿春市境內有個果樹新村。這裡山高路遠,交通閉塞,距離最近的國小也有十幾華里,且道路兇險,常發生事故。當年的村長汪貴忠在村民們的攛掇下,跑到琿春市,讓教育局給派個老師來。“我們自己出錢給老師開工資!”汪貴忠代表村民表示。

馬憲華就是那個時候來到果樹村任教的。那個日子她記得很清楚:1996年8月25日。

那天是開學第一天,下著小雨,琿春市教育局的梁照喜主任特意打個車來她家接她。雖然有輕騎代步,她仍然能感到那條路的崎嶇和寂寞。然而,當她來到這所簡陋的學校,眼前的情景讓她意識到,自己的命運已經和這所學校緊緊地連在一起了。

那天,果樹村全村停工,12個大大小小的孩子,穿著乾淨衣服,整整齊齊坐在那兒,眼巴巴地望著她。市教育局送來20套桌椅、學習用具、紅領巾、少先隊旗。國旗一掛,國歌一響,村里幾個婦女就激動得哭了。

馬憲華尤其記得那一幕:當學生們坐到教室里的時候,門口站著一個衣衫襤褸的孩子,哭著求媽媽讓他上學。教育局的一位同志看見了,從兜里拿出200元錢,塞給了孩子的媽媽,讓她把孩子送到教室。看著這樣的教室,看著這群孩子,看著窗外不肯離去的家長,馬憲華說了一句話:“同學們,從今往後我就是你們的老師,只要你們想上學,我就一定不離開你們。”

困難

這是馬憲華的承諾。為了這份承諾,她承受了千辛萬苦。

“自己與這份‘苦差’難割捨”

馬憲華雖然做好了吃苦的準備,但困難仍然遠遠超過了她的預想。從馬憲華家到學校,單程34華里。從家裡出來,要繞過4座山、趟過5條河,正常情況下,走路就得花費2個多小時。為準時趕到學校上課,每天天不亮,她便推車出門,晚上頂著星星才能到家。

走在崎嶇的山路上,馬憲華每天經受著春夏秋冬雨雪風霜的折磨。春天雨多,河水來得快、流得急,深的地方沒過腰。一次她連人帶車被卷到水裡,衝出好幾米遠,幾個過路的村民把她拽上來,沖她直吼,說她不要命了!夏天下雨,黃土路泥濘難行,走一步就陷進去一步,車軲轆上沾的都是泥,推也推不動,走幾步就得用棍兒剜,用手摳。最難熬的是冬季的雪天,雪深處能埋住人。

作為一個年輕女子,有著一雙黑亮眼睛的馬憲華特別喜歡裙子。但誰能想到,“穿裙子”在她看來竟成了一件奢侈的事情,因為一年四季總騎車在山路上跑,她的裙子只能壓在箱底。而渴望美的她,由於常年握腳踏車把,手指變得有些彎曲,骨節凸起,伸都伸不直。

“我覺得自己受的一切苦都值”

馬憲華任教的果樹國小並不是完整的國小,只是一個教學點,她的學生從來沒超過13名,少時只有5名。為了這寥寥幾個學生,她又吃盡了另一番苦。

教學點雖小,可她對待教學相當正規。每到期末,她都到琿春市第一國小領取相關年級的考試題。讓教導處作密封處理,考試時現場開封。令馬憲華欣慰的是,每次考試,孩子們成績都在90分以上,就是跳級跟班的學生也都達到80多分。7年來,她教了三批學生,加在一起是31名,他們都整整齊齊地上了上一級學校。

教學

馬憲華教學很認真、正規,考得也嚴格。兩批在果小完成三年級學業的23個孩子都經過考試後轉入市一小,兩名進了“奧班”。進入市三中學習的第一批13名學生,學習成績都在中等以上,有的還進入了前10名。而且馬憲華教的學生沒有一個失學或輟學。

馬憲華對學生們付出了超越母親的愛,山裡的孩子也用他們特有的方式回應著她:果樹村滿山都是果樹,每天清晨,馬憲華的講台上都會放著一個蘋果梨,教櫃裡也會被一袋袋蘋果梨塞滿。有時孩子帶兩個蘋果,準會把最大的一個送給她,還非得看著她吃。

上班路上,馬憲華總能遇到已經到市區上學的學生,孩子們遠遠地看到她,都會馬上從腳踏車上跳下來,向她行禮問好,她不走過去,他們就不肯上車。還有一些坐城裡班車的孩子,一見到她,就會拍著車窗使勁喊“馬老師”。時間長了,班車司機都認識她了,每次遇到她,都會鳴笛示意。性格堅強的馬憲華,每遇到這種情景,常常會落淚。“那一刻,我覺得自己受的一切苦都值了。”她常常這樣說。

“我圖的就是山區孩子有書念”

馬憲華一家在琿春市新地方村是個殷實之家:一家3口人,5間磚瓦房,22畝地,家有黃牛、手扶拖拉機,丈夫還有一手絕好的瓦工活兒。可是,有著這樣衣食無憂的生活,馬憲華卻每月拿著果農湊的300元錢,幹著常人難以承受的一份苦差事,這在一般人很難理解。

為了這份苦差事,她的家人也吃盡了苦頭。馬憲華的丈夫閻令順說:“每到農忙,人家都是一家人在田裡忙活,看看自己,總是一個人,心裡真不是個滋味。別人中午回家都能吃口熱乎飯,我回到家裡,連口熱水都沒有,晚上和孩子倆等到很晚才能等到她回家。這些年來,除了早飯,我和孩子很少吃過她做的飯。”

家庭觀念

馬憲華最心疼的是兒子。剛到果樹國小時,她的孩子閻義明才7歲,是新地方國小一年級的學生。新地方國小在一座山外,離家非常遠,過去小義明可以和媽媽一起上下學,但媽媽到果樹國小後,他只能一個人翻山上學。

有一回下大雨,兒子不敢一個人回家,學校老師送了他一段,等到他一個人光腳跑回家時,天都黑了。看他淋得像落湯雞,臉上也分不清是雨水還是淚水,她一把摟住兒子說:“媽明天不去上班了。”這樣的話她說了多少次,可是她不能不去。

又一個大雨天,她連滾帶爬地回到家,手不知被什麼給剮出了血,她疲倦得站不住,丈夫嘆著氣說,300元錢,我隨便乾點啥都掙出來了,你圖的是啥呀?這時她心裡也閃過這樣的念頭:不去了,明天不去了。但一倒在炕上,她的意識馬上就提醒她:我不去,那些孩子就真沒書念了!

兒子過10周歲生日那天,她答應給兒子買個生日蛋糕。可她當天給學生補課,把這件事忘得死死的。晚上回到家,看見爺兒倆坐在飯桌旁等她,桌上是豐盛的飯菜。她二話沒說,騎上腳踏車就往市里趕,丈夫、兒子的勸阻聲她都沒聽見。來回20公里的路,騎到家已經是9點多,切蛋糕時手還在抖。那天,很少說話的丈夫先唱起“祝你生日快樂”。他這一唱,馬憲華的眼淚就掉下來了。

發展

馬憲華說,她這樣堅持是因為她常常想到自己的童年,想到當時自己是多么渴望學習,卻因為多種原因沒有得到繼續學習的機會。她說:“這么多年,面對艱苦的工作環境,我的思想上有時也會有波動。尤其是一批孩子送走後,我都會考慮是否再堅持下去。但是一想到那些孩子,想到我的一點堅持可能改變那些孩子的命運,我就想堅持一下,再堅持一下。”

如今的果樹村已由當年的20多戶發展到60多戶,人丁漸旺,果小的孩子也多了。現在正在進行教育布局調整,但據說果樹村情況特殊,果小一時半會兒撤不了。所以,馬憲華還要走那彎彎曲曲的山路、水路。她還要沿著長長的水渠、墳地,每天一個人,翻4座山,趟5條河。