歷史沿革

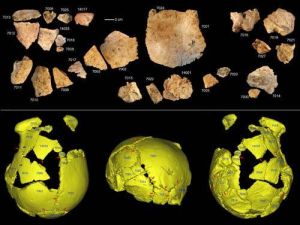

許昌1號頭骨化石碎片及頭骨化石的3D虛擬復原

許昌1號頭骨化石碎片及頭骨化石的3D虛擬復原2005年四月,因附近煤礦透水,靈井等一批泉水斷流,河南省文物考古研究所隨後對這處重要的史前文化遺址進行了搶救性發掘。

遺址內出土的動物化石主要有牛、野馬、野豬、貘、赤鹿、嚙齒類、鳥類等二十餘種,出土的骨骼多有人工痕跡,另外,還篩洗出大量製作工具的骨渣、碎片。有些標本出土時周圍有零星的石片,骨骼的劃痕同石片刃緣一致,應為剔肉所遺留。

靈井遺址是國內首次發掘的以泉水為中心,包括湖相、漫灘相(濕地)堆積物為背景的舊石器時代晚期遺址,是人類狩獵、肢解動物、加工獸皮、石器、骨器的工作營地,屬原地埋藏類型。

靈井遺址應為全新世氣候轉暖的產物,距今一萬多年,是華北地區文化遺物和包涵信息最豐富的遺址之一,它有著較大面積的原生地層和豐富的遺物,這對於探索舊石器文化向新石器文化過渡等重大學術問題具有重大意義。

2008年6月被河南省人民政府公布為省級文物保護單位。

遺址挖掘

靈井遺址

靈井遺址考古研究

人類頭骨

人類頭骨2015年,河南省文物考古研究院、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、北京大學、華東師範大學、美國聖路易斯華盛頓大學組建聯合研究小組,對許昌人頭骨化石開展研究。

美國《科學》雜誌2017年3月3日發表論文稱,人類演化研究取得突破性進展:10多萬年前生活在河南省許昌市靈井遺址的“許昌人”,可能是中國境內古老人類和歐洲尼安德特人的後代。

儘管頭骨化石出土時已經破裂成碎片,但其中1號年輕男性頭骨和2號成年人頭骨保存相對完整。

低矮的頭骨穹隆、扁平的腦顱、最大顱寬的位置靠下、短小並向內側傾斜的乳突,研究發現:許昌人具有周口店北京猿人、和縣猿人等中國北方古老人類的原始及共同特徵。

許昌人還呈現向早期現代人過渡的重要特徵,如腦容量增大、頭骨變薄、眉脊較為纖細、頭骨結構呈現纖細化等。1號頭骨的顱容量約為1800毫升,2號頭骨雖然小於1號,但也位於晚更新世人類的變異範圍平均值之上。研究表明,許昌人頭骨具有中國境內古老人類、歐洲尼安德特人和早期現代人三位一體的混合特徵,可能是中國北方古老人類與歐洲尼安德特人基因交流的結果。