起源

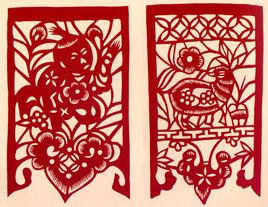

門箋一般於除夕張貼,一門5張,顏色各異,貼於門榍,由左至右次第為頭紅,二綠,三黃,四水(小紅)、五蘭(或紫),形狀為長方形,由膛子、框線、穗子三部分組成。門箋的膛子分兩大類,其一由花卉、鳥、鳳、獸、虎等紋樣組合,其二由文字組合,如"新年慶有餘","萬象更新"等。

門箋始終演繹著避祟驅邪,納福求祥的內容。《後漢書禮儀志四》云:“立春之日,夜漏未盡五刻,京師百官皆衣青衣,郡國縣道官下至斗食令史皆服青幘,立青幡,施土牛耕人於門外,以示兆民。”同書《祭祀志九》又云:“立春之日,皆青幡幘,迎春於東郭外。”漢代迎春禮儀,每逢立春日,都要迎春於郊外,祭祀青帝句芒,百官著青衣青幘,立青色幡旗在城門口,以青色象徵萬物生長、年豐民阜之意。

發展

至魏晉南北朝,中國民間形成剪彩燕、貼宜春的習俗。西晉傅鹹《燕賦》中云:“彼應運於東方,乃設燕以迎至……御青書以贊時,著宜春之嘉祉。”南朝梁人宗懍《荊楚歲時記》云:“立春之日,悉剪彩為燕戴之,貼‘宜春’之字。”隋代杜台卿《玉燭寶典》卷一《附說》云:“立春多在此月之初,俗間悉剪彩為燕子,置之檐楹,以戴,貼宜春之字。”唐代孫思邈《千金月令》云:“立春日貼宜春字於門。”當時宜春已貼在門楣上,唐人韋莊《立春》詩云:“殷勤為作宜春曲,題向花箋貼繡楣。”

大概在唐宋之際,中國民間在門楣上貼春幡,以代青幡,並蔚然成習。宋人陳元靚《歲時廣記》引《皇朝歲時雜記》云:“元旦以鴉青紙或青絹剪四十九幡,圍一大幡,或以家長年齡戴之,或貼於門楣。”這當是門箋的原型,意在迎春納福。清人富察敦崇《燕京歲時記掛千》云:“掛千者,用吉祥語鐫於紅紙之上,長尺有咫粘於門前,與桃符相輝映。其上有八仙人物者,乃佛前所懸也。是物民戶多用之。”清代《杭州府志》亦云:“琳宮梵於宇,剪五色紙形如旗腳,貼於門額,上書風調雨順、國泰民安等語,再有之,曰門彩,亦名齋牒 ,彩箋五張為堂中鑿連線紋,貼梁間以壓勝,曰掛箋。”清人姚興泉《龍眠雜憶時令類》詩云:“桐城好,元旦賀新年,大族中堂懸福字,小家單扇貼春聯,處處掛門錢。”清人蔣士鈴《花錢》詩亦云:

郇公雲五色,習傍孔方家。

舞共青幡出,飄同彩燕斜。

門楣增氣象,蓬畢借光華。

難買東風性,終防等落花。

門箋

門箋“家家門懸鏤文紅勝”(《金陵瑣志炳燭里談》)為的是迎春納福,烘托新年喜慶氣氛,正如楊宋人詩所云:“掛門箋紙揚春風,福守鬥神處處同。”

從《後漢書》記載的青幡到唐宋時的“以鴉青紙或青絹‘剪幡’貼於門楣”,再到清代“處處掛門錢”為“門楣增氣象”。門箋已形成現在的式樣,其功能是祝吉納福,內容均是吉祥的。“福”字是門箋中出現最多的字元,門箋中間為鏤空“福”字,周圍分別由萬字紋、魚紋、水波紋、花瓣紋、蝙蝠紋、孔錢紋、菱形紋、格線紋等組成,千姿百態,異彩紛呈。祝福門箋吉祥如意,亦生生不息,永遠美麗。

門牋

臨沂門箋,又稱“過門錢”。

臨沂門箋,又稱“過門錢”。下級拜謁上司所用的名帖。 明 楊慎 《藝林伐山·畫刺門箋蕊簡》:“《釋名》曰:書姓名於刺上,作再拜起居字,皆畫其體,盡邊如畫。刺平交用之。下官刺上官,中央一行而已,謂之門牋。”