概述

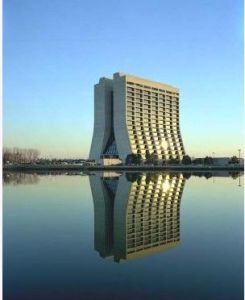

費米國家實驗室的行政大樓

費米國家實驗室的行政大樓費米實驗室最初叫作“國家加速器實驗室”,位於芝加哥西邊大約35英里的地方。羅伯特·威爾森(RobertWilson)是實驗室的第一任領導。他不僅是一名粒子物理學家,他還專門學習過雕塑、建築,以及其他設計課程,所以,在他的直接設計和指導下建立起來的實驗室被批評家讚賞為“藝術與科學抱負的稀有結合”。

雖然費米實驗室名聲在外,但至今還從未出過一名諾貝爾獎得主。費米國家實驗室(Fermilab)的Tevatron加速器以及歐洲核子研究中心(CERN)的大型強子對撞機(LargeHadronCollider,LHC)都在全力尋找希格斯玻色子(Higgsboson)。希格斯玻色子被認為是物質的質量之源,1988年諾貝爾物理學獎獲得者萊德曼將其稱為“上帝粒子”。這種粒子是物理學家們從理論上假定存在的一種基本粒子。

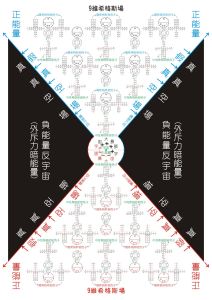

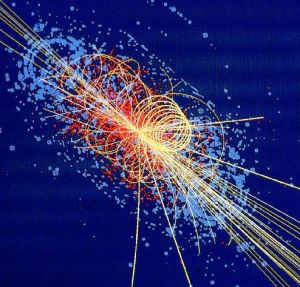

希格斯玻色子-內部結構模型圖

希格斯玻色子-內部結構模型圖發展歷程

左圖為費米國家實驗室鳥瞰

左圖為費米國家實驗室鳥瞰費米實驗室(Fermilab)原名為國家加速器實驗室,根據美國總統林登B.詹森1967年11月21日簽署的法案,由美國原子能委員會負責管理。創建該所的威爾遜(RobertR.Wilson)所長為該所建立的嚴格原則是:傑出的科學、藝術的瑰麗、土地的守護神、經費上精打細算和機會均等。該實驗室由大學聯合協會建立。自建立之日起,該協會即按此原則管理這一實驗室。為紀念1938年諾貝爾獎獲得者和原子時代最傑出的物理學家之一的E.費米,該實驗室於1974年5月11日重新命名為費米國家實驗室。

1968年12月1日,費米的直線加速器破土動工;1969年10月3日主環(200GeV的質子加速器)破土動工。

從1970年代初費米實驗室投入運轉開始,它就受到CERN的挑戰。當時它的加速器是讓粒子轟擊固定的目標,而1971年CERN落成了世界上第一台強子對撞機。後者是讓高速運行的粒子束對撞,因而能爆發出更大的能量。

1972年3月1日第一個能量為200GeV的束流通過主環,使費米實驗室產生了世界上最高能量的粒子。Tevatron是費米實驗室建造的質子-反質子對撞機,周長4英里。

強子-內部結構模型圖

強子-內部結構模型圖1973年,費米實驗室曾經非常接近於一次成功。它與CERN幾乎同時宣布觀察到一種稱為“中性流”的事件,然而,後續的修正和驗證卻表明費米實驗室喊了一次“狼來了”。這令CERN的團隊很緊張,但驗證之後發現CERN提供的證據是確實的。CERN團隊的一名成員說:“弱中性流的發現……讓CERN在領域中登上領先地位。”

1983年開始運行時命名為能量倍增器(EnergyDoubler),是世界上能量最高的粒子加速器。該加速器的1000塊超導磁鐵由液氦冷卻,使溫度達到攝氏零下268度,其低溫冷卻系統在1983年投入運行時為加速器歷史上歷來建造的最大的低溫系統。

1983年7月,Tevatron能量倍增器產生了第一個能量為512GeV的束流。1983年8月16日反質子源破土動工。1984年2月,能量倍增器產生了第一個能量為800GeV的束流。1985年10月13日,CDF探測器在質心能量1.6TeV時首次觀測到質子反質子對撞。

1986年10月20日能量倍增器產生第一個能量為900GeV的束流。Tevatron成為世界最高能量的質子-反質子對撞機。

1994年4月26日科學家們找到了頂夸克存在的直接證據。

1995年3月3日CDF組和D0組在176GeV的能量上發現了頂夸克,如此大的質量,出乎物理學家的預料。為增加質子反質子在Tevatron的對撞次數,90年代,美國批准了Tevatron-II計畫,在原2公里隧道外新建一個能量為150GeV的常規磁鐵環作為新注入器,亮度提高10倍,1993年5月22日主注入器加速器破土動工。1993年9月4日,新的400MeV直線加速器調試完成。

1998年3月CDF組發現Bc介子。

1999年2月24日KteV組直接觀測到中性K介子中CP破壞。

2000年7月21日DONUT組首次直接觀測到τ中微子,填補了粒子標準模型中的最後一個空白。科學家們對大型探測器CDF和D0進行了改進,為Tevatron-II。

2001年2月竣工後能有新的重大發現和開展新的物理工作奠定了基礎。

所開展的實驗

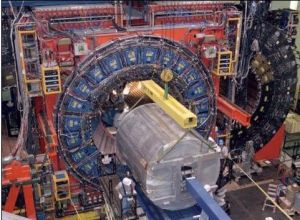

圖為CDF探測器中心部分

圖為CDF探測器中心部分一、CDF實驗

CDF系在費米實驗室Tevatron上開展的實驗。Tevatron將質子和反質子加速到接近光速,然後讓它們在CDF探測器中發生對撞。CDF探測器被用來研究質子與反質子發生對撞的產物。這樣做旨在試圖重建對撞中所發生的現象,最終了解物質是怎樣組合在一起的,自然界利用什麼力創造了我們周圍的世界。(右圖為CDF探測器中心部分)

二、D0實驗

該實驗在費米實驗室Tevatron上進行,研究最高能量時質子與反質子的相互作用,尋找揭示宇宙最基本組成部分特性的粒子的線索。(D0探測器)

三、MINOS(主注入器中微子震盪尋找)實驗

MINOS實驗又稱長基線實驗,利用費米實驗室中微子主注入器工程建造的設備,尋找具有極小質量被稱為中微子的存在的證據。

費米新的主注入器作為MINOS實驗的中微子源,實驗的長基線從這裡開始,探測器放在735公里之外的明尼蘇達州北部原Soudan鐵礦里。(Soudan礦中現有1000噸探測器)

參加MINOS實驗的科學家們對從費米實驗室出來的中微子和到達Soudan鐵礦中的探測器的中微子的特性進行測量和比較。這兩個探測器中中微子相互作用的特點之別提供不同類型的中微子震盪的證據,因此得出中微子質量。

四、MiniBooNE實驗

該實驗通過尋找中微子震盪來測量中微子質量。中微子的質量很重要,因為它可使科學家們發現超出標準模型的物理。MiniBooNE實驗可獲得的質量,將增加我們對宇宙是如何演變的了解。該實驗始於1997年,2002年11月探測到第一批束流感應中微子事例。(MiniBooNE探測器)

研究成果

圖為Tevatron主環隧道A段

圖為Tevatron主環隧道A段世界上最大的質子反質子對撞機

費米實驗室成功地運行了世界上能量最高的粒子加速器和僅有的質子反質子對撞機。來自美國和國外大學的粒子物理學家利用費米實驗室開展高能物理研究。(右圖為Tevatron主環隧道A段)

加速器設計、建造和運行

國際上公認費米實驗室在加速器預製研究方面具有創新性,這是發展更先進的加速器理論的基礎。新的加速器理論會導致研製出新型加速器,以回答有關物質,空間和時間色基本問題。

超導磁鐵的研究、設計與開發

費米實驗室在成功開發超導磁鐵,提高質子加速器能量所需的基本技術方面,在世界上處於領先地位。(右圖為超導線)

探測器開發

費米實驗室的CDF和D0探測器是建造的最大的粒子探測器。技術上的進步,像矽探測器,繼續使世界上最大的顯微鏡的性能得到改進,以便開展將來的實驗。

高性能計算

為記錄和分析粒子物理中產生的數據,費米實驗室縮小了計算的限度,為美國下一代計算機做出了重要貢獻。費米實驗室被公認為在處理大量數據方面具有經驗,首建並行計算機取得成功,並願意嘗試在技術上具有風險的新方向。

醫用加速器

費米實驗室建造了癌症治療中心使用的粒子加速器。費米實驗室的直線加速器產生中子束流,供中西部中子治癌研究所使用。從1976年開始,共治療300多位癌症患者。加州LomaLinda中子治療中心有一台費米實驗室1988-1989年建造的質子加速器,運行的10年中,該中心共治療了6000位癌症患者。

關於上帝粒子

“上帝粒子”,即希格斯玻粒子

“上帝粒子”,即希格斯玻粒子歐洲核子研究中心在20世紀80年代剛剛構思建立大型強子對撞機時,就把證實“上帝粒子”的存在作為它的奮鬥目標,而美國費米國家實驗室也不甘落後,試圖後來居上。德州大學奧斯汀分校物理學家羅伊·舒維特(RoySchwitters)就表示:“同歐洲核子研究中心展開競爭是值得的,大型強子對撞機雖然有機會找到希格斯玻色子,但把握也不是很大。”

在粒子物理學領域,美國同歐洲一直有互相競爭的歷史,這不僅關係到美國和歐洲的科學權威性,也關係到他們的國家榮譽。歐洲核子研究中心在20世紀80年代剛剛構思建立大型強子對撞機時,就把證實“上帝粒子”的存在作為它的奮鬥目標,而美國費米國家實驗室也不甘落後,試圖後來居上,美國和歐洲在粒子物理領域一直交替領先。

相關人物

費米

費米費米,義大利。美國物理學家費米無疑是自枷利略以來最偉大的義大利科學家,是1925-1950年間世界上最富創造性的物理學家之一。費米由於“發現新的放射性物質和發現慢中子的選擇能力”而榮獲1938年諾貝爾物理學獎。