革命烈士

謝關友,浙江紹興市人,1976年12月入伍,中共黨員,1985年3月8日在雲南老山地區攻打小尖山的戰鬥中,時任“硬骨頭六連”副政治指導員的他,因搶救傷員而光榮犧牲,年僅28歲。敵人的炮彈擊中他時,他一面將流出來的腸子往裡塞,一面對前來搶救他的戰士說:“我不行了,你們要注意……”戰後上級黨委給他追記一等功。

謝關友的妻子金興梅本不願意接受我的採訪,她說她不想回憶那個惡夢。在她兒子謝駿的勸說下最終還是答應了。我從北京來到紹興,已是6月11日的傍晚。

最初電話相約時,我稱金興梅為大姐,雖說她大我將近二十歲,但不知怎么,在我心裡總感覺她很年輕。也許是因為年輕的戰士謝關友的緣故,將他們的愛情和夢想永遠定格在那個時代。

在金興梅工作了近三十個春秋的紹興某醫院的藥房我們見了面。我不得不面對現實。她黑色的頭髮雜著些白髮。身體很瘦小。腰略彎。她顛來跑去在單位的食堂里,為我點菜、端菜、買啤酒,極為熱情。我覺得很是不好意思,竟然蹭了金大姐一頓晚飯。吃飯時,我說,這二十多年過得真快啊,一晃就過來了。金大姐當然知道我指的是謝關友犧牲之後的日子。又一想,她和常人可能感覺不一樣,就問金大姐,您是不是覺得時間過得很慢?她嘴角抽動了下,沒回答我的問題,轉過身,說,菜好了,我去端菜。當時她的眼睛有些潮。

一、

吃完飯,我們走到一彎湖水邊,圍一張石桌面對面而坐。剛問了第一個問題,金大姐就哭了起來,一邊哭一邊講她和謝關友見到的最後一面。我給她不斷遞著紙巾,紙巾抓在她手裡越積越多,成了一團。因為她的哭,她說的一些語句顯得含混不清。她哭得厲害時,就不再說話,只聽到哭聲。我側目望湖水,湖水很靜,波光粼粼,遠處一隻水鳥一掠而過。她說,那一次,謝關友在家呆了三個小時就走了。他和她一起給兒子洗了澡,說說笑笑的,和往常一樣。然後,他提出給她洗,她不肯。第二天上班,一個來藥房配藥的人跟她講,謝關友上前線了。金興梅說當時她一點也不擔心,覺得遲早他會回來的。可是等啊等啊,就是等不到他的來信。謝關友一名戰友的妻子告訴她,這段時間,謝關友沒時間給你寫信。後來,她才知道,其實別人都知道他犧牲了,只有她最後一個才知道。他曾在一封信里告訴過她,3月份再打一仗就可以回家了。然而,就是這一仗讓他再也不能回來。也讓金興梅牢牢記住了一個日子——3月8日。於她而言,這一天不是節日,而是她最怕過的一天。

金興梅得知謝關友犧牲是三個月以後的事。那天,部隊的人在金興梅母親的陪同下來到了她家。她一看就知道大事不妙了。

部隊的人給她帶來的物件中,有兩封謝關友早已寫好的遺書,一封是寫給她的,一封是寫給不足一周歲的兒子謝駿的。讀了遺書她才知道,最後的相見,是因為一位朋友在錢塘江大橋幫他截了一輛小麵包,不然,他是沒辦法沒機會回家了。他在遺書中告訴她:“當時,我是既矛盾又痛苦,怎么跟你講呢?後來就下了決心不告訴你(去前線打仗),否則你會難受極的,一下不能接受……”

二、

一切都從美好開始。金興梅覺得她人生中最美好的時光是和他一起下鄉的日子。此前,他們是國小同學。國中時因為謝關友轉了學就沒見過面,直到他們到了離紹興二十多里的鄉下才得以重逢。那些日子裡,他們五十幾個少男少女,一起唱歌,一起乾農活,一起燒火做飯,日子過得無憂無慮,很是快樂。當然,最難以忘懷的還是獨屬於她和他的時間和空間。她記得他倆一起劃著名小船去河對岸的村莊碾米,她還問他,你會划船嗎?他說,跟我在一起,你就放心吧。她記得他經常騎腳踏車帶她從鄉下回紹興的家,坐別人的腳踏車,她很怕,坐他的腳踏車,一點也不怕,很穩。他下鄉一年多就去當了兵。五年後,她也離開了鄉下,考上了嘉興的一所中專,學藥劑學。金興梅不清楚他們怎么好上的,反正就自然而然好上了。她去過他的部隊,偷著聽過他給戰士講課,覺得講得頭頭是道,講得很好。他們一起游西湖,下了雨,他給她買了把傘,很便宜,他說以後,會給你買把好的。他探親休假,每天晚上到她上班不久的醫院接她回家。醫院裡一些對她躍躍欲試的小伙子見她已名花有主,不得不遺憾的望而卻步。然而,他們的愛情並非一帆風順。她的母親死活不願意讓她找當兵的。她決不動搖,不相信任何話,只相信愛情,只相信他,她和他,幸福地建立了小家庭。他們戀愛了八年時光。

心靈上的幸福抵得住生活上的艱辛,卻無法抹去深痛的記憶。她剖腹產後,他只照顧了10天就回了部隊。她一個人照顧著自己和孩子。婆母中午從單位食堂帶飯給她。兩個月後,謝關友再次回家時,她問他:“你知道這兩個月我是怎么過來的嗎?”他說:“我知道,我不敢問。”

這兩個月,金興梅是哭過來的。那時哭,謝關友雖不在身邊,但總還有個盼他回家的念想。打他犧牲後,她的哭就沒了著落,也可以說是欲哭無門。母親不同意她的婚姻就是擔心當兵的命懸一線。她的不幸竟讓母親言中,她更不好到母親身邊落淚了。她更不能對著無知的孩子哭。可她怎能不哭呢?就是現在遭難時,她依然會哭。她會躲在淋浴室里哭,水開得大大的,沒人看見,沒人聽見。然而,水可以衝掉她的眼淚,卻洗不掉她心中的鬱結。

“有什麼事我都是在心裡藏著掖著,有什麼難處我都是自己扛著,不敢講,不想講”,說到這裡,金興梅哭著給我講了一個夢。2006年,兒子浙江大學畢業後,很難找到工作,每次考試都能過,可一到面試就卡殼。金興梅日思夜想也不知如何給兒子幫上忙。夢裡她想給謝關友打個電話,可怎么都找不到他的電話號碼,急得都哭了。夢醒後,她突然想到了謝關友的一個戰友。她後來聯繫到了他,在他的幫助下兒子謝駿的工作得以安排。

三、

金興梅感覺最對不起的就是兒子謝駿。謝駿三個月就進了託兒所。金母因金的婚事一直耿耿於懷,不肯幫她帶孩子。謝駿剛上幼稚園的一天,金母聽說幼稚園有一小孩讓老師綁了起來。金母過去一看,正是自己的外孫被綁在童車上。老師過來解釋說,因他哭鬧不止怕從車上掉下來。金母很是心疼外孫,自此開始幫金興梅帶起了孩子。

謝駿小時候很調皮,蹬梯子上房的,讓金興梅總是擔著心。可突然有一天,不知怎么,謝駿竟然不會走路了。金興梅背著他從一樓到五樓,給他檢查。醫生說是小兒麻痹症。那些日子,她不得不背著他上學,背著他看病。那天,看到在床上玩變形金剛的兒子無知無畏無憂無慮的樣子,金興梅的心裡五味雜陳。“兒子走不了路了,大了怎么辦啊”,想著想著就放聲大哭。後來,她感覺兒子不像得了小兒麻痹症,就停止了給他打針。沒想到,慢慢地他又能走路了,算是讓金興梅虛驚一場。不久,兒子告訴她,他是從高處跳下來傷著的,當時怕挨罵,不敢說。

兒子只要好好的她什麼都不在乎。兒子國小時成績不好,她一點也不在意。只是那次開家長會,家長們都爭前恐後的問著兒女的考試成績,在班裡排第幾。金興梅知道兒子成績不好,壓根就沒打算問。不想老師卻主動跟她說,你就不用問了,反正你兒子每次都考不好。聽了這種話,聽到那種嘲諷的語氣,金興梅很生氣,可當面什麼話都不敢講。回到家,她把兒子大罵一頓。不罵不爭氣,自挨罵後,謝駿的數學連著考了五個一百分。其實,她並不指望兒子將來榮華富貴,只求他健健康康平平安安。

四、

謝關友離去,幸福戛然而止,生活變得支離破碎。金興梅經歷的很多事都記不清年月日。也許的確如此,小人物的生活不是編年史,不是大事記。她甚至記不清和現在的丈夫是何時結的婚。

謝關友在遺書中對她說:“梅,如果這次我為國獻身了,我相信你能堅強地生活下去。另外,因為你畢竟是還不到三十歲的女同志,憑你的容貌和為人,再成立一個小家庭是沒有問題的……”可她的改嫁並不像他說得那樣簡單。一開始,婆家讓她把謝駿留下來想去哪兒去哪兒。可她就是捨不得謝駿。謝關友的父母剛剛失去兒子,也很痛苦,擔心謝關友的獨苗隨她改嫁後改了姓。為此,她還和婆家之間產生了誤會。婆家把她當時住的房子換了新鎖,讓她進不了屋。沒辦法,她找到了和謝關友一起上過前線的弟弟建平。謝關友犧牲後,建平對金興梅母子一直很照顧。他從父母手上拿來鑰匙給了金興梅。不久,金興梅收拾了一些簡單的家用就另搬了家。提起這些,金興梅對我說,當初我真要是扔下孩子不管,一個人嫁了,就不遭那么多罪了,到什麼時候,我不還是兒子她媽,你說是不?沒等我說話,又說,我說是這樣說,我能扔下他不管嗎?他畢竟是謝關友和我生命的延續。

當年,謝關友的事跡在全國報導後,金興梅收到了很多來信,其中有不少部隊官兵的求愛信。金興梅給部分人員回了信,她說,你們都是小弟弟,不能太感情用事。她身邊追求她的也很多。她現在的丈夫就是其中一個。他是她的同事。他離異後,兒子由原來的妻子帶。他經常照顧金興梅母子,手很巧,什麼活都會幹,有時,金興梅上夜班,他還幫她去學校接謝駿。日復一日,年復一年,她覺得他是真誠待她,在單位要安排她去杭州參加一個月的培訓學習之前,終於和他結了婚。那時,謝關友犧牲已十年有餘。對於她現在的丈夫,她不願跟我提太多。

“過去的事忘不了,眼前的事記不清”,這是採訪中金興梅說得最多的話。她不想提起過去的事,可過去的事從心裡怎么都驅不走。過去的事裡有謝關友。謝關友在她心裡扎了根,拔都拔不掉。下鄉時,謝關友為她自製的削果皮刀至今她還在用。謝關友的草綠色軍被至今還在蓋。就連他現在的丈夫也會穿謝關友當兵時發的絨衣。謝關友的信件和照片她從不往牆上掛,而是藏在抽屜里,但總會不由得拿出來“偷”著看看。有一張照片,她沒給任何人看過,包括兒子謝駿和謝關友的父母。照片是謝關友的一個戰友寄過來的。照片上,謝關友躺在擔架上,全身都是繃帶。她不敢想像,他體內的80多塊彈片是怎么取出來的。

可是,“眼前的事,說忘就忘”,金興梅說她甚至記不清自己的年齡了。別人按屬相給她推算應該是五十三了。再有兩年就該退休。可她還想多掙幾年錢幫兒子把房買了。她說,三十五六歲眼睛就花了,完全是哭傷的。給患者拿藥時,看藥方老看不清,必須帶老花鏡,務必小心又小心,不然,出了差錯會扣她的獎金。以前,她沒太把錢當回事。謝關友犧牲後,她只拿到了兩千元撫恤金,可她沒任何怨言。她覺得她掙的錢夠她們娘倆吃了喝了,夠交兒子學費了,就行了。可現在才知道,沒錢是多么遭難。謝駿在杭州一事業單位上班。杭州房價很高。金興梅打算把現在住的房子賣了湊錢給兒子買房。她現在住的房子是2000年買的,一部分是商品房,一部分是房改房,當時用了謝關友的工齡,所以現在她必須先去公證一下,方能賣掉房子。她想,謝關友的父母也會支持的。如今,他們早已消除了誤會,一家和睦相處,一切都會為謝駿著想。她還奢望從杭州買套經濟適用房。為此,她專門去了一趟多年未曾聯繫的謝關友生前的部隊,看能否讓部隊出面做做地方有關部門的工作。那天晚上,她住在兒子的只有十多平米的出租屋裡,擠在一張床上,身體緊貼著牆,睡起來不是很舒服,但只要和兒子在一起,就感到很幸福。

金興梅還指派了兒子一個任務,於網上推薦了謝關友參加“雙百人物”(100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物和100位新中國成立以來感動中國人物)的評選活動。我隨機問了一些紹興人,大多不知道謝關友是誰。也問了部隊一些官兵,知道的人也很少。我擔心謝關友評不上。金興梅大姐說,那也要爭取一下,算是對他有個交待。

金大姐的講述早已歸於平靜。不知不覺我們聊了近兩個小時。天色暗了下來,周圍的燈光灑在湖水裡,生出了些許暖意。她從單位到家要騎半個小時的腳踏車,不能再聊了。

和金大姐一起去推腳踏車時,她說:“我也有‘馬自達’——馬路上自己踏。”於醫院門口我們握手告完別,她翻身上了她的“馬自達”,穿過十字街頭,融入在昏黃的燈光里,淹沒在這個誕生了偉人魯迅的小城裡。

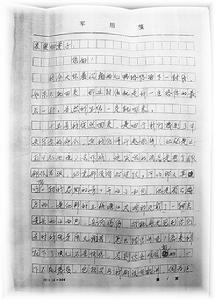

我們含淚推薦一封烈士寫給妻子的家信。1984年7月19日,“硬骨頭六連”原副指導員謝關友,在赴南疆邊境作戰前一天,分別寫給妻子和兒子一封信。未等信寄出,謝關友就血染疆場、以身殉國了。戰友們從他身上找到的這兩封遺書。可惜寫給兒子駿駿的家信原件被家人丟失。

一位哲人說:“愛國的人,把其根深植在本能以及情操里。國家之愛,乃是親人之愛的擴大延長。”我們敬仰謝關友用生命和鮮血將對親人之愛無限地“擴大延長”。

可以告慰烈士英靈的是,他的家人如今生活幸福美滿,駿駿已從浙江大學畢業參加工作。

——邵 敏、羅正然、金華建