個人簡介:

葉強

葉強葉強,1973年生於成都。

2001年畢業於四川美院造型藝術系油畫專業,獲碩士學位。

1996—2009年執教於四川美院

2009年至今執教於北京航空航天大學新媒體藝術與設計學院。

藝評網合作藝術家

群 展:

雪松

雪松 那一年

那一年 海市蜃樓

海市蜃樓 躲藏

躲藏2000年

聆聽自然(巴黎國際藝術城)

2002年

出類拔萃(台北國立國父紀念館)

2003年

首屆重慶市美術作品展(重慶美術館)獲優秀獎

第三屆中國油畫展(北京中國美術館)

2004年

“彼此”當代藝術展(法國土魯斯)

2005年

“翻手為雲,覆手為雨”當代藝術展(北京TS1當代藝術中心)

2006年

“冷能”當代藝術展(北京,韓國“表”畫廊)

“新改良:2006年學術邀請展”(廣東美術館)

“變異的圖象-----中國當代油畫邀請展”(上海美術館)

“新動力”藝術家提名展(上海美術館)

2007年

“‘從西南出發’——西南當代藝術展1985—2007”(廣東美術館)

“酸酸甜甜的一代”(德國MANNHEIM博物館)

四川畫派回顧展(北京中外博藝畫廊)

亞洲青年藝術家推介展(上海世茂中心)獲推介獎

當代新地標(上海800號美術館)

來自中國IrvineContemporary美國華盛頓

“截點---當代藝術的中國形象”重慶山峽博物館

2008年

“後場”當代藝術展(北京別處空間畫廊)

2009年

優雅的生猛(韓國EM畫廊北京)

“GREEN”當代藝術展(北京國貿)

首屆重慶青年美術雙年展(重慶國際會展中心)

2011年

"川流不息"文獻展(成都藍頂美術館)

2012年

“社會風景-首屆蘇州金雞湖雙年展”

“再編碼”中國當代藝術主題展(北京中華世紀壇)

2013年

“春起”藝術展(蘇州美術館)

“自我生成”藝術展(蘇州美術館)

“未曾呈現的聲音”威尼斯雙年展平行展義大利威尼斯

2014年

“生存實驗”北京德滋畫廊

“再造:蘇州當代藝術系列展----垚:從土地到家園的想像”蘇州雨村美術館

“再編碼——當代藝術修辭與敘事的重建”北京芳草地畫廊

“海漂”上海中華藝術宮

羅浮宮卡魯塞爾藝術展法國

2015年

第三屆全國高校插圖藝術作品展北京印刷學院

“藍天野草”第八屆生命藝術現象學•當代藝術邀請展北京

“羅浮宮卡魯塞爾藝術展”十年回顧展中國國家畫院

個 展:

殘片2

殘片22001年

“悸語”個展(重慶四川美院)

“平仄”個展(上海、香港海上山藝術中心)

2004年

“後風景”個展(北京“醬”藝術中心)

2007年

“亂劈柴”個展(成都藍色空間畫廊)

2009年

“靈光乍現”個展(上海美術館)

2014年

“逸筆”個展(上海,蘇州巴塞美術館)

獲獎:

2001年

油畫作品《心相》系列獲全國“美苑杯”優秀獎。

2003年

油畫作品《清明時節》獲重慶首屆油畫展優秀作品獎

2007年

油畫作品《葬禮》參加亞洲青年藝術家推介展,獲推介獎,

2008年

油畫作品《東征記》參加第三屆亞洲國際當代藝術展(香港)獲藝術果獎

作品發表,出版:

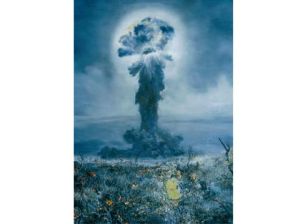

暴雨將至

暴雨將至出版個人同名畫冊三本(江蘇美術出版社;河北美術出版社;人民日報出版社)。

油畫作品廣泛發表於《美術》《美術觀察》《中國油畫》《畫刊》《畫廊》《國家美術》《中國藝術》《當代美術家》《藝術當代》《藝術新聞》《大藝術》《美苑》《藝術界》《東方藝術》《北方美術》《藝術世界》《藝術財經》《藝術地圖》《文化月刊》等專業期刊;《新民晚報》,《四川畫報》等大眾媒體以及《中國油畫史》等重要學術專著。

編著出版美術教學類書籍6本(《素描基礎教學》《色彩基礎教學》《速寫基礎教學》《抽象繪畫簡明教程》《素描1》《素描3》)

藝術評論:

亦土亦洋中西合璧(寫給葉強)

文/陳默

一百年前,隨著越來越多的國人渡海留洋求學,“西風東漸”的強大文化潮,顛覆了建立在封建王朝基礎上的傳統文化陣營,動搖了以國學為中心的精神意識堡壘。幾千年帝制的灰飛煙滅,代之以眾望所歸的共和的到來,也帶來本土文化的振興。這種振興的顯著特點,便是在民主政治的社會新背景下,呈多元態勢的文化推進。文化的多元反映在藝術上,便是在材料、觀念、語言方式上的多元呈現。那是中國文化史上的蜜月時光,雖然在諸多方面受制於隸屬國學的“國畫”的不良限制,但從國外傳入的由多種材料組合的藝術表達方式也即“西畫”,開始被越來越多地接受並進入尋常百姓家,與“國畫”形成既對抗又融合的兩大藝術陣營。站在東西方大文化基礎上來看曾經對立的文化資源,共享精神才是推動世界文化進步的動力。排斥或對抗的所謂“國粹”阿Q心態,無助於民族文化的復興,也影響自身的可持續性發展。

作為上世紀70年代生人的“後人類”而言,葉強的生存背景和文化體驗都有著明晰的時代烙印。在他和他的同代人眼裡,“對抗”是陌生的,文化的多元性已呈主流。而追求藝術表達的更多的擴張性、野生性、實驗性、獨立性、融合性,業已成為這個時代藝術家的命令式課題。他找到一種似可稱之為“軟嫁接”的語言方式,將中西文化的一些有效元素,進行意味深長的精神構合。在葉強看來,元素無所謂對錯,語言也沒有高下之分。作品的有趣無趣,在於智慧的釋放,在於心機的靈動。在他的堪稱發明的個人圖式中,亞麻布與油彩的西式語言,描繪的是宋元山水與希臘神話的精神調侃;“國畫”的裝裱懸掛方式,展示的卻是“西畫”的視覺元素。在貌似衝突的圖式意境裡,混合的土洋符號和特定的內容情節,在時尚的精神解構中趨向諧和。他的心也許有點“大”,欲將思想和方式都相去甚遠的兩種文化,以藝術的名義進行攪拌,在匪夷所思的流動實驗中,達到在這個充滿新奇與刺激的當代世界裡視覺豐富的至善追求。說的高尚點,東方文化也好,西方文化也罷,都是人類的公有財富。資源共享,何樂而不為?

2006年11月於成都龍王廟老默柴屋

“挪用”與“敘事”

文:何桂彥

Ⅰ

將“挪用”作為一種文化觀念,讓“挪用”具有獨特的“敘事”性,並讓“敘事”產生的意義與一種當代文化話語發生聯繫——這正是葉強作品的顯著特點。

通常來說,“挪用”(appropriate)由兩個基本的詞源構成,“ap”源於拉丁文的“ad”,指給予的意思;“propriate”指個人擁有某物,兩者結合起來,意旨將別人的某物作為己有。簡要地理解,作為一種藝術創作方法,“挪用”就是指藝術家利用過去存在的圖式、圖像來進行藝術創作。但是,“挪用”並不同於簡單的“模仿”,因為“挪用”背後涉及到藝術家深層次的意義訴求,以及創作方法背後涵蓋的美學問題。

“挪用”不屬於現代主義的美學範疇,從一開始出現,它就具有後現代的審美特徵。作為一種典型的後現代主義的創作範式,“挪用”大致呈現為三種類型:圖式的挪用,圖像的挪用,文本的挪用。

葉強的作品兼具“圖式挪用”與“圖像挪用”的特質。在他筆下,既有中國古代墓室壁畫的圖式,也借鑑了文藝復興繪畫中那種獨特的三維空間的圖式表現方法;既有片段化的、近似於殘缺的山水圖像,也有各種源於《聖經》題材中的神話人物。同時,在部分作品中還出現了一些來源於當下的新聞圖像,如正在演講的布希總統、美國的陸戰士兵、伊拉克的戰爭場景等等。這些圖像被藝術家精心地放在一個共同的畫面中,使它們彼此產生某種對應關係。由於這些圖式與圖像在時間、空間上是錯位的,因此一種獨特的敘事方式由此得以凸顯。顯然,這是一種典型的後現代主義的敘事方式,即作品的敘事是片段化的、衝突的、矛盾的、多維度的。

由於這些被“挪用”的圖像脫離了原初產生時的語境,抑或說背離了它們既有的上下文關係,這必然導致原圖像在敘事方式上的斷裂。正是由於這種斷裂,葉強需要對作品中的圖式、圖像進行重新的“篡改”、整合、重組,使其形成一種新的敘事鏈。正是敘事方式的改變,一些新的意義開始從作品中彰顯出來。

我們的問題是,藝術家是如何賦予“挪用”以意義的?這種新的意義能體現藝術家深層次的文化訴求嗎?

Ⅱ

雖然葉強的作品具有多重的敘事性,但其主導性的意義仍是由作品內部敘事的對抗性、矛盾性、衝突性來實現的。一方面,葉強善於調動圖像在視覺呈現方式上的對比關係,儘量強化東、西兩種完全不同的視覺經驗在同一畫面中產生的視覺張力;另一方面,葉強重視圖像背後承載的政治、文化意義,以及審美觀念,儘量通過圖像與圖像之間的碰撞與對話來反映其背後深層次的東方與西方、傳統與當代的砥礪與對抗的關係。

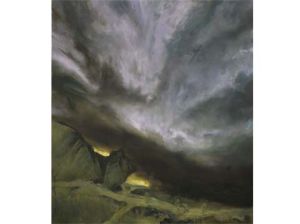

具體而言,葉強作品中的“敘事”性大致呈現出以下幾個特點:首先是強調敘事語境的“錯位”感。譬如,在《暴雨將至》中,藝術家在“挪用”南宋藝術家馬遠的《踏歌圖》時,卻將其後的背景進行了“篡改”。馬遠的《踏歌圖》是一幅頌揚年豐人樂、政和民安的作品,其下方的老者與兒童正踏歌而舞,整個作品彌散出一種歡快的氣氛。但是,由於背景被置換成烏雲密布的天空,於是,原作品中的敘事語境便發生了變異,此前那種歡快、樂觀的情緒則被暴雨將至之前帶給人的壓抑與惶恐的氣氛所代替。顯然,“挪用”改變了原圖像存在的上下文關係,造成了敘事語境的“錯位”。

第二個特點是,強化中、西兩種不同的視覺經驗的對抗與衝突。同樣是在《暴雨將至》這件作品中,畫面呈現出了兩種完全不同的視覺觀看經驗,它們彼此是矛盾的、衝突的、格格不入的。因為,馬遠追求的是一種“平遠”的視覺呈現,這種方法更多的側重於主體的體悟與感受,體現的是東方人一種獨特的觀照自然世界的方式,其背後蘊含著一種東方化的審美經驗。但是,《暴雨將至》背景中的天空則是用西方的透視、三度空間的幻覺方式來完成的。於是,作品的前景與背後的天空就處於一種砥礪與對抗的狀態。

實際上,為了保持這種東、西不同的視覺衝突,葉強在同一件作品中往往會根據圖像自身的文化屬性來選擇不同的

表現方法,比如在《戲水圖》(2004)中,背景中的“山”基本上是由中國傳統山水錶現技法中的披麻皴、米點皴來完成的,而在《我們什麼也沒有看見》(2006)這件作品中,在繪製中景的圖像時,藝術家就使用了傳統墓室壁畫中的點、染、印、罩等手法。相反,在處理一些來源於西方文化語境的圖像時,藝術家使用的則是西畫法,即重視圖像在透視、空間、體積、塊面等方面的表現與塑造。正是這兩種完全不同的視覺呈現方式使葉強的作品具有極強的視覺張力,進一步強化了作品內部敘事的矛盾性與多義性。

第三個特點是在一個新的圖像語境中重建圖像“敘事”的意義鏈。我們應看到,一方面,“挪用”必然會對原文本或原圖像進行破壞與顛覆。換言之,被挪用的圖像或圖式會因語境的改變而導致能指與所指的意義鏈發生斷裂。比如在郭熙的《早春圖》中,藝術家筆下的山水場景正處於早春時節,山中雲霧飄渺,山下泉水潺潺,萬物復甦,生意盎然。對於郭熙而言,這既是一種“可看、可行、可居、可游”的風景,也是宋代文人理想的世外桃源。但是,在葉強的《早春圖》中,觀眾無法感受到任何寧靜、淡泊的審美氣氛,相反是戰火紛飛,整個山川呈現出的都是破敗與蒼涼的景象。儘管從能指的角度看,葉強的作品中同樣有山川、樹木、小橋、流水,但它們的所指卻是缺席的,即它們再以無法具有在郭熙《早春圖》中所具有的意義,原因就在於,挪用讓能指與所指之間的意義鏈發生了斷裂。另一方面,儘管“挪用”會破壞原文本,但一種新文本也將同時產生。也就是說,在一個新的意義語境下,作品的圖像會重新建構自己的能指與所指的關係,並形成一個新的意義鏈。而作品的“敘事”也正是由這個新的意義鏈才得以完成的。譬如在《家園》(2005)這件作品中,觀眾可以看到各種不同的圖像,如釘在十字架上的基督、飛在空中的天使、荷槍實彈的士兵、東方宮廷中的侍女、兇猛的老虎等等。儘管這些圖像都具有自身的意義,但當它們共同被置於一個畫面中的時候,一個新的意義鏈便由此形成。但是,由於這個意義鏈不是單一的,因此就決定了作品的“敘事”具有多維性的特徵。正是從這個角度講,這件作品既可以理解為東西文化的衝突,也可以看作是傳統與現代的對抗;既可以理解為對戰爭的反思,也可以看作是藝術家對當下現實的批判。

Ⅲ

實際上,在“後風景”系列中,不管是在《早春圖》(2004)、《家園》(2006),還是在《那一年》(2007)、《躲藏》(2007)等作品中,對戰爭、以及戰爭帶來的災難的反思都是葉強作品的共同主題。當然,戰爭主題的呈現仍然是由“挪用”來完成的。

例如,在《都為你好》(2006)這件作品中,觀眾至少可以看到四類被挪用的圖像:持槍的美軍士兵、演講中的布希總統、米開朗基羅《諾言方舟》中的部分人物,及其背景中的爆炸場景。由於這些圖像在時間、空間中仍然是“錯位”的,因此,作品的內部敘事必然發生衝突。不過,衝突的敘事性反而強化了作品的觀念表達,也就是說,這種敘事本身就是作品意義表達的一部分,因為它們是具有隱喻性的,是具有文化針對性的,即暗示西方文明與東方文化的衝突。表面看,作品中的美軍士兵、演講中的布希總統,以及米開朗基羅的《諾言方舟》中的人物似乎沒有任何的關聯,恰恰相反,在藝術家看來,他們剛好是西方文明的化身——他們具有英雄般的氣質,他們的使命是拯救人類,他們的存在體現了一種崇高的悲劇精神。然而,反諷的是,恰恰是這種標榜為“拯救”、“都為你好”的行為背後,帶給人類的卻是災難與毀滅。同時,在視覺圖式的處理上,藝術家仍強化了中、西兩種不同視覺觀看方式的對抗與衝突,前景中的“山”與背景中的“天空”仍然是相互排斥、格格不入的。正是從這個角度講,“挪用”既是一種表現手段,也是意義敘事的目的,因為“挪用“本身也被觀念化了。

不過,在其後創作的《吾》(2008年)、《十三月》(2008年)等作品中,一些新的變化開始出現。或許是出於對先前創作思路的矯正,作品中的“挪用”因素有所弱化,相反,藝術家利用長軸的形式使中國繪畫的傳統視覺觀看方式得以強化。同時,作品的上方出現了一些文字。這些文字兼具兩個功能,既是作品的形式,也是作品意義敘事的組成部分。顯然,通過這種獨特的形式表達,葉強賦予了他筆下的作品一種強烈的東方文化身份。

Ⅵ

當然,有必要提及的是,並不是只要藝術家在創作中使用了“挪用”,其作品就能取得成功。這裡還涉及到“挪用”在意義“敘事”中的有效性問題?換言之,“挪用”是否有效的關鍵在於,藝術家在“挪用”的過程中,能否折射出自己在思想、藝術表達方面的智慧,以及承載個體對相關藝術與文化問題的思考,其核心的目的仍取決於作品在“敘事”的過程中能否產生出新的意義。正是從這個角度講,葉強對“挪用”的選擇,其意旨仍然是對全球化語境下一些獨特的社會、政治問題展開思考,比如東西文化的衝突問題、戰爭問題、個體生存的文化身份問題。不過,葉強對這些問題的關注並沒有停留在淺層次的“反映論”層面,相反,他的作品具有驚悸、惶恐、蒼涼、悲壯等複雜的情緒,有一種低吟式的、深層而濃郁的悲劇意識蘊含其間。作為個體對現實的拷問,抑或是批判,葉強正是這樣一位關注當下社會現實,敏感於自身的文化經驗的藝術家;作為一種當代的文化話語,其作品中的悲劇意識也能與當下全球化語境中的文化衝突發生某種直接的對應關係——這正是“後風景”系列彰顯出的文化意義。

2009年4月1日於中央美院

亂劈柴葉強前言

文/魯虹

著名藝術史家沃爾夫林曾經將“塊面式”的作畫風格與“線描式”的作畫風格區分為兩個完全不同的藝術表現範疇。從藝術史上看,不同的藝術家的確是在用不同方式作畫。例如,著名的藝術大師魯本斯與荷爾拜因就極不相同,且各執牛耳。而藝術家葉強作畫的獨特之處就在於:他不但將“塊面式”的作畫風格與“線描式”的風格巧妙地揉和在了一起,還有意將中外古典藝術中的圖像與來自現實的圖像很好地並置在了一起。從表面上看去,他是為了利用後現代的文化策略去獲得個人化的藝術風格,以便在藝術界占有一席之地。但從根本上看,他還是為了打破時間與空間的局限性,然後形象化地將各種不同的價值追求呈現在一起。實際上,也正是從這些光怪陸離的夢幻畫面與矛盾空間中,或者說是在“無厘頭”式的惡搞中,觀眾體會到了人類社會畸形發展與走向自我毀滅的可怕圖景。由此人們既可以聯想到沒完沒了的戰爭場面,也可以聯想到對自然無度的開發……

葉強畫作中的藝術符號大致可以分為兩類:一類是象徵戰爭、野蠻與暴力的火焰、濃煙、軍隊、飛機、推土機與戰爭狂人等等;另一類則是象徵美好、自然與寧靜狀態的飛馬、石獅、山川、天使、古代民居與文人雅集圖等等。不幸的是,前者不斷地在破壞著後者,威脅著後者。這顯然是葉強畫中總是有火焰、濃煙的原因。於是,和諧不存在了,自然被摧毀了,理想給抽空了,世界的末日即將來臨。不過,葉強決不是要表達一種悲觀厭世的消極情緒,恰恰相反,他是希望用既誇張又極端的方式,喚起人類內在的良知,從而以實際行動去使世界變得更加美好。在我看來,這也正是他作品的思想價值之所在。

在一篇不太長的《創作自白》中,葉強把他“亂”作畫的方式等同於重慶人所說的“亂劈柴”。因為重慶人在喝啤酒、行酒令前總有一大聲吆喝的過門——“亂劈柴!”,其意指不論輩分,不論規矩,自由自在。其實,“亂”恰恰是我們這個時代的基本特徵,它表明了重建人類基本價值感的無比重要性。葉強的敏感之處是:一方面他抓住了這一時代的重要特徵,另一方面他又由此探索出了自己的藝術創作方向,這是非常不容易的。相信一切有著相同知識背景的人都會與他創作的畫面形成積極的互動關係。

祝願葉強沿著自己開闢的藝術之路走得越來越好。

2007年4月26日於深圳美術館

藝術還需要深度嗎?

——讀葉強繪畫有感

文/王林

Ⅰ

在中國“後現代”正被人描繪為這樣一種狀態:十五分鐘的明星輪流登場,商品化使觀念成為消費現象,歷史失去縱向壓縮為平面,文化差異在交匯時被國際化逼得無處逃生……如此等等。藝術不再需要道義、責任和出發點,不再需要歷史知識、專業評價和任何深刻性。——這是當代藝術的現狀么?如果它們成為中國文化的歷史趨勢,唯一的問題是,我們還需要藝術乾什麼呢?

也許拉康的比喻是有道理的:鴕鳥一頭扎進沙堆,把自己的屁股露在外面,卻以為別人看不見自己。在這裡,掩飾自己的欲望通過自己掩飾的形式顯露出來,掩飾還有什麼意義?且慢。即使藝術意義在很多時候是掩飾的結果、是欲望偽造出來的,但欲望和藝術相聯繫這一點,仍然指出了藝術存在的意義。這就象鴕鳥因為生存威脅需要躲避,扎進沙堆的行為固然是徒勞的,但不正是這種徒勞行為產生慰藉,使鴕鳥能夠戰勝恐懼獲得身心平衡,哪怕只是暫時的,哪怕死亡即將來臨。

所以,只要藝術和人的生存欲望,和人的精神需要聯繫在一起,藝術就不可能失去深度、失去意義。藝術是欲望的

內省,揭示鴕鳥並尋找不做鴕鳥的可能性。

讀葉強的畫,我慶幸中國的年輕畫家還沒有完全被潮流席捲而去。

Ⅱ

葉強作品有明顯的後現代繪畫特徵。

他放棄語言形式的統一性,也不追求連貫的前後相續的風格特徵。在他的畫面中,具象性描繪和平面化裝飾、表現性筆觸和抽象化構成、草圖式勾勒的素描和材料感突出的肌理,隨意運用,相互並置。起統帥作用的只是形的分布與比例、色的主次與對比,以及由此形成的節奏、韻律、力度和氛圍。畫家似乎對中心充滿恐懼,在構圖上往往從邊角開始,即使形象被切斷被割裂也在所不惜。消解中心的結果,使他的畫面瀰漫著一種突兀、異樣、濃烈和古怪的詩意,漸漸把人引入夢境。

他在創作筆記中寫到:

“最近,常常做著一種夢:

荒原上。少有的地平線,筆直,與天相連。

天空,天空詭異。

北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也。化為鳥,其名為鵬。

莊子喃喃。

四周靜寂。

一種俠氣之後的蒼涼。

雪山佇立眼前,亮得刺眼,使人心慌。

一顆流星從耳邊划過,帶著泣聲。

人說,流星墜落,是一個希望的失落,不知是誰的傷心。

遠處有一片流星雨。

風中輕輕流淌著哀嘆。

風瀟瀟兮易水寒,壯士一去兮不復還。

我驚醒。”

作品是驚醒後的夢境,是對夢的回憶與追尋,它們並不純粹是潛意識的,甚至也不純粹是屬於個人的。葉強擇取飛鳥、石獅子等自然、人為的文化符號,作為象徵性形象繪入作品之中,它們驚叫著、呼喊著,如夢魘襲來,如殘片飄過,表達了畫家對文化之根的尋覓。在數位化生存時代,藝術為人的意義化生存而存在。個人經驗的深處必須作出文化選擇,因為這是身份與價值的證明。其主動與被動,獨立不倚還是隨波逐流,並不是等價的。在全球經濟趨向一體化的今天,文化的多樣性正如物種的多樣性一樣,是需要保護的。這種保護不是繼承傳統,而是對歷史的記憶,不是恢復整體,而是對片斷的汲取。這一切,只有在冥想與夢幻之中,才是可能的和自由的。

我感動與葉強筆下人物的孤寂,充滿無奈與自憐,帶著倔強與痴迷,他們使我返回內心,去搜尋那些曾經有過但從未讀過的體驗,從中發現深度,發現生命的脆弱和欲望的強烈,發現人的一生、人與人之間是那樣的需要溝通與同情。

2001年5月25日

於四川美院桃花山

受傷的本性與偽裝的文化

—葉強眼中的當代中國

在中國傳統繪畫中,水墨山水是最受重視的繪畫形式,它由歷代精通詩書琴畫的文人畫家們創作。這就難怪在當今中國的藝術學校中,水墨山水仍被當作一門專門的課程來講授。而它的重要性在近幾十年里得到強調,成為除油畫——西畫傳統——以外的另一大重點。但是,在經濟、社會、文化巨變的當下,延續傳統往往會進入一種死胡同。西方觀者都應記得他們對自身文化曾經做出過的無效努力。從19世紀開始,新興資產階級企圖從文化的角度回溯歷史,試圖通過複製傳統來保護它,但最終卻以掩蓋經濟和文化的分裂而告終。

因此,面對著葉強的作品時,我們更應該感到震驚。他的作品如此的微妙,不凡,令人難以捉摸。他的繪畫表達了自己對於中國傳統山水觀的思考,以及在面對全球一體化帶來的衝突和震驚時,與現實危機的對峙。這如同透過一面遙遠的鏡子,使你找回了記憶深處那些美好的風景,在被當代衝突和壓力摧毀之前,它們幫助你逃離。

葉強的作品中常常引用宋代山水,但中國傳統山水畫不是他唯一引用的元素。他的畫中還經常出現明代壁畫,比如山西的永樂宮壁畫,其顯示的是佛教中天地各界的強大秩序。第三種引用來自歐洲藝術史,例如15世紀大型濕壁畫《死亡的勝利》中死亡帶走大主教的一幕。這幅畫最早出現在義大利巴勒莫的PalazzoSclafani,現在藏於義大利南部城市的地區畫廊里,還比如引用勃魯蓋爾著名作品《死亡的勝利》中的細節以及安德烈亞·曼特尼亞《勝利花園》中的情景。

此外,作品用到了羅馬尼亞當代藝術家AnriSala的影像,如一匹被困在樹樁上無助的馬。影像中,公路邊緣,機車隊喧囂而過,車燈在霧中閃現。最後,藝術家還採用了媒體照片,它們來自網站或者CCTV的報導:戰爭中一名落單或孤獨的士兵,一架轟炸機或直升機,一輛吉普車或小型軍車,一小隊穿著軍裝的官員……他們似乎正在觀察背景中那些斑駁的壁畫。油畫作品的畫幅形式是對中國傳統捲軸的借用,如傳統一樣,作者在畫面上題寫有相關的詩詞。不過在這兒,傳統中配合畫面的詩詞被毛主席語錄所替換,隨著語境的改變,題字竟變成了某種嘲諷。

所有這些對傳統繪畫以及現代媒體的借用並不僅僅是簡單的羅列,很顯然,它們遵循著某種拼貼原則。它們通常會隱藏在風景里,與風景之間保持著某種張力,只有細看才會被發現。因此我們不得不回到具體的作品,回到葉強長期思考的過程,探討關於傳統中國繪畫的變異,以及現實發展壓力之下文化信心的缺失。

儘管葉強的很多作品採用了豎軸和橫軸的形式呈現,但他們並不是用傳統中國水墨完成的紙上作品,而是布面油畫。作畫的方式很特別,很講究用墨。很多時候,他會在顏料中兌入很多媒介劑,將其稀釋後作畫。薄薄的顏料覆蓋在畫布上,並故意撒下任意的墨點。他幾乎不用厚筆觸補充填寫,而是用薄薄的顏料層層覆蓋,混合不同的色彩,形成朦朧的畫面,給人一種迷濛的印象。這些風景中常常會出現明暗兩大區域,比如有的風景中會出現巨大的岩石山脈,有的是巨大無垠的深色穹宇,有的會出現陰霾風暴。很多小亮點濺灑在畫面上,仿佛懸浮在空氣中的塵埃,又像風景被毀之後留下的碎片。半藏在這些風景之中的是一些士兵,他們相互獨立或者形成一個個小分隊,在迷彩服的掩護下隱藏在了背景之中。

最重要的一點在於這些形象同照片的相互關係:畫作中的形象與照片的真實和傳統意義上的真實無關。這樣將寫意描繪的形象植入背景之中的形式在中國當代藝術中並不常見。它們常常如同光影般顯現,恰好喚起了我們對於媒體形象模糊但強烈的記憶。我們長久以來以不同的方式共同面對著媒體,它已經成為了我們集體記憶的一部分。

這是一種“照片象徵”(photographicsignifying),該詞是馬琳杜馬斯在她的《sweetnothing》這本書中所發明創造的。這種“照片象徵”能夠將自由繪畫的衝動與我們的媒體記憶結合起來,因為它直接使用的是我們頭腦中所熟悉的媒體照片。這種“照片象徵”被迫將媒體塑造的真實和記憶作為參照,它如一道屏障,將我們與現實隔開,而那個現實早已被媒體所控制。事實是,我們失去了直接經驗,面對的是一種參考現實的,被媒體塑造的經驗。

這正好符合二戰後吉爾·德勒茲(GillesDeleuze)對於西方電影研究中的觀點。他在上世紀80年代初的著作《電影1:運動-影像》和《電影2:時間-影像》中提到了一個古老的話題:關於觸覺和視覺在文化概念上的差異。這些術語由19至20世紀之交的奧地利藝術史家李格爾(AloisRiegl)最早提出。他認為從希臘到羅馬晚期的過程中體現了觸覺藝術向視覺藝術的轉變。德勒茲將這一古老的區別用來解釋二戰後的新變化,闡釋先鋒電影人為理解現實所作的新嘗試。他們將很多形象並置在一起,取消了真實性,使得現實與記憶,實際觀感同視覺前意識無意識混合在一塊。“時間-影像”的觀點宣告了敘事性傳統的終結,取而代之的是時間短暫的靜止。電影人、藝術家們試圖通過這種方式,反對媒體所營造的線性時間概念,認為那不過是社會和文化進步的假象。

通過照片,你不能植入這種特殊的視覺和時間維度,但通過“照片象徵”,通過真實照片和感性畫面的並置,你能夠做到。因此,通過批判的眼光,以及對於現實矛盾的敏感體驗,葉強用自己獨特的方式創造了一種特殊的意境,準確地反映出了當代社會的境況。此外,他破除了傳統的敘事手法,取而代之以開放的結構,創造出了一種時間停滯的情境。

但是,其中也尚留有敘事的痕跡,如在他很多作品中出現的爆炸場面。由於中國人自古便喜歡煙花爆竹,你首先想到的大概是人們將火藥用來娛樂之用,但在葉強的畫作中,這些爆炸物意味著遠距離武器帶來的現代戰爭,彈道留下的痕跡讓人猜測究竟誰是戰爭的發動者,誰是受害者。然而,這種直接的災難仿佛沒有起點,它突如其來,終結了所有傳統敘事邏輯。正如法國心理和文化學者雅克拉康(JacquesLacan)提出的“侵入現實”(“irruptionoftheReal”)這一概念。在這樣一種離奇又危險的世界裡,我們都會感到迷失,因為這裡沒有整體,只有許許多多散落的經驗所形成的碎片。對於這種不安情緒的把握確為葉強藝術創作的一大成就。

“照片象徵”使我們迷失於一種含混的經驗中,在這裡,我們體驗著極度扭曲的現實。但葉強在對中國文化和美術史的引用上則採用了相反的手法。

在葉強的一幅作品中,永樂宮壁畫並沒有完全被畫出來,(它們仍然可以在山西省看到)在畫面中它們很難被發現。比如在一面現代的磚牆上,你不能判斷挖土機究竟是想推倒這面牆呢,還是想毀掉那些壁畫。同時,一些警察或士兵在前景中注視著這一行動。所有空間似乎被牆所封死,人們看不到天空,仿佛是一則隱喻,嘲諷被狹隘觀點所封閉起來的世界。再者,比例的對比被極度擴大。前景中的士兵駕駛著宛如玩具的推土機,背景里則隱約閃現著古老佛像的龐大身軀。

藝術家通過對壁畫的關注來還原記憶。當然,作為一位西方人,沒有提示可能很難認出那些壁畫。但中國觀眾看到這些圖像時會立刻調出他關於這些古老壁畫的記憶。中國年輕的一代,頭腦中充斥的是各種媒體和廣告形象,他們也許不再辨認得出這些歷史的圖像了。因此,人們可以認為,兩種現實在作品中重疊,他們之間沒有聯繫,當代的現實正在被建造,古老的現實則不得不服從當代社會的需求,被破壞或消逝,離我們越來越遠。

在另一幅作品中,一匹無助的馬駒尷尬地站在從畫面伸出的圓柱上,讓人產生錯覺,它面對的是難以辨認的平面背景。它們同樣讓人想到永樂宮壁畫,似乎暗示著過去傳統文化不能給予現實以自信這一無奈事實。它同時也可以是東西方對比的隱喻。西方文化講究三維立體效果,而東方文化則強調平面,它通過輪廓線和色塊表現三維,而不是模仿對象。

葉強的作品中,關於西方經典的借用很大程度上是關注死亡和道德差異的問題,形式上又將它們有機地編排在那些著名的中國傳統山水繪畫裡。

在巴勒莫那幅《死亡的勝利》中,被借用的不是奢華的青年權貴,而是窮苦的農民,同時還有騎在馬上射箭的死神。一個晃動著但無害的爆竹在死神坐騎的身下爆炸,死神不幸淹沒在了煙火之中。或者,你也可以這樣構想,既然現代戰爭無時無刻不在進行,也或許失去威力的死神是被一顆不明出處的現代遠程飛彈所擊中。

巨大的畫面當中,主體是一座中國特色的山石,這是對強調筆墨的中國山水畫文化的另一重要反思。不過,葉強並沒有簡單地模仿宋代山水的筆墨。對於山水的摹畫也從宣紙轉移到了畫架上。更重要的在於,畫家在對傳統的引用之中包含了對自然本身的質疑,它似乎不再是神聖莊嚴的處地,作品中,戲劇性地縈繞在山石間的雲朵,陰沉暗紅的亮光給整個畫面增加了某種啟示和預兆。

在另一幅作品中,藝術家運用中國傳統的捲軸,同樣借用了宋代名畫。與此同時,你可以在背景里發現勃魯蓋爾的死亡骷髏抱著大主教的屍體過橋。前景,陰影中的士兵正涉水過河,倒影投在水中,仿佛一張可憐的撲克牌,又如同一位現代顧影自憐的勇士。朦朧的煙霧使背景模糊難辨,你很難注意到那是一起起爆炸散落的白色碎片,清晰地遍布於畫面之上。這幅畫中對山水畫的引用還包括畫中一排垂直的題字,它將天上一個小天使與地上的風景連線了起來。題字寫了三個字“十三月”,暗涉西方人在計數中對十三的恐懼。這為整幅煙霧朦朧的畫,增加了幾分幽靈般的氣氛。

奇怪的對比也出現在另一幅捲軸作品中。在這裡,葉強再次採用了永樂宮壁畫。一隊士兵面對著模糊的新聞圖片,那是現代士兵的照片,也許來自巴勒斯坦,也許是伊拉克或者阿富汗。他們全副武裝,帶著一副憂鬱哀傷的表情。這次題字出現在畫面中央,將其分隔為上下兩部分。內容引用了毛澤東的名言“人民的勝利”,這句話在這兒儼然成了某種辛辣的諷刺。在另一幅作品中,毛主席的話“力求進步”被寫成莊嚴的白色大字,愕然出現在畫面上方。“進步”二字剛好砸中一個奄奄一息的年輕人,他的軍車被遠處的飛彈擊中。背景磚牆上的畫像是遙遠的記憶,中國古代名作中的仕女若隱若現,還有一隻展翅的仙鶴,企圖逃離這場災難。

沒有敘事,沒有道德的譴責,有的只是與死亡的對峙,只是對本性和文化傳統的破壞,這種諷刺讓人想到毛派那種無知的樂觀。葉強並沒有依賴於傳統文化的價值,它似乎並沒有被當代全球化所傷害,沒有被不對等的戰爭,不平等的經濟,無形的強權以及被其支配的傀儡政權所傷害。

而實際上,他通過一種更加複雜而精妙的方式去借鑑中國傳統文化和傳統美學。作品遠看很美,細看同樣精彩。色塊和色調的微妙變化,山石,雲朵,河流,草地,樹木,甚至牆面上豐富而美麗的肌理。因此,作品是賞心悅目的,充滿了對所畫之物的愛戀,雖然它們中間時常伴有恐怖和破壞的形象。

讓我們再看另一幅作品。上面沒有人物,似乎也沒有對傳統圖像的借用,只是一些典型的中國風景。其中有一個自然的雕塑,一座巨大的結構複雜的山。一些飛彈擊中它並在它周圍爆炸。這些場面你一目了然,從中我們能看到,在現代的衝擊下,葉強在他“傳統”的作品裡所面對的愛與死,美麗與恐怖,歡喜與悲傷。他含蓄地暗示出,僅僅通過複製是不會拯救傳統文化的。它讓我們思考,同時也使我們成為了衝突的一部分。

蒂姆·赫瑟林頓(TimHetherington),戰地記者,不幸於2011在利比亞爭取自由的行動中喪生。在他2010年關於阿富汗戰爭的紀錄片《雷斯特雷波》(“Restrepo”)中有一幕讓人印象深刻。一個叫雷斯特雷波的士兵,死於美軍干預阿富汗時期,影片中他笑著對鏡頭喊道,“你不能馴服野獸!”他指的是塔利班。但紀錄片告訴我們,野獸也出現在其他地方,它不時地改變行蹤。我們或許可以叫他巨大的未知。某種隱藏的不可觸的東西,交織在所有衝突中。

也許你會覺得阿富汗戰爭以及之前的伊拉克戰爭,同中國沒有太大的關係。中國現在已經沒有直接參與現代戰爭了。但是,想一想對於這些戰爭理由的辯護,幾乎都是關於爭取自由,尋求經濟的發展,民主等等,也許在其中也可以找到適合中國的情況。在這裡,西方的目標有的已實現,有的還沒有。對文化傳統的訴求與借用成為一個偽裝的策略,消費主義似乎在挖空傳統文化和人類的價值,並且威脅到了整個社會的團結。

葉強借用中國傳統風景畫,通過表現其遭受潛在但又顯然的災難,以含蓄但是負責任的方式來關注自身的文化,並且用傳統繪畫的呈現方式延續了它。當曼特尼亞筆下被驅逐出貞潔花園的人物與宋代山水畫中的參天大樹對峙起來的時候,藝術家似乎同時喚起了西方藝術批評的傳統,那是一種對於傳統和現代,東方和西方和平相處的祈求。

烏蘇拉

2011年6月·北京

烏蘇拉教授(UrsulaPanhans-Bühler)德國著名藝術評論家,史學家及策展人

靈光乍現

——作為“文人畫”傳統體現的葉強作品

文/吳鴻

葉強的作品給我們運用後現代理論來解讀作品提供了一個非常好的例證。這倒不是因為在他的作品的表象中所呈現出來的、通過“挪用”的“圖像”來構建的“解構”之徑,雖然這些可以運用後現代理論來解讀的例證在他的作品俯仰皆是,甚至可以說是信手拈來,但是,這些圖像的表象並不能幫助我們走進他的作品的核心。

葉強的作品的核心,我認為就是一個與他的成長、學習、工作經歷、經驗密切相關的、龐雜的知識系統。正是基於對他的這個龐雜的知識系統的了解,我傾向於將他的作品放到一個相對而言比較“傳統”一點的文人畫的體系中去解讀,而這也是與他作品中的圖像語言邏輯結構密切聯繫在一起的。

葉強的成長、學習環境基本上沒有離開都市、學校的範圍,這使他的生活閱歷、精神氣質不但有別於年長他一輩,有過農村、工廠生活經驗的川美畫家,同時也有別於與他同輩的那些來自小城鎮的同學們。作為“好孩子”的葉強,看起來學習經歷過於順暢,這導致了他的生活經驗也過於單一。正如他自己所言,“四年附中,四年本科,四年研究生”,畢業以後又接著在大學裡當老師,這種生活經驗導致了他性格中濃郁的文人氣質。這種氣質是一種表面上的謙和,而內里的清高和頑固。

十二年的嚴格科班訓練,使他對於造型技巧早已爛熟於心,而這又使他深深的懷疑。這種懷疑是源自於對技術的懷疑,是一種從內心自然流露出來的氣質。我們可以來看看他在研究生階段創作的一組抽象風格的作品,通過對這些作品分析,我們顯然可以感覺到,葉強並沒有準備將自己定位在一個“抽象畫家”的風格類型上。而此時,他的一些同學已經小有名氣了。但是,這個時侯的葉強,不但將自己游離於“川美”油畫的主流趣味之外,也使自己游離於“當代藝術”的主流趣味之外。這種“游離”,我們一方面可以解讀為他過於單一的生活經歷沒有像他的其他同學那樣給自己的創作帶來豐富的“社會性”經驗;同時,我們也可以從心理學的角度來把這種行為解讀為一種對於十二年刻板的學院式教育的反叛,一種“影響的焦慮”。這使得他的這批作品既看不到師承關係,也看不到同輩畫家的“時代經驗”。

這種在旁人看來是“才氣的浪費”的表現卻是源自他內心的那種“什麼都可以畫”的自負,如他自己所言“稀里糊塗什麼都畫過了,雖談不上精通十八般武藝,至少也是個準全能”。這種能力的超強,以及不知道將這種能力用在什麼地方所帶來的落差,給他帶來了迷茫。

所以,我們在他稍後的名為“心相系列”的作品中,看到了一種內心的自省。在這種自省的過程中,他開始從個人身份的自省過渡到一種文化的自省。這個途徑,顯然是符合他自己的知識背景與性格稟賦。

我們現在回過頭來可以將他這一階段的作品視作“過渡期”,或者“準備期”。因為他內心需要表達的情感已經逐步明了,但是還是在可能的表現圖式之間徘徊。

他這個階段的作品中一個顯著的特點是,畫面中經常會出現一個夢遊般的人物形象,而周遭的景物則是一些帶有傳統人文精神關懷的亭台樓閣、花鳥魚蟲、池水、假山石等。而在視覺上,這些景物是實在的,而作為敘事主體的人物又是飄忽不定、若隱若現。在這裡,作者似乎想傳遞出在某種永恆的價值觀的對照下,現世的虛幻和疑惑。我們可以將這種情緒看做他的“後風景系列”的母題。

“後風景系列”是他從2003年一直延續到現在的一個作品序列。正是從這個系列的作品中,葉強似乎找到了適合自己的風格樣式,並且,他的成長經驗、知識背景、精神氣質、價值關懷,都可以在這些作品中得到印證。而且,也正是對於這些作品的解讀,使我能夠從“文人畫”傳統上來對他的創作進行價值判斷。

首先,他的“後風景系列”作品的視覺資源來自於他的知識背景,反映在作品的圖像語意邏輯關係上就是大量的“用典”。所以,如果觀眾沒有具備一些相應的中外美術史的知識則很難能夠理解他的作品中圖像背後的含義。在這中間,各種並置的圖像之間不斷發生著語義上的轉譯與詞義上的增殖。這使我想到了博爾赫斯的寫作方式,終身工作在圖書館中的博爾赫斯也是將既往時代的書籍作為他寫作的信息來源,而在他小說中的各種“典故”,則正是“知識”之間的連結點。所以,可以說,博爾赫斯的作品是寫給“有知識”的讀者看的。而葉強的這種“文本”性的使用圖像的方法必然使他的作品是給“有藝術史修養”的人欣賞的。也正是這種“有修養”的繪畫品質,使他的作品在川籍畫家的流行圖式中顯得那么的突兀。對於“知識”的炫耀和迷戀,也使得他的作品具備了一種濃郁的文人氣質,並似乎與“現實”之間隔著那么一層“歷史”的距離。這種在時間性上的“間離效果”,或者“陌生化效果”使得我們在面對葉強的作品的時候,不會身陷其中,而是與之保持著一種審慎的距離,而恰是在這個時候,“理性”開始發揮著作用。宋人郭熙在《林泉高致》中說,“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。但可行可望,不如可居可游。”這種與繪畫之間的交流是一種“情感共鳴”的方式,在這種模式下,圖像是我們的情感寄託對象。而經過“陌生化”間離效果之後,圖像將成為理性思考對象了。布萊希特曾經在《辯證法與陌生化》提綱中寫到:“陌生化作為一種理解(理解——不理解——理解),否定之否定”,並且強調要剝去“不言自明的,為人熟知的和一目了然的東西”。黑格爾在《精神現象學》中也指出:“一般來說,熟知的東西所以不是真正知道了的東西,正因為它是熟知的。有一種最習以為常的自欺其人的事情,就是在認識的時候先假定某種東西是熟知了的,因而就這樣地不管它了。”間離的過程,就是人為地與熟知的東西疏遠的過程。這樣一來,從表面上看,這些人或事突然變得非同一般,令人吃驚和費解,自然就會引人深思,並最終獲得全新的認識。所似“陌生化的反映是這樣一種反映:它能使人認識對象,但同是又使它產生陌生之感。”布萊希特在《論實驗戲劇》中還做過這樣的闡釋:“什麼是陌生化?對一個事件或一個人物進行陌生化,首先很簡單,把事件或人物那些不言自明的,為人熟知的和一目了然的東西剝去,使人對之產生驚訝和好奇心。……由此看來,陌生化就是歷史化,亦即說,把這些事件和人物作為歷史的、暫時的去表現。”所以,我們在對葉強在圖像素材的使用上,不能將之視為簡單的“挪用”或“無厘頭”,而是在他自己的知識背景上“歷史”理性地思考的結果。

但是,這種理性思考的結果並沒有導致他的作品成為純粹的理性繪畫。相反,在他的作品中,我們可以感受到一種強烈的夢幻氣質。在西方的文學傳統中,這種“夢幻氣質”自古希臘的史詩文學、中世紀的騎士文學、近代的浪漫主義文學,直至現代主義文學,是以一種跳躍式的間斷方式延續著這種傳統的。在這種傳統中,景物、景象都是可以帶著強烈的精神暗示性。而在這種跳躍式的間隔中間,則是以西方的另一個傳統——理性主義文學來作為補充。西方的這兩大傳統之間不斷糾纏,此消彼長的過程,在東方世界中則不存在。具體到中國的文人畫傳統,無不是在所描繪的對象的物質屬性基礎上,強調它們的情緒暗示和精神象徵的作用。這種想像的無拘無束、自由自在,甚至可以打破能指的束縛,到達一種所指的自由狀態。基於這樣的一種精神狀態,葉強不僅在他的作品中可以“上下五千年,縱橫九千里”地隨意調度他的圖像素材,而且,與之相適應的是在繪畫技巧上的無拘無束、自由自在。可以形成對比的,是他在抽象繪畫的階段。在那個階段中,他似乎還在猶豫不決哪種技巧方式更適合自己。而在“後風景系列”作品中,特別是在近兩年的作品中,古今中外的各種繪畫技法於他而言,似乎是信手拈來。對於一個受過繪畫“童子功”訓練,並且在附中、大學、研究生的漫長學習過程中,遍習過各種繪畫形式、技法的人來說,這種從“有法”到“無法”的過程,確實是一個並不輕鬆的經歷。他自己也說到:“而我卻一直徘徊於各種技藝所傳達的視覺效果,迷戀於不同語言的形式刺激。左顧右盼,不知所措,迷茫的一塌糊塗。便只有亂畫起來,能給我帶來視覺快感的,都畫吧,至少手上和心裡過癮了。”、“偶見一幅顏真卿晚年的書法作品,時而行草,行雲流水,時而正楷,落地有聲,完全不受字型形式的束縛,他老人家這是‘無法’的自由境界吧。”而這種“無法”,是一種“有法”的無法。“有法”,是的遵從表達的需要;“無法”則是不拘泥於一種表現形式、一種繪畫表現技法的限制。

這種不拘一格、亦中亦西的表現方式,一方面可以追溯到倪瓚在《答張藻仲書》中寫道:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”的文人畫傳統;另一方面,我們也可以將他的這種繪畫語言的雜多、並置視為一種“語言的反諷”。什麼是“反諷”?反諷,是一種通過濫用語詞來顯示內在的裂變、荒唐和困局的後現代修辭策略,其基本樣式是在表面上用肯定的言辭含而不露地表示深層的否定意圖。“後現代主義喚起了對歷史的關注”。按照利奧塔、詹姆遜、哈桑等人的描述,後現代意味著宏大歷史話語的合法性受到了普遍的懷疑、經驗深度的彌平導致意義的隱蝕、形上學的追尋下降到充滿悖論的反諷。在以“總體性”為標榜的的單數歷史被質疑之後,建構“元歷史”的衝動成為妄想。當在一個只有拼湊模仿、欣喜若狂和自我毀滅的“景觀社會”中,歷史也必須遭遇淡滅的命運。歷史客觀性問題是後現代歷史哲學中的核心問題。後現代歷史哲學從語言的角度解構和顛覆傳統歷史學的客觀性概念,將歷史客觀性問題轉化成了一個語言哲學的問題。那么在葉強的這種對於繪畫語言的“並置”、“反諷”的過程中,我們發現他並不僅僅是顛覆了傳統繪畫歷史的概念,而是深深質疑繪畫歷史所同步傳遞出來的人類的文化史→文明史。

按照現代主義線性、遞進的歷史邏輯關係,人類的文明史是一個不斷進步的歷史。而每一種文明類型所存在的合理性基礎都是如葉強的一幅作品名稱所揭示的那樣——“都為你好”!這種文明內部自以為是的偏執的排他性,導致了在不同的歷史階段,不同的、占主導地位的文明總是懷著按照自己的模式建立單一文明的衝動發起了一次次的戰爭。人類的戰爭史也從古代的爭得生活、生產資源的“資源戰爭”,到近代的以宗主歸屬為目的的“尊嚴戰爭”,再到現代的以文明拯救為標榜的“文明戰爭”。美國政治學家薩繆爾·亨廷頓在《文明的衝突與世界秩序的重建》一書中提出“文明衝突”:在冷戰後的世界,文化和宗教的差異而非意識形態的分歧將導致世界幾大文明之間的競爭和衝突。基於這樣的認識,我們甚至可以拋開形象的表象,而將葉強的作品視作為一種人類的文明衝突的寓言。所以說,葉強的作品並不是一味的圖像學意義上的學究式考據,它們的現實意義也正是體現這個地方。

最後,邏輯的幻想性、主題的哲理性、圖式的荒誕性、語言的反覆性,構成了葉強近期作品基本風格特徵。基於在上文中的分析,在他的作品中所體現出來的與眾不同的精神品質與價值關懷,猶如在歷史的黑暗中所閃現出來的人性的光芒,使他的作品具備著一種深深的人文價值感,猶如在歷史的深處曾經閃動著性靈之光的文人畫傳統的精神的延續。

2009年6月26日於北京通州