解釋

隨著人們對飛行速度的進一步要求,單純模仿鳥類的行為就顯得力不從心了,要知道哪怕是飛行速度最快的雨燕,也不會超過100m/s,而那時的戰鬥機面臨的是340m/s聲速的障礙。上一節我們知道,當飛機表面局部氣流速度達到聲速時會產生激波,那么我們能不能採用被動的方式來延遲激波的產生?人們想到了一個好方法,後掠翼也應運而生。

套用

臨界馬赫數

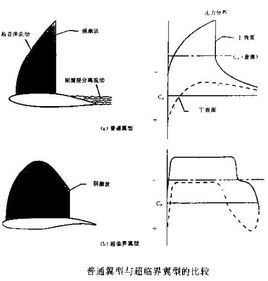

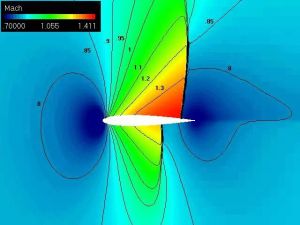

臨界馬赫數由於有效速度Vn低於V∞,因而與平直機翼相比,只有在更高的飛行速度情況下才會出現激波(即提高了臨界馬赫數Macr),從而推遲了機翼面上激波的產生。接下來的視頻會更清楚地作出解釋。

同時,由於有效速度減小,和平直翼相比,在同樣的飛行速度下,後掠機翼獲得的升力也會減小,並且後掠角越大,升力的損失也就越大。這一切使得飛機在起飛,著陸,空速限制等指標上都不理想。