簡介

腎單位

腎單位腎單位包

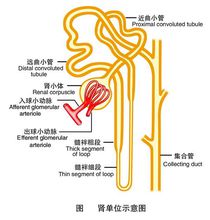

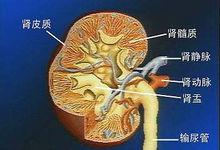

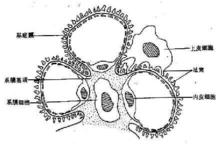

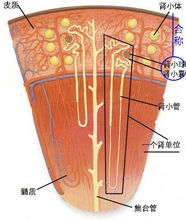

括腎小囊、腎小球和腎小管。腎小球是由毛細血管網組成的,其血管壁的內皮細胞與基底膜、腎小囊上皮細胞一起構成腎小球濾過膜,對流經腎小球的血漿起濾過作用。腎小球外有稱為腎小囊的包囊,囊腔與腎小管相通。腎小管分三段:近球(端)小管、髓袢細段、遠球(端)小管。腎單位各部存在於腎皮質、髓質中的一定部位。機體尿的生成依賴於腎小體、腎小管和集合管的協同活動。腎小球恰似一個越濾器,流經腎小球的血液成分除血細胞和大分子蛋白質外均被濾入腎小囊內,形成原尿。成人一晝夜兩腎可產生原尿180升(125毫升/分)。原尿經過腎小管與集合管的選擇性重吸收,大約99%的水分以及一些對機體有用的物質如鈉、鉀、葡萄糖等重新回到血液中,只有1%的水分和多餘的無機鹽成為終尿而被排出體外。同時,腎小管與集合管還通過分泌、排泄活動,將體內產生的代謝廢物由血液清除到終尿中。正常人每晝夜排出尿液(終尿)1~2升。

生理意義

腎單位

腎單位根據腎小體在皮質中深淺位置不同,可將腎單位分為淺表腎單位和髓旁腎單位兩種。淺表腎單位

(super facial nephron

)又稱皮質腎單位(cortical nephron

),其腎小體位於皮質淺部,腎小體體積較小,髓袢和細段均較短,淺表腎單位數量多,約占腎單位總數的85%。髓旁腎單位數量較少,約占腎單位總數的15%,腎小體體積較大。髓袢和細段均較長,對尿液濃縮具有重要的生理意義。

人體所有靜脈和動脈之間都由毛細血管連線,唯獨腎小球中的出球小動脈和進球小動脈沒有毛細血管連線。

人類每側腎臟約有100~150萬個腎單位。但實際上只要1/3數量的腎單位即可滿足正常排泄功能之需,故可認為腎臟尚有2/3的機能儲備,這是進行一側腎臟移植的基礎。急性腎小球腎炎時,因腎小球毛細血管管腔堵塞,濾過功能降低,導致少尿以至無尿。若腎小管和集合管對水重吸收障礙(如抗利尿激素分泌減少時),會出現尿崩症,尿量每天可達10升以上。雖然眾多的腎單位具有很強的代償機能,但是如果腎臟疾患使殘存的功能性腎單位數量下降到30%以下時,終將發生腎功能衰竭;降到10~20%以下時,生命危在旦夕。

組成簡介

腎

腎每個腎單位包括腎小體和腎小管兩部分。根據腎小體在皮質內的位置,又分為表淺腎單位和髓旁腎單位。表淺腎單位髓袢短,僅達髓質外帶;髓旁腎單位的髓袢長,可伸達乳頭。從數量上看,前者為後者的7倍。

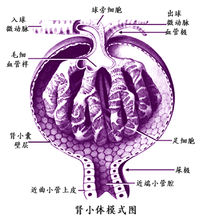

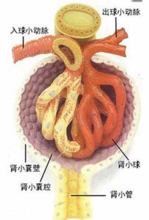

(1)腎小體:似球形,由血管球和腎小囊組成。位於皮質內,每個腎小體有二極,微動脈入的一端稱血管極,與腎小管相連的一端為尿極。是由進球小動脈分出的數十條毛細血管彎曲盤繞而成的血管球。這些毛細血管在出腎小體前再匯合成一個出球小動脈。腎小囊是腎小管盲端的膨大部,凹陷成雙層球狀囊,囊壁分內、外兩層,內層細胞緊貼血管球的毛細血管外面,外層細胞與腎小管相連線。

腎小囊:是腎小體起始部膨大並凹陷而成的雙層杯狀囊。外層稱壁層,內層稱髒層,兩層間的腔隙稱為腎小囊腔。壁層為單層扁平上皮,在尿極處與近端小管相連。髒層為多突狀的足細胞組成,緊包在血管球毛細血管外面。內皮細胞與足細胞之間有基膜。

腎小球:腎小球是細小動脈伸進球囊後,分支成5-8個毛細血管小葉而構成。進進球囊的小動脈稱進球小動脈,經各級分支最後形成盤曲的袢狀毛細血管網,稱毛細血管袢。各小葉的毛細血管集合匯成1根出球小動脈,從血管極離開腎小球。

(2)腎小管:起於腎小囊,全長約50~55毫米,依次分為近端小管、細段和遠端小管。近端小管和遠端小管又都分為曲部和直部。近端小管直部、細段和遠端小管直部構成“U”形髓袢,依其走行方向分為降支和升支,降支可伸入髓質,升支從髓質又進入皮質,與遠端小管曲部相連,腎小管壁為單層立方上皮。腎小管除輸送原尿外,還有重吸收、分泌及排泄功能,對尿的生成和濃縮起重要作用。

生物指導:若化驗單檢查出尿液中有血液,很有可能是腎小球出了問題;若尿液中出現蛋白質這樣的大分子化合物,則是腎小囊出了問題。

腎小球將血液過濾到腎小囊中,這是原尿。被稱作腎小球的濾過作用。接著注入腎小管,將原尿中的有機物質重吸收到身體裡。稱作腎小管的重吸收作用。

腎小體

綜述

腎小體(renal corpuscle

)似球形,直徑約200μm,由腎小囊和血管球組成。腎小體有兩端或謂兩極,微動脈出入的一端稱血管極,另一端在血管極的對側,腎小囊與近端小管相連線稱尿極。

血管球

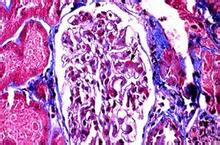

腎小體

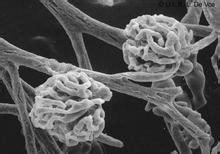

腎小體血管球(glomerulus

):血管球(一團蟠曲的動脈性毛細血管球)是位於腎小囊內的一團蟋曲的毛細血管,由進球小動脈從血管極處入腎小囊內,先分成4—5支,每支再支形成許多相互吻合的毛細血管袢,繼而再匯合成一條出球小動脈,從血管極處離開腎小體。電鏡下,血管球毛細血管為有孔型,孔上大多無隔膜,有利於濾過功能。每個血管袢之間在有血管系膜支持,毛細血管繼而又

匯成一條出球微動脈,從血管極處離開腎小囊。因此,血管球是一種動脈性毛細血管網。由於進球微動脈管徑較出球微動脈粗,故血管球內的血壓較一般毛細血管的高,當血液流經血管球時大量水和小分子物質易於濾出管壁而入腎小囊內。電鏡下,血管球毛細血管為有孔型。孔徑50~100nm,有利於濾過功能。在內皮細胞的腔面復有一層帶負電荷的富含唾液酸的糖蛋白(細胞衣),對血液中的物質有選擇性通透作用。內皮外面大都有基膜,但在面向血管系膜一側的內皮則無基膜,此處的內皮細胞與系膜直接接觸。

腎單位

腎單位腎小球毛細血管的結構也較其它部位的毛細血管複雜,由內皮細胞、基底膜和上皮細胞組成,稱為濾過膜。

血管系膜

血管系膜,(mesangium

)又稱球內系膜(intraglomerular mesangium

),位於血管球毛細血管之間,鄰接毛細血管內皮或基膜,主要由系膜細胞和系膜基質組成。系膜細胞(mesangial cell

)形態不規則,細胞突起可伸至內皮與基膜之間,或經內皮細胞之間伸入毛細血管腔內,細胞核較小,染色較深,胞質內有較發達的粗面內質網、高爾基複合體、溶酶體和吞噬泡等,有時還可見有少量分泌顆粒;胞體和突起內有微管、微絲和中間絲。大多認為系膜細胞來源於平滑肌細胞。系膜細胞能合成基膜和系膜基質的成分,還可吞噬和降解沉積在基膜上的免疫複合物,以維持基膜的通透性。並參與基膜的更新和修復。細胞的收縮活動可調節毛細血管的管徑以影響血管球內血流量。系膜細胞還可分泌腎素和酶等生物活性物質,可能與血管球內血流量的局部調節有關。正常情況下的系膜細胞更新緩慢,但在病理情況下(如腎炎時),細胞增生活躍,吞噬和清除作用也增強。系膜基質填充在系細胞之間,在血管球內起支持和通透作用。血管系膜內還可少量巨噬細胞。

血管球基膜

血管球基膜(The glomerular basement membrane

):血管球基膜較厚(成人的基膜厚約330nm),位於足細胞次級突起與毛細血管內皮細胞之間或足細胞次級突起與血管系膜之間,光鏡下基膜為均質狀,PAS反應陽性。電鏡下可見基膜分三層,中層較厚而緻密,內、外層較薄而稀疏。基膜內主要含有Ⅳ型膠原蛋白、蛋白多糖和層粘連蛋白(laminin

),形成以Ⅳ型膠原蛋白為骨架的分子篩,骨架上附有的糖胺多糖是以帶負電荷的硫酸肝素為主,故基膜對濾液中的大分子物質有選擇性通透作用。

腎小體類似一個濾過器,以濾過方式形成濾液。當血液流經血管球毛細血管時,管內血壓較高,血漿內部分物質經有孔內皮、基膜和足細胞裂孔膜濾入腎小囊腔。這三層結構稱為濾過膜(filtration membrane

),或稱濾過屏障(filtration barrier

)。濾入腎小囊腔的濾液稱原尿,原尿除不含大分子的蛋白質外,其成分與血漿相似。濾過膜的三層結構分別對血漿成分具有選擇性通透作用。

一般情況下,分子量7萬以下的物質可通過濾過膜,如葡萄糖、多肽、尿素、電解質和水等;而大分子物質則不能通過或被選擇性通透,這取決於被通透物質的大小、電荷性質和分子形狀等因素。如分子量為69kD的白蛋白可少量濾過,而分子量在150~200kD的免疫球蛋白阻滯在基膜內而不能通過。毛細血管內皮表面和足細胞表面均含有帶負電荷的唾液酸糖蛋白,基膜內還有帶負電荷的硫酸肝素。這些負電荷的成分可排斥血漿內帶負電荷的物質通過濾過膜,這對防止血漿蛋白質濾出具有重要的生理意義。一些腎病患者的腎濾過膜內這些帶負電荷糖蛋白的喪失,可能是導致蛋白尿的原因之一。另外,被通透物質的分子形狀也可影響它的通透性,如橢圓形的蛋白分子比球形的蛋白分子易通過濾過膜,此乃因前者有可能以其較小的半徑處通過濾過膜孔隙。

在成人,一晝夜兩腎可形成原尿約180L(每分鐘125ml)。若濾過膜受損害,則血漿大分子蛋白質甚至血細胞均可通過濾過膜漏出,出現蛋白尿或血尿。當系膜細胞清除了基膜內沉積物,內皮細胞和足細胞再建新的基膜後,濾過膜功能又可恢復。

腎小囊

腎小囊

腎小囊腎小囊(renalcapsule)又稱Bowman囊,是腎小管起始部膨大凹陷而成的雙層囊,似杯狀,囊內有血管球。腎小囊外層(或稱腎小囊壁層)為單層扁平上皮,在腎小體的尿極處與近端小管上皮相連續,在血管極處反折為腎小囊內層(或稱腎小囊髒層),兩層上皮之間的狹窄腔隙稱腎小囊腔,與近曲小管腔相通。內層細有胞形態特殊,有許多大小不等的突起,稱為足細胞(podocyte)。足細胞體積較大,胞體凸向腎小囊腔,核染色較淺,胞質內有豐富的細胞器,在掃描電鏡下,可見從胞體伸出幾個大的初級突起,繼而再分成許多指狀的次級突起,相鄰的次級突起相互穿插成指狀相嵌,形成柵欄狀,緊貼在毛細血管基膜外面。突起之間有直徑約25nm的裂隙,稱裂孔(slitpore),孔上復蓋一層厚4-6nm的裂孔膜(slitmembrane)。突起內含較多微絲,微絲收縮可使突起活動而改變裂孔的寬度。足細胞表面也復有一層富含唾液酸的糖蛋白。

在正常情況下,腎小囊內壓是比較穩定的。腎盂或輸尿管結石、腫瘤壓迫或其他原因引起的輸尿管阻塞,都可使腎盂內壓顯著升高。此時囊內壓也將升主,致使有效濾過壓降低,腎小球濾過率因此而減少。有些藥物如果濃度太高,可在腎小管液的酸性班幹部析出結晶;某些疾病時溶血過多,血紅蛋白過可堵塞腎小管,這些情況也會導致囊內壓升高而影響腎小球濾過。

腎小球旁器

腎小球旁器由球旁細胞,緻密斑和球外系膜細胞組成。球旁細胞是由近腎小球處進球及出球小動脈管壁中層平滑肌細胞分化而成的上皮樣細胞。細胞內有分泌顆粒可分泌腎素。此外,還有一種小顆粒內含“紅細胞生成酶”。緻密斑是位於出進球小動脈之間的一段近曲腎小管靠血管極一側的上皮細胞,為呈緊密排列的高而狹的柱狀細胞,形成一橢園形盤狀隆起。緻密斑處無基膜可與球旁細胞及球外系膜細胞直接接觸。緻密斑是化學感受器,能感知腎小管中鈉離子濃度和變化,並將這一信息傳遞給球旁細胞。球外系膜細胞:球外系膜亦稱Lacis細胞,Goomraghtigh細胞及極墊細胞,位於出進球動脈及緻密斑之間的三角部位,與球內系膜細胞相連,功能不明確,在一定條件下可轉化為球旁細胞。

腎間質

腎間質是指腎實質內小管間或血管與血管間少量結締組織,含有網狀纖維、膠原纖維、基質和細胞。在髓質間質內有間質細胞。間質細胞可產生前列腺素,也可產生促紅細胞生成因子,具有吞噬功能,收縮功能並可形成間質基質。

腎小管

綜述

腎小管(renaltubule)是由單層上皮細胞圍成的小管,上皮外方為基膜及少量結締組織。腎小管分為近端小管、細段和遠端小管三部分,近端小管與腎小囊相連,遠端小管連線集合小管。腎小管有重吸收原尿中的某些成分和排泌等作用。

近端小管

近端小管(proximaltubule):是腎小管中最長最粗的一段,管徑50~60μm,長約14mm,,約占腎小管總長的一半。近端小管分曲部和直部兩段。

腎小管

腎小管近端小管曲部:簡稱近曲小管(proximalconvolutedtubule),位於皮質內,起於腎小體尿極,迂曲蟠行於腎小體附近。生理情況下,原尿不斷進入近曲小管內,故管腔呈擴

張狀態,若因血流受阻等病變而致原尿生成減少時,管腔縮小甚至閉合。曲部管壁上皮細胞為立方形或錐體形,胞體較大,細胞分界不清,胞質嗜酸性,胞核呈球形,位於近基部。上皮細胞腔面有緊密排列的刷狀緣,細胞基部有縱紋。電鏡下可見刷狀緣由大量密集而排列整齊的微絨毛組成,每μm2約有150根,使細胞游離面的表面積大為擴大(兩腎近曲小管表面積總計可達50~60m2)。刷狀緣處有豐富的鹼性磷酸酶和ATP酶等,此酶與細胞的重吸收功能有關。微絨毛基部之間細胞膜內陷形成頂小管和頂小泡,若從血管內注入示蹤物――辣根過氧化酶,可迅速濾入原尿,繼而出現在近端小管上皮細胞的頂小管和頂小泡內,這提示小管上皮細胞可以胞飲方式重吸收原尿內的蛋白質等較大分子物質。上皮細胞的側面有許多側突,相鄰細胞的側突相互嵌合,或伸入相鄰細胞質膜內褶的空隙內,兩者構成廣泛的彎曲複雜的細胞間迷路,故光鏡下細胞分界不清。細胞基部胞膜內陷成發達的質膜內褶,內褶之間有許多縱向排列的桿狀線粒體,形成光鏡下的縱紋,側突和質膜內褶使細胞側面及基面與間質之間的物質交換面積增大。在細胞基部的質膜上有豐富的Na+、K+、ATP酶(鈉泵),可將細胞內鈉離子泵入細胞間質。近端小管直部:是曲部的延續,直行於髓放線和錐體內,其結構與曲部基本相似,但上皮細胞較矮,微絨毛、側突和質膜內褶等不如曲部發達。

近端小管的上述結構特點使其具有良好的吸收功能,它是原尿重吸收的主要場所,原尿中幾乎全部葡萄糖、胺基酸和蛋白質以及大部分水、離子和尿素等均在此重吸收。此外,近端小管還向腔內分泌氫離子、氨、肌酐和馬尿酸等,還能轉運和排出血液中的酚紅和青黴素等藥物。臨床利用馬尿酸或酚紅排泄試驗,來檢測近端小管的功能狀態。

細段

細段(thinsegment):又稱“髓袢細段“,

位於髓放線和腎錐體內。淺表腎單位的細段較短,主要位於髓袢降支,髓旁腎單位細段長,由降支再返折上行,又參與構成升支。細段管徑細,直徑10~15μm,管壁為單層扁平上皮,細胞含核部分突向管腔,胞質著色較淺,無刷狀緣。電鏡下,上皮細胞游離面有少量短微絨毛,基底面有少量內褶。細段上皮甚薄,有利水和離子通透。

遠端小管

遠端小管(distaltubule):包括遠端小管直部和曲部。

管腔較大而規則,管壁上皮細胞呈立方形,細胞體積較近端小管的小,著色淺,細胞分界較清楚,核位於中央,游離面無刷狀緣,基部縱紋較明顯。其曲部又稱近曲小管,位於皮質迷路內,於腎小體附近高度蟠曲。電鏡下,其腔面有大量密集規則排列的微絨毛,即光鏡下的刷狀緣,細胞側面除有連線複合體外,還有許多側突,相鄰細胞從側突相互交錯,故使細胞界限不清。細胞基底部有發達的質膜內褶,內褶之間的胞質內有大量縱行排列的基底縱紋,近曲小管的微絨毛。側突和質膜內褶等結構與其功能密切相關。近端小管的功能主要是重吸收。

遠端小管直部:經錐體和髓放線上行至皮質,是髓袢升支的重要組成部分。管徑約30μm,長約9mm.電鏡下,細胞表面有少量短而小的微絨毛,基部質膜內褶發達,長的內褶可伸達細胞頂部,質膜的內褶間的線粒體細長,基部質膜上有豐富的Na+、K+-ATP酶,能主動向間質轉運Na+,細胞膜還可能有一種呈凝狀不通透水的酸性糖蛋白,致使水不能通過,因此造成從腎錐體底至腎乳頭的間質內的滲透壓逐步增高,有利於集合小系對水的重吸收。

遠端小管曲部:簡稱遠曲小管(distalconvolutedtubule)位於皮質內,直徑35~45μm,長4.6~5.2mm,其超微結構與直部相似,但質膜內褶和線粒體不如直部發達。遠曲小管是離子交換的重要部位,細胞有吸收水、Na+和排出K+、H+、NH3等作用,對維持體液的酸鹼平衡起重要作用。腎上腺皮質分泌的醛固酮能促進此段重吸收Na+,排出K+,垂體後葉抗利尿激素能促進此段對水的重吸收,使尿液濃縮,尿量減少。

近端與遠端區別

(一)近端小管 在近端小管前半段重吸收的關鍵動力是上皮細胞基側膜上的鈉泵。由於鈉泵的作用,Na+被泵出至細胞間隙,使細胞內Na+濃度降低、細胞內帶負電位。小管液中的Na+則順電化學梯度進入腎小管壁上皮細胞被重吸收。當小管液流經近端小管後半段時,Cl-通過細胞旁路(即緊密連線)而被動重吸收。由於Cl-被動重吸收是生電性的,使小管液中正離子相對較多,管腔內帶正電,管腔外帶負電,在電位差推動下,Na+順電位梯度通過細胞旁路而被動重吸收。因此,在近端小管的後半段NaCl的重吸收都是被動的。 可見,近端小管對NaCl的重吸收包括前半段的跨細胞途徑的主動重吸收和後半段經細胞旁路的被動重吸收過程,前者約占NaCl重吸收的2/3,後者占1/3。水的重吸收是被動的,伴隨Na+、HC03-、葡萄糖和Cl-等物質的重吸收在滲透壓的作用下,進入細胞間隙和毛細血管。

(二)遠端小管和集合管 遠端小管和集合管對NaCl和水的重吸收可根據機體的水、鹽平衡狀況進行調節,水的重吸收占水重吸收量的20%~30%,主要受抗利尿激素調節,而Na+和K+的轉運主要受醛固酮調節。在遠端小管後段和集合管里含有兩類細胞,即主細胞和閏細胞。主細胞重吸收Na+和水,分泌K+。小管液中Na+順電化梯度通過管腔膜上的Na+通道進入細胞,然後由鈉泵泵至細胞間液而被重吸收。閏細胞則主要分泌H+。

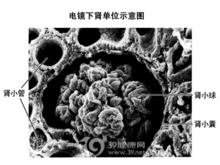

電鏡下結構圖

腎單位

腎單位 腎單位

腎單位 腎單位

腎單位腎由100多萬個腎單位組成,每個腎單位由腎小體和腎小管兩部分組成。腎小體又由腎小球和腎小囊組成。

模型製作

一、設計意圖

學習時,腎小球的濾過作用是尿的形成與排除中的重點與難點,要突破腎小球的濾過作用這一難點,就要先知道腎單位的構成,所謂知其然,先要知其所以然。

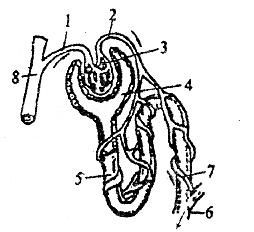

二、製作材料:毛線、氣球

三、製作過程:

1.如圖取約1米左右的紅色毛線,中間團成團狀,兩頭分出,作為腎小球毛細血管網。

2.取一紅色氣球,頂端使其向內凹陷,出現一個雙層的漏斗樣的結構,作為腎小囊和腎小管部分的結構。

模型圖示

模型圖示3.將紅色的毛線團塞入氣球的凹陷處,這樣一個腎單位模型就做好了。需要注意的是,作為出球小動脈的毛線應該細一些,這是與腎小球處進行充分的濾過作用相適應的。

說明:在腎單位中,作為腎小囊的這一結構,有人用細鐵絲,彎成這樣的形狀;然後又用漏斗來代替,總感覺有一些牽強。後來用氣球來向內凹陷來演示,很形象,使學生很容易理解。材料也非常容易獲得,便於製作和演示。另外,將出球小動脈的一端延伸,纏繞腎小管部分,就可以將尿的形成過程全部進行演示,對學生學習這部分知識起到了很好的輔助作用。