簡介

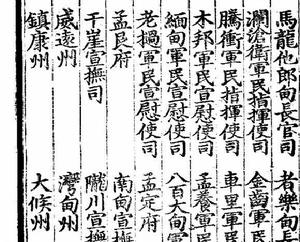

明代《大明一統志》中記載的緬甸宣慰司

明代《大明一統志》中記載的緬甸宣慰司緬甸軍民宣慰使司,明代地方行政機構,為明朝在雲南邊境所設的”三宣六慰“之一,明成祖時設立。明洪武二十七年(1394)曾置緬中宣慰司,直屬布政司,尋廢;《萬曆野獲編·卷四·緬甸盛衰始末》:“永樂元年(1403年),緬甸頭目那羅答,遣使郎尋蹇來朝貢方物,以木邦孟養阻遏貢道為辭,上優詔答之,為開立緬甸宣慰司, 以羅塔為宣慰使。”其轄地“東至木邦宣慰使司界,南至南海,西至戛里界,北至隴川宣撫司界。自司治東北至布政司三十八程,轉達於京師”(《讀史方輿紀要》)。宣德五年(1430年),緬甸宣慰莽得刺貢方物,自是始以莽為姓。

明朝全盛時的雲南土司

明朝全盛時的雲南土司明世宗嘉靖初年,緬甸宣慰司由莽紀歲(即瑞難喬信)擔任宣慰使,駐阿瓦城(今曼德勒附近)。嘉靖五年(1526年),孟養夷酋思倫攻緬甸,破阿瓦城,虜其宣慰莽紀歲,殺掠無算,遂與木邦酋罕列瓜分其地。詔遣永昌府知府嚴時泰往諭之,不聽,紀歲竟為孟養及孟密土酋思真所殺。孟養土司思倫殺了莽紀歲,並於次年立自己的兒子思洪法為阿瓦城王,又與思真、罕列分割緬甸宣慰司轄地,阿瓦王朝名存實亡。紀歲幼子莽瑞體為避難逃往東吁。東吁原為底兀刺宣慰司的司署所在地,底兀刺宣慰司,1424年(明永樂二十二年)始設,在今緬甸錫唐河流域。據《明實錄》記載,底兀刺土司曾在1425年(明仁宗洪熙元年)和1430年(明宣宗宣德五年)兩次派人入貢。 但是東吁此後仍然處於緬甸軍民宣慰使司統治之下,古今中央政府皆是通過管理地方中心城市重要區域已達到統治地方其他區域的政策,理論上也是緬甸宣慰司三宣六慰的一部分,直到莽瑞體的養父、緬族首領明吉瑜統治時期(1486-1531)才宣布脫離阿瓦獨立,為建立一個獨立的緬族王朝奠定了基礎。撣族統治阿瓦後,緬族不堪忍受其壓迫,紛紛移居東吁。莽紀歲妻系東吁王族之女,故莽瑞體相當於逃到外婆家避難。《明史》稱“莽紀歲有子瑞體,少奔匿洞吾(地名,譯為東吁)母家,其酋養為己子。既長,有其地。”1531年,年僅15歲的莽瑞體(緬名德林瑞體)在東吁繼位,從此緬甸歷史上最強盛的王朝創建,史稱東吁王朝。1550年莽瑞體去世,莽瑞體乳母之子並妹夫莽應龍(“國王的長兄”之意,一說莽應龍是瑞體同母異父的兄弟)即位,於1555年(明嘉靖三十四年)率軍攻占阿瓦,滅阿瓦王朝,接著莽應龍拒絕了明朝招撫,繼續北上攻打明朝管轄下的木邦、蠻莫、孟養、孟密、車裡諸土邦 ,這表明緬甸統治者已不再將明朝看成是自己的上司,緬甸徹底成為獨立國家並轉而侵占中國領土。至萬曆三十四年(1606年)“六慰”中除車裡於萬曆十三年(1585)重新歸附外都已為緬甸所有,明朝僅保住了“三宣”。

內容

金字紅牌是由明朝中前期,在雲南外邊政區實行信符與金字紅牌制度,在邊疆管理、護國捍邊、調停和處置編內內部矛盾方面發揮十分重要和積極的作用。但是,明末,明朝統治者逐漸放鬆了這一制度的執行,乃至基本放棄信符與金字紅牌制度在西南邊疆的貫徹。如前節所論,萬曆元年,明朝最後一次向雲南外邊政區頒賜金字紅牌、勘合和信符,其後再也沒有按規定,凡朝廷改元必定頒賜金字紅牌和信符的記載,這等於明朝統治者放棄這一邊疆管理制度。與此同時,北方滿州勢力興起,明朝危在旦夕,自顧不暇,對西南邊疆的經營和管理逐漸鬆懈。然而,自16世紀開始,東南亞地區的地緣政治發生的重大轉變,一是葡萄牙殖民勢力開始進入東南亞地區,從緬甸南部沿海地區進入,伺機尋求同盟力量,北上擴大勢力範圍的殖民活動;二是緬甸與木邦、孟養長期爭鬥失利,受木邦和孟養的壓迫,“嘉靖初,孟養頭目思倫糾木邦宜慰罕烈,發兵象擊緬甸,大破之,擄其宣慰莽紀歲並其妻子,殺掠無算,遂瓜分其地。時有資金牌信符乾戶曹義,亦為所殺”②,明朝以金字紅牌調停無效,於是“緬甸宣慰莽紀歲幼子,昔避孟養、木邦之難,久寓占城暹羅。今欲至中國見天皇帝,求復官職。士寧止之,不聽”⑧,而明朝置之不理,導致緬甸宣慰幼子莽紀(又稱莽瑞體)逃到今緬甸南部的洞吾(今稱東吁)自立為王,明朝金字紅牌和信符制度開始崩壞,自明太祖朱元璋以來長期六慰相互爭地構怨,但金字紅牌制度的外邊區管控和制約作用削弱,明朝為此設定永昌同知,“專事撫夷”。與此同時,緬甸受木邦欺凌,緬甸莽瑞體興起,希望明朝承認,授予職官,明朝疏忽怠慢,激起緬甸的不滿,導致緬甸獨立。“嘉靖二十三年,有馬革大部落號得楞子者,其酋名排來,兄弟爭國構兵,瑞體為之和釋,兄弟感之,因奉瑞體為長”①並且在葡萄牙的支持下大肆侵擾明朝外邊政區司三宣六慰地區。可見,嘉靖中期由於明朝金字紅牌制度破壞,對緬甸處置不當,促使緬甸脫離明朝,莽瑞體稱王,自立政權,勢力擴大,開始與明朝為敵。

面對緬甸的侵擾,明朝的金字紅牌制度破壞情況下,明朝後期對於緬甸的興起,無法採取政治調解方式解決問題,緬甸一度攻打到雲南的騰衝、施甸、風慶地區,威脅永昌府,明朝不得不從內地調重兵,設定姚關、騰永兩個大營,雖然明朝軍隊在劉挺的指揮下擊退了進犯的莽瑞體軍隊,明朝在外邊政區的重要軍事戰略隘口進行邊防軍事部署,建立八關和勐卯屯田,形成軍事邊防屏障。“(嘉靖)三十九年,總兵沐朝弼、巡撫游居敬上言瑞體侵軼鄰境,當預防內侵”,“滇始於蠻哈設兵,冬春防緬”②,雲南外邊政區的邊疆屏障作用幾乎喪失。

隆慶年間,由於明朝無力遏制緬甸興起和侵凌木邦等相鄰地區,雲南外邊政區紛紛向明朝請求依照永樂制度,頒賜金字紅牌,要求明朝派使者調停土地爭紛,制止緬甸的侵凌和擴張。“隆慶二年,木邦土舍罕拔遣使告襲職,有索賂者,以兵備遲疑對夷使歸報拔,拔怒,與弟罕章集兵截旅途,經年不令漢人通”③,西南邊疆局勢幾乎失控。然而金字紅牌制度在明後期不再受統治者重視,明朝沒有向外邊政區重新授予金字紅牌和紛爭調停,而是束手無策,處置失當。外邊政區一方面得不到明朝的強有力支持,另一方面在緬甸的威逼下,脆弱不堪。雲南外邊政區土司紛紛向明朝請求頒賜金字紅牌和信符,確立是明朝疆域,希望在金字紅牌制度下得到明朝的保護。嘉靖時,明朝曾派金齒衛乾戶曹義攜金字紅牌和信符往賜緬甸和其他外邊政區土司,希望調解糾紛,然而不幸被緬甸所殺“時有資金牌信符乾戶曹義,亦為所殺”①。其後明朝再也沒有向雲南外邊政區遣使頒賜金字紅牌和信符,雲南外邊政區土司得不到明朝的任何支持與保護,邊疆危機更加深重。

緬甸看到明朝並沒有出手拯救外邊政區,於是借鑑明朝的金字紅牌制度,採取拉攏周圍的土司頭領的做法。隆慶二年,木邦得不到明朝支持,在交通道路阻斷,人民缺鹽生活艱難的時刻,“後乏鹽,求於瑞體,瑞體饋海鹽五千登,益感緬甸而患中國,遂攜金寶象馬,詣瑞體致謝”②。木邦缺鹽,向緬甸莽瑞體求助,緬甸施與恩惠,木邦感念,與緬甸化敵為友,投靠緬甸,“瑞體見拔,歡甚,贈以寶帶、緬鐸、白象、姍錦、珍寶、香藥甚多,退兵護之出孤,遂約為父子”③。隨後其他土司紛紛效仿,“潞江安撫使線貴聞拔邀緬惠不貨,亦投瑞體”④,六宣慰中除車裡宣慰司雖然遭受緬甸侵擾,但依然堅定作為明朝的政區,其他木邦宣慰司、孟養宣慰司等投靠緬甸,八百大甸宣慰司、寮國宣慰司逐漸疏離明朝走向獨立。在這樣的情況下,明朝依然沒有採取切實措施維護五宣慰司的管控,任其疏離和脫離明朝。

然而,緬甸則步步進逼,甚至學習明朝的金字紅牌制度,派出使者,伸出援手,為這些弱小的外邊政區土司排憂解難,導致弱小的外邊政區在得不到明朝支持的情況下,紛紛倒向緬甸。萬曆三年,緬甸莽應里效仿明朝的金字紅牌和信符制度,“偽為錦囊象函,書貝葉緬文,稱‘西南金樓白象主莽噠喇弄王書報天皇帝,地方無事”’同樣賜予雲南邊地除車裡宣慰司外的其他宣慰司土司“贈以寶帶、緬鐸”①,儼然成為這些地區的君王,明朝仍然不聞不問,任緬甸侵占大片西南邊疆土地。故萬曆洞吾王朝侵擾時,邊地土司得不到明朝保護,持守兩端,反映出邊地土司國家認同搖擺性的邊疆特徵。在緬甸迅速強大,於是西南邊疆形勢逆轉,明朝由此喪失大片版圖疆域,故時人日“朝廷愛惜一張紙,打失(按:雲南方言,“打失”即“丟失”之意)地方二千里”②。

由此可見,明朝萬曆年間,緬甸擴展和侵擾滇西,邊疆土司紛紛向明朝求助,要求明朝重新賜予金字紅牌和誥印,要求明朝按照金字紅牌制度出兵或者徵調邊疆土兵進行保護。然而明朝對外邊政區的金字紅牌和信符制度已經破壞,邊地土司得不到明朝的保護,被迫屈服緬甸。緬甸則借鑑明朝制度.在拉攏邊地土司同時,授予投靠自己者緬鐸和貝葉符,承認其在自己的保護下的緬甸版圖,金字紅牌為國家認同的標誌。清末民國年間人,地處西南邊疆的騰衝志士對明朝外邊政區制度在明代後期丟失大片國土和失效,進行了深刻總結,說:“緬甸自元人設邦牙宣慰司於蒲甘城,置都元帥府,彼時版圖已人中國,明初置緬甸宣慰使司,並置古剌、底馬撒等宣慰使司,俱隸雲南都司。盡大金沙江內外,皆受朝命。清乾隆間,復封緬酋孟隕為緬甸王,每屆十年朝貢一次。顧中國自古視藩服之地,只取羈縻臣屬之義,無利土地之心;有征服之武功,無建設之政治。迨乎衰季,則並武功而無之。 ”③