作品內容

絲路山水地圖

絲路山水地圖繪製技巧

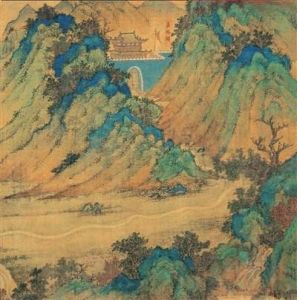

打開地圖我們可以看到,從嘉峪關到天方的數千公里山川道路均用大青綠山水技法繪製而成,圖中所有比較重要的城邑都畫成中國式的帶城門洞的四方城牆,城牆上有垛口,個別城邑畫有中國式的城門樓,如哈密城;城中還畫有象徵民居的房屋。一些重要的建築或地名,如撒馬爾罕城外的著名的天文觀測建築望星樓也畫成中式建築。

圖上山川秀美,林木蔥蘢,道路逶迤其間,將一個個都邑連線起來,每個都邑的上方或旁邊基本都標有漢文地名。《絲路山水地圖》的畫面中雖然沒有畫出反映各地風土人情的人物、動物形象,以之為母本的明代刻本《西域土地人物圖》和彩繪本《西域土地人物圖》,卻畫了很多的人物、動物形象,其中出現最多的是阿拉伯伊斯蘭教長袍裝束的人物形象,因為這個廣大的地區在15世紀中期已經基本伊斯蘭化。畫面中的人物或手牽駱駝,或背負行囊,或騎馬行走,或席地而坐,面前放著酒壺和酒杯;或在樹蔭之下乘涼;衣服則有紅、白、綠、赭等色,有的地方還畫有伊斯蘭風格的野地帳篷,有人物出入其中。相關的文字材料則證明當時的中國人對西域地區的風土人情有著相當透徹的了解。

絲路山水地圖

絲路山水地圖《絲路山水地圖》的繪畫藝術水平十分高超,其繪畫手法是明代中期盛行一時的青綠山水畫法。青綠山水畫法從唐代開始發展,至宋代達到高峰,到明代雖然已經是末流餘波,卻仍然在宮廷繪畫中占據主導地位。《蒙古山水地圖》主要用礦物顏料石青、石綠繪製,用大青綠畫法,著色濃郁,裝飾性強。因為使用礦物顏料,雖經歷數百年而色澤鮮艷奪目,幾乎不減當年。

作品賞析

蜿蜒兩萬公里的絲綢之路,是古人經濟文化交流的重要紐帶,延綿數千年的絲路歷史,是世界文明的輝煌詩篇。《絲路山水地圖》正是一把珍貴的鑰匙,它將有助於學者們更深入地研究歷史上的“絲綢之路”,並為未來“一帶一路”的發展提供難能可貴的參考與借鑑。

作品經歷

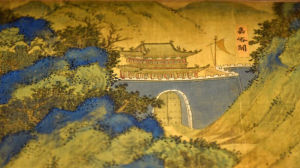

《蒙古山水地圖》卷首繪製的嘉峪關

《蒙古山水地圖》卷首繪製的嘉峪關2000年,該地圖由收藏家易蘇昊先生斥巨資購回國內。古書畫鑑定家、國家文物鑑定委員會主任傅熹年先生鑑定後,認為該地圖應當為明代中期以前的作品。之後,北京大學考古文博學院教授林梅村花費了8年時間專門研究此圖,基本弄清了該地圖的基本情況。研究表明,這幅氣勢恢弘的《蒙古山水地圖》約繪製於明朝嘉靖三年至嘉靖十八年(1524—1539)之間,是一幅屬於明朝宮廷的皇家地圖。該圖還是明代以西域為表現內容的各種地圖的母本,如嘉靖二十一年(1542)刻本《西域土地人物圖》(收入明代學者馬理等人纂修的《陝西通志》)和萬曆四十四年(1616)刻本《西域圖略》(收入明代無名氏所編纂的《陝西四鎮圖說》)、明代彩繪本《西域土地人物圖》等。從《西域土地人物圖》的相關記載來看,保存到今天的這幅《蒙古山水地圖》只是原圖的四分之三,地理範圍從嘉峪關到天方(沙烏地阿拉伯的麥加),共211個西域地名;其餘四分之一被人裁切,地理範圍從天方到魯迷(時為奧斯曼帝國首都,今土耳其伊斯坦堡),原圖長度當在40米左右。圖上所標註的地名均為方塊漢字,但絕大多數地名都不是漢語,而是突厥、蒙古、波斯、粟特、阿拉伯、希臘、亞美尼亞語地名,如果不熟悉西域地理,簡直不知所云。

收藏場館

故宮博物院2017年11月30日獲捐一幅極具珍貴歷史價值的文物——《絲路山水地圖》。該文物上世紀30年代左右曾流失日本,現由世茂集團董事局主席許榮茂出資1.3億元人民幣從私人收藏家手中收購,並將之無償捐贈給故宮博物院。