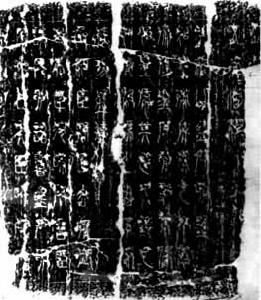

秦刻石

正文

秦始皇統一六國後巡行各地時,臣下歌頌其功德,鐫刻于山石之上的文字。據《史記·秦始皇本紀》載,有嶧山、泰山、琅琊台、之罘、東觀、碣石和會稽刻石七處(見彩圖)。其字型皆為小篆,傳為出自李斯之手。原石大都湮沒不存,琅琊台刻石現存北京中國歷史博物館,文辭已殘,僅存二世詔書一段;泰山刻石僅存數字;會稽刻石至少在南朝時尚存,《南史》中有記載。這7篇刻石文,有6篇見於《史記·秦始皇本紀》,嶧山刻石文《史記》不載,但有五代時南唐徐鉉的摹本傳世,《古文苑》亦載其文。其餘刻石文大多亦有摹拓本傳世,其中如會稽刻石摹本,文字尚有幾處與《史記》所載不同。 秦刻石

秦刻石秦刻石是《詩經》“雅”、“頌”歌功頌德傳統的延續,但在形式上較之頌詩更加注意形制的整齊,基本是四言韻文;語言上又缺乏“雅”詩的清麗雋永,而是刻板典重,重疊堆砌。除琅琊台刻石為雙句押韻外,其餘均為三句一韻,這是秦刻石的一個特點。這一特點,對後世文學作品有一定影響。象唐代岑參的《走馬川行》、元結的《大唐中興頌》等都為三句一韻。

秦刻石是最古的碑文,對後世的碑誌文也有一定的影響。