直拉法晶體生長

正文

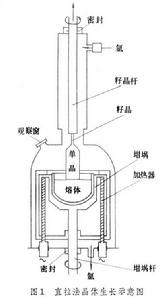

利用籽晶從熔體拉出單晶的方法。電子學和光學等現代技術所用的單晶,如矽(Si)、鍺(Ge)、砷化鎵(GaAs)、磷化鎵(GaP)、磷化銦(InP)、紅寶石、白寶石、釔鋁石榴石、尖晶石,以及某些鹼金屬和鹼土金屬的鹵化物等單晶都可以用直拉法生長 (圖1)。將原料裝在坩蝸內加熱熔化。將一個切成特定晶向的細單晶(稱為籽晶)的端部,浸入溶體並使其略有熔化。然後,控制溫度,緩慢地將籽晶垂直提升,拉出的液體固化為單晶。調節加熱功率就可以得到所需的單晶棒的直徑。 直拉法晶體生長

直拉法晶體生長直拉法晶體生長設備的爐體,一般由金屬(如不鏽鋼)製成。利用籽晶桿和坩堝桿分別夾持籽晶和支承坩堝,並能鏇轉和上下移動,坩堝一般用電阻或高頻感應加熱。製備半導體和金屬時,用石英、石墨和氮化硼等作為坩堝材料;而對於氧化物或鹼金屬、鹼土金屬的鹵化物,則用鉑、銥或石墨等作坩堝材料。爐內氣氛可以是惰性氣體也可以是真空。使用惰性氣體時壓力一般是一個大氣壓,也有用減壓的(如5~50毫托)。對於高蒸氣壓材料則用高壓(幾十個大氣壓)。

對於在高溫下易於分解且其組成元素容易揮發的材料(如GaP,InP),一般使用“液封技術”,即將熔體表面覆蓋一層不與熔體和坩堝反應而且比熔體輕的液體(如拉制GaAs單晶時用B2O3),再在高氣壓下拉晶,藉以抑制分解和揮發。

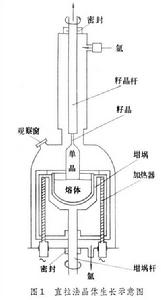

為了控制和改變材料性質,拉晶時往往需要加入一定量的特定雜質,如在半導體矽中加入磷或硼,以得到所需的導電類型(N型或P型)和各種電阻率。此外,熔體內還有來自原料本身的或來自坩堝的雜質沾污。這些雜質在熔體中的分布比較均勻,但在結晶時就會出現分凝效應(見區熔法晶體生長)。如果在拉晶時不往坩堝里補充原料,從雜質分凝來說,拉晶就相當於正常凝固。不同分凝係數的雜質經正常分凝後雜質濃度的分布如圖2。由圖可見,分凝係數在接近於1的雜質,其分布是比較均勻的。K 遠小於1或遠大於1的雜質,其分布很不均勻(即早凝固部分與後凝固部分所含雜質量相差很大)。連續加料拉晶法可以克服這種不均勻性。如果所需單晶體含某雜質的濃度為c,則在坩堝中首先熔化含雜質為c/K 的多晶料。在拉單晶的同時向坩堝內補充等量的、含雜濃度為c的原料。這樣,坩堝內雜質濃度和單晶內雜質量都不會變化,從而可以得到巨觀軸向雜質分布均勻的單晶。例如,使用有內外兩層的坩堝。內層、外層中熔體雜質濃度分別為c/K 和c。單晶自內坩堝拉出,其雜質濃度為c。內外層之間有一細管連通,因而內坩堝的熔體減少可以由外坩堝補充。補充的熔體雜質濃度是c,所以內坩堝熔體濃度保持不變。雙層坩堝法可得到巨觀軸向雜質分布均勻的單晶。

直拉法晶體生長

直拉法晶體生長直拉單晶爐還需要有直逕自動控制裝置。

有一種單晶爐是利用外加一磁場,稱為磁拉法。在普通直拉爐中總是存在著熱對流現象,因而不穩定。利用外加磁場可以抑制熱對流而使熱場穩定。磁拉法已用於矽和其他半導體材料的單晶製備,可提高單晶的質量。

一般直拉法生長的晶體是接近圓柱形的。另有一種方法是用模具使拉制出的單晶直接具有某種形狀。

參考書目

張克從、張樂潓主編,《晶體生長》,科學出版社,北京,1981。