內容簡介

《白象似的群山》中的故事發生在西班牙北部一個名不見經傳的小火車站,一對年輕的情侶正在等待去巴塞隆納的快車,火車還有四十分鐘才到來。天氣炎熱,在這四十分鐘的等待中,這對情侶一直在在談論著什麼,故事就此展開。

為了打發這等待的40分鐘,他們喝著啤酒並暢談著,男孩和女孩心情迥異,男孩非常享受地喝酒而女孩則心事重重,因為她懷孕了,由於自己不知怎么辦好,希望男友能為她解決難題,然而男孩卻滿不在乎,男孩希望女孩去做人流手術,女孩似乎不願意,於是男孩女孩在反覆的討論著是否去做手術的問題,最後兩人的爭論在愉快的氛圍中結束。

創作背景

《白象似的群山》寫於1927年,正值第一次世界大戰結束的第十年。十年前美國的年輕人抱著拯救世界的態度參加了第一次世界大戰,但是戰後當他們的處境發生了出乎意料的改變,首先經歷了戰爭洗禮的年輕人們對戰爭的殘酷感到震驚,其次在戰爭結束後當他們重返家園時,他們找不到自己在社會的位置,年輕人心中感到悲觀和失望,他們通過酗酒,縱情的享樂來麻痹自己,以逃避對現實社會和家庭的責任。在《白象似的群山》中出現的這一對年輕人可以說正是這一代人的寫照。

作品賞析

精神生態的緣起

20 世紀70 年代末80 年代初,世界環境危機日趨嚴重,甚至威脅到了人類的生存。在這樣的環境下,生態批評作為一種文學和文化批評傾向在美國盛行開來。那么如何給生態批評下個定義呢? 在眾多的對“生態批評”提出的定義中,最通俗易懂也最為廣大學者認同的是來自美國生態批評的主要倡導者和發起人徹麗爾·格羅特費爾蒂的解釋,在他看來生態批評是研究和探索文學與自然環境二者之間關係的批評。另一位美國生態批評的主要倡導者勞倫斯·布伊爾認為:生態批評家不應僅僅局限在自己所從事的學術當中,更要參與和關心日益嚴重的全球性的環境危機,並且要積極加入到改善環境危機的活動中。每個生態批評家都可在其所涉獵的文學、文化領域裡為挽救生態危機做出積極的貢獻。生態批評是一個跨學科的範疇,涉及社會人類學、宗教、心理學、科學研究、史學、種族研究、人文地理等。

把生態批評界定為研究文學甚至文化和自然的關係的批評,其目的是通過文學這個手段來重新審視人類的文明和思想,批判人類導致環境與生態危機的行徑和態度。隨著生態批評的發展,對生態批評的理解也就日益增多。而與文學作品相關的生態文藝從狹義角度講是表述人與自然關係和諧與否的作品。其中主要涉及人與自然不和諧關係引起的自然生態危機和人與人之間所產生的一系列社會生態危機。而廣義的生態文藝則不僅包括所謂的“外部自然”———自然生態問題和社會生態問題,而且還包括“內部自然”,即人與自我之間所引發的精神生態問題。自然生態、社會生態與精神生態是相輔相成密不可分的。人們意識到,不僅要解決自然生態問題,更重要的是解決社會生態和精神生態問題。因此,生態批評不僅僅提倡改善自然而且倡導人類與自然和諧共處,返璞歸真,實現人類精神生態與自然生態的融合,創造人類健康的、環保的、自然的和可持續的生活觀念與方式,從而構建人們良好的精神生態。

作為人類重要生存狀態的精神生態通常指人與自我的關係,屬於除了“外部自然”之外的“內部自然”。人類生存過程中通常會與自我相衝突,從而引發精神生態危機。一方面,人類精神危機造成了自然生態危機和社會生態危機的日趨嚴峻,而另一方面,日趨嚴重的自然危機與社會危機又反作用於人類的精神生態危機。可以說精神生態危機是生態危機的根本。所以,精神生態批評在關注遭到破壞的人類精神生態的同時,還要關注自然生態危機和社會生態危機。精神在人的生存和活動中占有決定性地位。人是矛盾存在的,不僅是歷史的存在、文化的存在、實踐的存在、自然的存在和社會的存在,也是精神的存在。在魯樞元教授看來,精神生態雖然與自然生態和社會生態相互聯繫,但精神生態在人類中的位置就好似愛情在男性和女性之間的位置一樣,也是可以相對獨立出來進行研究的。因此,從現實意義來講,除了研究自然生態和社會生態,人的精神生態更值得研究。

作品對精神荒原的揭示

《白象似的群山》體現了荒野描寫與自然寫作這兩個美國生態文學批評的特徵。20 世紀的荒野描寫和自然寫作不僅有對自然界、對土地的理解和觀念的探討,而且還有對文學中美的追求。小說敘述波瀾不驚,主要以兩個主人公的對話和周圍環境描寫為主,講述了一個美國男人和女孩吉格在火車站等待火車到來時發生的故事。讀完這個故事之後,讀者知道,吉格與男友爭論的是手術,但是不清楚具體是什麼手術,通過推斷得知女孩吉格懷孕了,而她的男朋友不希望孩子降臨人世,相反,吉格又十分想留住胎兒,兩人一直在討論要不要做流產手術這一問題。

首先,小說的題目出自女孩說過的“這些山看上去像一群白象”,帶有一定寓意。在古印度,“白象”曾是被當作神一樣供奉的高貴的動物。然而,因為白象要吃大量的食物,所以照顧、飼養白象需要付出昂貴的代價。因此,白象雖是人們心目中的神靈,但是擁有它又成為巨大的麻煩和負擔。小說恰恰是想借用“白象”來告訴讀者,女孩腹中的胎兒對於美國男人來說是最不想要的沉重負累。此外,故事的背景是20 世紀20 年代末,親歷過第一次世界大戰的海明威借用“白象似的群山”代表當時的工業社會。第一次世界大戰後,當初滿懷激情和理想在戰場上奮勇拼殺的年輕人回到家鄉,發現一切跟戰前都不一樣了。他們並沒有成為大家眼中令人崇拜的英雄。反而,戰後初期不景氣的整體社會氣候使他們很難找到工作,他們作為退役軍人被視為是難以管教的孩子。他們已很難再適應自己曾經生活過的城鎮和家庭,無法跟周圍的人交流溝通,他們變得與現實格格不入。他們對社會上摒棄追求高尚情趣而只是一味追求眼前經濟利益的現象不滿。當時社會政治、經濟動盪不安,人民生活不穩定,年輕人感覺無所適從,這些畸形的社會形態成為他們生活中難以揮去的巨大精神壓力,磨滅了他們許多美好的願望和熱情。面對現實,他們深深感到“拯救民主”、“伸張正義”、“為和平而戰”的口號不過是當初美國政府用來迷惑自己為戰爭賣命的虛偽藉口和幌子。在深知上當受騙,美好的理想灰飛煙滅後,他們心靈深處受到無法醫治的創傷,這些浮躁不安的年輕人無不生活在困惑中。他們不再相信什麼政治、法令,但又找不到新的可靠的精神支柱。他們對社會、對生活失去了信心,苦悶、焦慮、迷失的情緒一直噩夢般地縈繞在他們周圍。所有這些變化,使得一代年輕人感到思想空虛、無所適從、精神孤獨。他們失去了舊有的觀念,卻找不到新的目標,一切都處於迷惘中,自然地與主流社會脫離,從而使他們產生了精神生態危機。實際上,小說中的美國男人與女孩之間的關係好似“白象似的群山”,在虛幻、縹緲、是與非之間徘徊。兩人在做決定是否保留腹中胎兒時並不知道各自的想法究竟是對還是錯,只能面對著無數的“白象似的群山”,根據其現狀做出模糊的臆斷或預測,卻真正的無可奈何,難以理清。因而他們悲觀、彷徨、失望、憂慮,處於一種迷茫,不知走向何處的精神狀態之中。

小說的開篇即給讀者一種陰鬱的感覺:埃布羅河河谷兩邊風景各有不同,一邊是白色連綿起伏的山脈,另一邊是一片白地寸草不生。兩條鐵路線曝曬在烈日下。車站旁的酒吧間悶熱不堪,僅用掛在門口的竹珠子編成的門帘抵擋想要飛進去的蒼蠅。而在如此悶熱的天氣中,美國男人和女孩坐在酒吧外的桌子旁等待在這箇中轉火車站停靠兩分鐘的駛往馬德里的火車。

由此看來,一個孤零零的火車站暴露在炎炎烈日下,周圍景色毫無生機。“白色”、“沒有樹木”、“悶熱的陰影中的房屋”以及“蒼蠅”的出現展現出了荒蕪、生氣全無的場景,並無聲地告知讀者在如此惡劣的環境中坐在這兒等車,主人公的精神狀態和感受不言而喻。因為小說是關於兩個主人公爭論女孩是否做流產手術的問題,因此,小說開篇對荒涼景色的描寫是對女孩內心世界的反應。那看似與情節發展無關的“兩條鐵路線”卻別有深意。暗示著兩個主人公在對於如何解決所面臨的困難問題上永遠也達不成統一的認識。在女孩看來,孩子是生命的延續和維繫兩人情感的紐帶;而男人卻對即將降臨人世的孩子有恐懼感,擔心孩子成為自己未來發展的負擔。由此可見,兩人完全不同的態度永遠也沒有交集。這給故事定下了悲劇色彩的基調。這部分看似平淡的描寫中海明威表現出了自然與人之間的關係。女孩看到的象徵著死亡的、荒蕪的土地和骯髒的環境,預示著她的精神狀態和生存環境處在既無花草樹木又無避涼遮蔭的貧瘠世界中。

接下來的故事內容由兩個人的對話和自然景色描述構成。自然景色描寫了一邊是乾巴巴的群山和山谷,另一邊是農田、樹林和河流。女孩沉默地看著遠處白色的群山和灰褐色的乾巴巴一片的鄉野蘊含著躁動、不安以及即將失去胎兒的潛在含義。讀者可以明顯地感受到女孩此時精神煩躁不定的狀況。故事中的對話充分體現出男性與女性在社會上的不平等。男權至上,男性決定一切是男人的特權,而女性的忍辱退讓是天經地義。顯然從兩人的談論中可以看出美國男人覺得女孩應該聽從他的意見,因為他代表著權威和理性。男人想儘早解決掉麻煩,反覆強調“那實在是一種非常簡單的手術”。但同時他又不想把自己的想法強加於女孩,想讓女孩自己拿主意,因此他一再重複“如果你不願意的話,我不會要你做的”。女孩一直保持沉默,她的內心非常矛盾,很不情願,在事與願違、沒能說服男友後,感覺自己的一切努力都是白費的,有的只是一顆冰冷的心。男友的無情讓她幾乎陷入絕望地說出: “那就請你,請你,求你,求你,求求你,千萬求求你,不要再講了,好嗎?”這樣發泄的話語,她的精神狀態將要接近極限。小說中,海明威揭示了自私冷酷的男人給女孩帶來的身心傷害。讀者能夠深深體會到女孩心理受盡折磨。整篇小說以男女主人公的對話貫穿始終,沒有曲折的情節,沒有詳盡的人物介紹,聽不見作者的任何聲音,海明威在作品中沒有任何評論。他細緻的描寫展現了兩位主人公真實的情感,表現了人物複雜的心態和豐富的內心活動。小說中環境描寫不是很多,但是從精神生態的角度讀者可以體會到只有珍惜熱愛自然,構建兩性平等才會有良好的精神狀態與和諧的生存環境。

故事中的女孩想保住這個孩子作為維繫她和男友關係的紐帶,因此她要盡力說服男友不去做流產手術。但在幾番較量後由於說服男友的路走不通並且自己處於弱勢地位,女孩把自己的憤怒用動作發泄出來。她“看著珠帘子,伸手抓起兩串珠子”,這顯示出姑娘悲憤的心情。隨後姑娘起身,來到車站的盡頭,此時出現了別樣的風景: 鐵路的另一邊是肥沃的農田和茂盛的樹木。埃布羅河的一邊山巒起伏,一條大河透過鬱鬱蔥蔥的樹林時隱時現。此處的描寫和之前荒涼的環境形成了鮮明的對比,體現了大自然欣欣向榮的景象,同時映襯出了女孩對腹中小生命的渴望。此外,遠景的刻畫反映出女孩想要擺脫現狀,但是一切美好事物又似乎離她那么遙遠的絕望心理。故事中三次出現了女孩的微笑: 女孩微笑著感謝酒吧女郎,微笑著看男子拿包,微笑著迎接男子回來。顯然這一系列的微笑與當時女孩的思緒明顯不相符,但卻顯示出女孩的內心世界。她看穿了男友的真實想法,卻又害怕因為這件事違背男友心思,最終導致兩人分道揚鑣。因此經過一番權衡,女孩選擇服從男友、犧牲自己。

此時的女孩已完全喪失了自己的主體意識,正如那貧瘠荒蕪的自然景色一樣,她作為女性已完全被貶值。其結果是男性隨心所欲,女性和自然遭到迫害。在故事最後美國男子問女孩“你覺得好些了嗎?”,女孩回答: “我又沒有什麼毛病。我覺得好極了。”從她這一句言不由衷的話可以看出女孩發自內心的抗議以及對反抗無效的無奈。最終道出了這場紛爭背後的醜陋與自私,注定了整個故事從始至終處於悲劇氛圍中。海明威要告訴讀者的是: 作為獨立個體的人,在面對重重的生態危機時,要將自己放在恰當的位置,人與自然應和諧共處,人與人之間應平等信任。

《白象似的群山》中的男主人公來自美國,是“迷惘一代”的鮮明代表。雖然女孩名字叫吉格,但是海明威並沒有賦予美國男人一個名字,目的就是為了體現那個時代美國人所具有的特徵。從旅行包上“貼著他們曾過夜的所有旅館的標籤”,便能看出男女主人公過著居無定所、漂泊不定的生活,他們輾轉於一個城市到另一個城市,一個旅館到另一個旅館。這些標籤是他們不安於現狀的見證,他們試圖要找到一個棲息地安頓下來,但是看上去並不容易。雖然戰後美國政治穩定,經濟發展,但第一次世界大戰的陰影對年輕人的影響是揮之不去的。尤其是戰後,世界的改變和年輕人的想像完全不同,他們發現虛假的繁榮掩蓋了所有社會問題。他們不能接受如此的差距,不但自然生態和社會生態出現了危機,更重要的是人的精神生態出現了前所未有的危機。作為個體的人都有一種無力感,對未來不再抱有希望。故事中的主人公在面對困惑與無奈時,他們對愛情的看法是悲觀的。他們從愛情中找不到一種歸宿感,所以不管是從信仰、道德還是生活本身,他們徹底地迷失了自我。因此,他們將愛情視作與感情毫無相關的遊戲。故事中,與代表著傳統思想的繁茂、蔥鬱的景色相反,荒蕪的景象正如男人那自私、可悲的思想,具有“迷惘的一代”價值觀的典型特點。習慣了在作品中刻畫硬漢式人物的海明威,在《白象似的群山》中為我們描寫了一個另類男性的形象———屈服於環境的壓力,對生活沒有信心,沒有勇氣面對現實和未來,冷漠無情,不負責任。因為男人是“迷惘一代”的代表,他的精神世界不會輕易地改變扭轉。在面對精神壓力時,男人表現出來的是懦弱與逃避,這給主人公的悲劇人生埋下了伏筆。

整篇幾乎由簡單對話和描寫堆砌的小說,在結尾卻用了相對較長的篇幅來描寫美國男子的動作和內心活動。他拎起兩隻沉重的、象徵著巨大負擔的旅行包,帶著壓抑焦慮的心情打量著那些氣定神閒候車的旅客。此處對男子和其他旅客心態的描寫形成了強烈的對比。其中,海明威寫到男子一眼望去看不到有任何火車來,體現了作者想要藉此描寫來特彆強調直到最後美國男子也沒能找出解決辦法的迷惘和絕望的精神狀態。同時,也預示著男子和女孩面臨嚴峻的精神生態危機和他們的悲劇性結局。

總之,《白象似的群山》中海明威對兩位主人公精神世界的關注,在很大程度上揭示了美國社會所存在的精神問題,即身處一個失去了信仰的世界,人們不知不覺陷入了精神的荒原。故事最終也沒有明確的結局,很有可能海明威自身也是困惑和迷惘的。但是海明威卻在小說中始終保持著對社會上人們精神生態的思考。作者對工業文明給人類精神生態所造成的破壞行徑進行了揭露,警示現代人的精神生態狀況已經面臨困境的同時,海明威試圖喚起人們內心深處的共鳴,激發人們對生活真諦、生活意義的思索,促使人們對內心精神生態平衡的關注,從而呼喚人們必須重新審視和思考自己的思想信仰,最終解決精神生態上所出現的危機。

作品影響

《白象似的群山》以其獨特的藝術手法、新穎的選材、深刻的內涵表現了主人公夢想的幻滅,受到各領域專家和學者的普遍讚譽。該小說對話雖簡練易懂,卻生動地描述了主人公豐富的內心世界;故事雖然情節簡單,但人物刻畫細膩。短短几千字的小說,卻酣暢淋漓地展示了海明威那獨特的敘事風格,即極富象徵意義的地理環境描繪和含蓄而戲劇性的情節描寫。有學者認為,雖然這部作品沒有提及流產手術,但是那種無奈、失落、困惑的情緒滲透在字裡行間。甚至認為,不解決是否保留腹中胎兒這一問題,不但會毀了女孩的現在,而且還會影響她的未來。小說體現出一個主題,即在當今環境日益惡化、生態危機日益加深的困境下,有必要從環境和精神生態的視角來解讀人們生存的狀況。

作者簡介

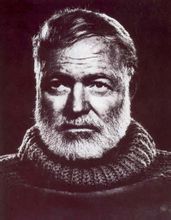

海明威

海明威海明威(Ernest Hemingway,1899~1961)美國小說家、諾貝爾文學獎

獲得者。1899年7月21日生於芝加哥市郊橡膠園小鎮。父親是醫生和體育愛好者,母親從事音樂教育。6個兄弟姐妹中,他排行第二,從小酷愛體育、捕魚和狩獵。中學畢業後曾去法國等地旅行,回國後當過見習記者。第一次大戰爆發後,他志願赴義大利當戰地救護車司機。1918年夏在前線被炮彈炸成重傷,回國休養。後來去加拿大多倫多市星報任記者。1921年重返巴黎,結識美國女作家斯坦因、青年作家安德森和詩人龐德等。1923年發表處女作《三個短篇小說和十首詩》,隨後遊歷歐洲各國。1926年出版了長篇小說《太陽照常升起》,初獲成功,被斯坦因稱為“迷惘的一代”。