簡介

甘丹曲果林寺

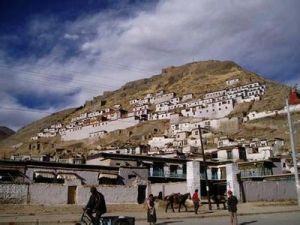

甘丹曲果林寺文化大革命中,甘丹曲果林寺被毀。1985年,國家撥款在該寺廢墟上修復了和原來規模相同的大經堂及6間殿堂和僧舍,從而恢復了原寺規模的三分之一。21世紀初,該寺有僧人92名。大經堂內供奉著釋迦牟尼以及該寺第三代堪布洛桑土登像;還有質地是藏青果的米拉日巴(1040年-1123年)曾用過的手杖、茶碗、飯碗等物品,金銅十一面觀世音菩薩像,觀世音金繡唐卡等文物600多件。

甘丹曲果林寺的主要宗教節日是“朋加”節(朝長壽瓶節)。該節日始於七世達賴格桑嘉措時期。每年藏曆元月十四日起,由大約20人組成的喇嘛隊伍利用8到11天製作“長壽丸”(即“瑪尼日普”),“長壽丸”製成後過秤放進特製的瓶子內封口蓋章。藏曆二月三日至七日,甘丹曲果林寺的全體在寺喇嘛靜坐念經,念經主要是念“天經素久”和“瑪尼珠巴”兩種經書。在此期間,喇嘛不準出該寺,俗人不準進入該寺,喇嘛只準吃素不準吃葷。該節日的主要內容有“朋加”叩天,主持喇嘛賜給信眾“加堆”(即護結)和“瑪尼日普”(即長壽丸)等等。“朋加”的規模很大,信眾由南木林、秋木、甲措、拉布普、多角、卡孜、達那、白瑪當等鄉村前來,多時可達上萬人。

甘丹曲果林寺所在的香溝也有許多聖跡:香溝的溝口有大、小“素爾”(即:大素爾·釋迦迥乃、喜饒扎巴)修行洞“香達白欽”;香溝的中部有瓊波南交巴(香巴噶舉派創始人)的駐錫地“香雄多吉殿寺”及“穆覺寺”、主欽·熱巴瓦駐錫地“巴熱扎嘎”等等;香溝的上部有色吾溝,其內有證士曲尼囊單修建的“色吾寺”。從此處向北翻過山口便來到納木錯,向東南至烏友,此城有噶當巴熱頂瑪德謝迥那住錫地“烏友寺”,達魯前有蓮花生修行洞等等,再向南便來到苯教墳寺“熱拉雍仲林”。

歷史

甘丹曲果林寺位於西藏自治區山南地區乃東縣駐地以北的澤當鎮。西距山南電影院大約100米,東側是貢布山,北面是雅魯藏布江。甘丹曲果林寺的前身是“彭得列謝林”。彭得列謝林建於七世達賴格桑嘉措(1708年-1757年)時期,是噶瑪噶舉派紅帽系寺院。因該寺反對頗羅鼐(1689年-1747年)政權的統治,從而受到頗羅鼐的鎮壓,被改為格魯派寺院“甘丹曲果林”。

現存的甘丹曲果林寺是由甲央頓珠等人於1900年修建,工程歷時12年。甘丹曲果林寺初定僧人員額130人,後來增至145人。文化大革命期間,該寺被毀。改革開放後,該寺逐步獲得修復。

2012年,甘丹曲果林寺僧人普布次仁被評為西藏自治區愛國守法先進僧尼。

建築

甘丹曲果林寺的建築是傳統的藏式建築。甘丹曲果林寺平面呈方形,東西長89.2米,南北寬90米,占地面積8090平方米。東、西牆垣的正中各開有一大門,其中東大門寬5.9米。主殿位於整個寺院的北部,坐北朝南,主殿左側有一座拉章,其前左側是誦經場,右側是拉康,四周是僧舍。

甘丹曲果林寺的主殿大門外有前4柱、後2柱的門房,大門內是經堂。經堂面闊7間,進深6間,高2層,有高側天窗,經堂內四面的牆壁上繪滿壁畫;經堂內的柱子及柱橫木上有雲紋、龍紋、蓮花紋、花瓣、幾何圖形等等。穿過大經堂後門,便來到佛殿。佛殿中部有東西排列的一排4根大柱,直抵二層以上,柱頭有木雕和彩繪組合形成的裝飾圖案。大殿四周繪有佛像,主要位於北、西、南三面:北面繪四大佛像,均佩紅帶,雙手合掌置於胸前,結跏趺坐在須彌座上,後面有背光,背光外圈飾有日月圖案;四大佛像之間的上方繪有3尊小佛像。西面繪有兩尊大佛像、三尊小佛像,為高髮髻、袒露右肩、身披袈裟、佩紅帶,左手托綠色寶瓶,右手下垂指向地面,結跏趺坐在須彌座上;身後有背光,背光外圈有日月圖案。南面繪製的均為小佛,上排3尊、下排4尊,均有背光,為高髮髻、袒露右肩,結跏趺坐在須彌座上,其手勢各異:有的右手指地,有的雙手合掌置於胸間,有的雙手疊加置於腿上。甘丹曲果林寺原來主供一幅釋迦牟尼唐卡,寺內還有一座兩層樓高的靈塔,塔內葬有頗羅鼐的遺體。主殿大門上原來懸掛著一塊橫匾,為1743年(清朝乾隆七年,藏曆之木虎年)乾隆帝賜給甘丹曲果林寺的,匾額的漢文是“大安寺”三個字,邊款有字形比較小的藏文。

甘丹曲果林寺藏有一副鎏金馬鞍,相傳是頗羅鼐·索朗多傑的馬鞍。鞍橋高26厘米,長56厘米,木製,前後鎏金銅皮,四周鑲嵌連珠。銅皮上有綠松石鑲嵌成的蓮花、寶輪等圖案。馬鞍上有綠色的平絨坐墊。馬鞍兩搭呈瓶狀,黑色的平絨邊原來綴有由上千顆珍珠組成的雲紋圖案,鞍搭中間是減地平絨牡丹紋。

![甘丹曲果林寺[日喀則] 甘丹曲果林寺[日喀則]](/img/b/f09/n5GcuM3X3UDN2IzN4czNwkTM4MTMwIDOyIDOwADMwAzMxAzL3czL4MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)