人物履歷

1955年出生於雲南西雙版納易武,做過公路局測量工人,1978年恢復高考後,以優異的成績,全縣首個考入雲南民族大學,2006年擔任雲南民族大學副校長。

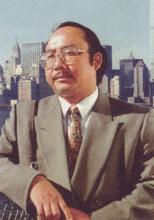

王四代

王四代1982年畢業於雲南民族學院中文系;

1982年至1983年在怒江州支教;

1983年至1999年在中文系任教;

1999年至2006年先後任民族藝術系副主任、主任和民族藝術學院院長;

2006年11月至2015年8月 任雲南民族大學副校長;

1998年至今當選為第九屆、十屆全國政協委員。

2015年8月,雲南省人民政府決定:王四代免去雲南民族大學副校長職務。

任免信息

2017年11月,當選中國國民黨革命委員會第十二屆中央委員會委員。

主要作品

出版專著《詩性的智慧—雲南民族文學》、《古道邊的歌謠—阿昌族女性》兩部,主編《雲南民族文化概要》,參編撰《中國風俗辭典》、《中國風俗大觀》、《雲南少數民族生活志》等著作10餘部,在《世界宗教研究》、《民間文學論壇》等刊物發表論文30 余篇;主持完成大型國際合作項目“雲南民族藝術教育研究”;擔任雲南省大型項目《雲南民族文化知識叢書》(28本)項目主持人和副主編、主要撰稿人;科研成果獲得國家級獎2項,省級獎6項;發表散文200餘篇,參與完成佤族題材的電影劇本《司崗里的女人》、《部落的木鼓》的創作。

獲得榮譽

從1989年1月22日當選為全國政協委員以來,積極建言獻策,參政議政,曾多次接受中央電視台、雲南電視台、中央人民廣播電台、《人民日報》、《人民政協報》、《中國教育報》、《中國青年報》等多家媒體專訪。

2006年被雲南省委宣傳部、省文化廳、省文聯授予“四個一批”人才獎——“雲南文學藝術貢獻獎”。

2008年,被授予第一屆(亞太地區)民間藝術家最高獎—「金飛鷹獎」終身成就榮譽稱號。

憂公路碾碎山河

王四代

王四代作為5位彝族全國政協委員之一,王四代濃厚的「民族情結」與養育他的熱帶雨林密切相關。西雙版納豐饒的物產、純樸的民族風情,讓童年時的王四代,在三年自然災害中遠離飢餓;神奇的熱帶動植物,豐富的民族習俗,成了他日後文學創作的重要來源。獵野味、捉河魚的他,是唱著民族歌曲,跳著民族舞蹈,喝著自家釀製的米酒長大的。「而如今的熱帶雨林,銷聲匿跡的野生動植物,受污染的山川河流,及逐漸被吞噬的民族村寨,讓我有種山河被公路碾碎的感覺。」王四代說,在外來文化的衝擊下,中國傳統文化、民族文化面臨著前所未有的考驗。

有一件事讓王四代記憶猶新:一位日本學者訪問雲南民族大學時問他﹕「中國人是怎麼過生日的?」這個看似不起眼的問題,猶如當頭棒喝,強烈地震撼了他的心。「中國孩子過生日,唱的是西方的生日歌,吃的是西式的蛋糕,卻沒有自己獨特的生日習俗。」王四代痛心地說。

1994年,王四代赴美國考察時驚奇發現,西方的藝術教育雖然早已自成體系,卻融入了大量的外來藝術元素,呈現出多元化的發展趨勢。而中國的藝術教育過於西化,無論是藝術創作、藝術史還是藝術理論的教育,都基本追隨西方的體系,毫無自身特點,他作了一個比較形象的比喻:「中國的藝術花園裡盛開著西式的鮮花!」

推行文藝本土化

本著多年來對教育的潛心研究,王四代認為,要想拯救當今的中國民族文、藝,必須通過「教育代代相傳」,也就是推行「本土化教育」。

早在5年半前,王四代便著手推進建構《雲南本土民族藝術教育》,他開設民族藝術講座,並先後邀請文化藝術方面的權威專家、本土民間文化藝術家進行文化藝術講座。他還由此產生了創建民族藝術「基因庫」的構想,打算用5年的時間,走遍雲南的村村寨寨,發掘尚存的民族藝術元素,建立一個收攬各少數民族獨特人文風情的資料庫。

2001年8月,王四代帶領民族大學99級舞蹈學專業的學生,首戰大理、建水,尋找到大量白族舞蹈及當地民間音樂素材。之後的5年,他率領一批又一批的大學生,通過文字記錄、攝影、攝像、錄音、蒐集當地文獻等方法進行田野調查,涉足雲南20餘個州、市、縣,整理收集包括大理南澗打歌,煙盒舞在內的白、彝、傣、景頗、納西、哈尼族等數十個民族民間舞蹈、音樂,民族工藝……民族藝術「基因庫」的構想初步實現。

此後,王四代迅速與雲南省民族博物館、雲南省博物館、昆明市博物館、大理市博物館等聯繫,實現了資料的交流共享,為雲南本土化藝術教材編寫提供資料保障。