奇石介紹

簡介

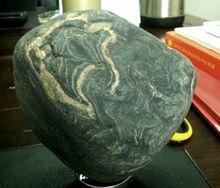

文字石

文字石漢水是長江最大支流之一,它發源於陝西省漢中寧強縣幡冢山,流經陝西、湖北兩省於武漢匯入長江,全長1532域面積17.4里。

漢水奇石產於漢江中上游的陝南漢中、安康和鄂西北的十堰、襄樊等地區。安康上接漢中盆地,下聯鄂西北丘陵,漢江境內流長340落差290大巴山北坡、秦嶺南坡河流均匯集於漢江,由於處於兩條不同的地質構造帶,地殼發育不平衡,石質種類繁多,水流衝擊力大,所以安康漢水奇石以數量龐大、種類繁多、石質優良稱著於國內賞石界。

它無論從質、形、色、紋、韻、意等方面毫不遜色於外地之精品,只要你將實物置於面前觀之賞之品之撫之,定會對它刮目相看。

歷史文化與名人

東晉陶淵明(365-427)東晉文人,字元亮,江西九江人。與顧愷之,王羲之一稱為三絕。陶淵明以自然石為欣賞對象,奉為開創“賞石先河”的鼻祖。

北宋末期莊綽( 1090 - 1150 )所著《雞肋編》中的《靈壁石、太湖石、巧石》一文記載:“上皇(宋徽宗)始愛靈壁石,既而嫌其止一面,遂遠取太湖。然湖石粗而太大,後又撅於衢州之常山縣南私村,其石皆峰岩青潤,可置几案,號為巧石。乃以大者,疊為山嶺,上設殿亭。所用既廣,取之不絕,舳艫相銜。”

收藏者

劉沖,號:山野村夫。自幼生長安康市漢水南岸,生活之餘游逸於漢水岸邊,早年在漢水岸邊拾取石頭做雕刻材料,後來漸漸發現石頭花紋以及形狀各異,於是開始了漢水奇石收藏。

漢水奇石收藏圖冊

漢水奇石收藏圖冊以下為劉沖收藏奇石部分圖片展:

分類

釉光青

釉光青

釉光青釉光青或曰“油光青”,釉光青多數為青黑色,當然也有少許暖色石或曖色點綴的釉光青石。青黑色者,其黑如漆,像是用石頭做成的龍山文化中的黑陶藝術品。以青黑色為主色的釉光青,給人以深沉、莊重、大度、神秘的感覺。

漢水紅

漢水紅

漢水紅漢水紅是漢江河裡的一種彩石類紅石頭,一種紅黃色的泥石,質地非常 細膩,有玉化之感,但不含矽。漢水紅分兩種,一種玉化程度高,紋理粗大,整石呈褐紅色瑪瑙質,稱其為 “漢水雞血石”、“漢水紅蠟石”。有人稱為紅碧玉,通體透紅,玉化感強,但產量非常少。另一類石面呈釉光紅,通體圓潤,表面如同燒制瓷器形成的釉一樣,色澤明快、鮮亮,石質硬度大,測試為7度左右,觀賞價值高。漢水紅畢竟不是雞血石。雞血石是辰砂條帶的地開石,因為它的顏色像雞血一樣鮮紅,所以俗稱雞血石。

彩陶石

彩陶石

彩陶石彩陶石,彩色陶瓷,流光溢彩。彩陶又稱“彩釉陶”,被稱為“穿著華麗衣裳的陶器”,以其五彩繽紛受到人們的歡迎。漢江彩陶石的“色”,主要色調為深綠、淺綠、金黃、青灰,有的石為單色,有的石為複色,即各種色彩交疊融合。有少量的翠綠、藍色精品彩陶石,色澤艷而不俗,有的翠綠欲滴,有的金碧輝煌,顯示出它超凡脫俗的氣質。漢江彩陶石的“紋”,天生地造,匪夷所思,石面上呈現出千姿百態、惟妙惟肖的圖案,有人物、有植物,有動物。漢江彩陶石的“質”,是典型的“水石”,光柔如水,不僅質地堅硬,一般都在6至7度,而且水洗度好,光滑、細膩、溫潤,多數已達到玉化程度。

竹葉石

竹葉石

竹葉石竹葉石,顧名思義,因其上布滿天然成趣、美麗逼真的竹葉而得名。有的石上紋理顯現出清晰的竹枝、竹葉,形似一枝完整的竹子,清新高潔,可謂珍品。竹葉石,學名竹葉狀灰岩,屬寒武系碳酸鹽類的沉積岩,呈各種色彩,有灰藍底色紫紅竹葉石、灰青底色白竹葉石、灰白底色紫邊黃竹葉石、淡黃底色黃竹葉石、黃褐底色黑竹葉石、青灰底色紅竹葉石等,是石灰岩的碎塊紛紛集散到大海之中,經過海水的拍擊、侵蝕,成為大約長0.3至1.0厘米的竹葉狀石塊,又經過地殼不斷運動,這些竹葉狀石塊被一種含有鈣質的膠所粘合,重新組成了岩石,由此形成了竹葉石。

金錢石

金錢石

金錢石金錢石,因石上呈似古幣狀紋理而得名,石體上布滿了淺黃中套深黃的圓形圈斑,圖案清晰,似一枚枚銅錢。該色彩線條明快、樸實凝重、典雅別致。金錢石亦分白金錢石和黃金錢石。白金錢石的主要礦物成分是二氧化矽,含有少量的角閃石、長石、雲母石等,硬度7至8度,石中有套環狀的花紋,藍、綠、白、黃諸色相間,自然明快。石質堅硬,石表包漿完整,石形自然流暢。

菊花石

菊花石

菊花石菊花石,在深灰或黑灰色的灰岩及矽質礫石灰岩基岩中呈現盛開的菊花。花形各異,有圓繡球狀、鳳尾狀、蝴蝶狀。花朵直徑大,粗獷豪放;花瓣呈對稱組成白色花朵,以天青石為主,多由50瓣左右組成,晶粒粗大,寬2.5至4cm;花蕊似圓形,以微晶或玉髓石英為主,含少量天青石,粒度較細。

龜裂石

龜裂石

龜裂石近年來在漢水流域奇石收藏者隊伍的日益壯大下,龜裂石也出現在了漢水流域中上游的安康。龜裂石是沉積岩的一種,大約形成於古生代(距今約5.7—2.3億年前)。形成這種岩石的地方,最初是湖泊泥質地,有充足的水分;後來氣候變乾旱,地下水缺乏導致土地乾裂。當氣候再次變得濕潤時,這裡重新被泥土覆蓋,最後慢慢演化成岩石。它的外觀比較特殊,看起來就像個烏龜殼,所以人稱“龜裂石”。