歷史人文

公元前 196 年,漢高祖劉邦平定叛亂的淮南王英布,還歸故里,置酒沛宮,邀家鄉父老歡宴,把酒話舊,感慨萬千酒酣興起,這位馬上歸來的開國皇帝、布衣英雄擊築高歌:“大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方!”

劉邦“歌畢泣數行下”。一百二十名少年和而歌之,群情為之激昂,這就是文學史上著名的《大風歌》。此歌只有三句,卻字字金石,擲地有聲,其奮發有為之志,悲壯豪放,建功立業之心,氣勢磅礴,安邦優國之慮,凝重深切。可謂壯懷激烈,感人肺腑!

《大風歌》

《大風歌》是漢高祖劉邦創作的一首詩歌,是他平黥布還,過沛縣,邀集故人飲酒。酒酣時劉邦擊築,同時唱的這首歌。

這首詩前兩句直抒胸臆,雄豪自放。全詩充滿著一種王霸之氣,最後一句卻也抒發了作者內心表現出對國家尚不安定的濃郁的擔心,惆悵 。

大風歌(原作)

大風起兮雲飛揚,

威加海內兮歸故鄉,

安得猛士兮守四方!

詩歌資料

宋代詩人賀鑄寫出了歌風台的高聳和酒酣高歌的情景:“漢祖高風百尺台,千年客土生蓬萊。”元代詩人吳澄則不僅寫出歌風台之高峻,更寫出了高祖對故里的眷戀和決心鞏固大漢王朝的憂患意識:“黃屋巍巍萬乘尊,千秋遊子故鄉魂。韓彭自取夷三族,平勃猶堪托後昆。”

最為後人稱道的是唐代詩人林寬的《歌風台》 :“蒿棘空存百尺基,酒酣曾唱大風詞。莫言馬上得天下,自古英雄盡解詩。”

然而,對劉邦及其《大風歌》理解深刻的莫過於沛縣同鄉,著名的民族英雄閻爾梅的《歌風台》八首。試看其中一首:

上得歌颱風滿天,如聞擊築十三弦。

還鄉高會山河動,開國元音創守全。

重過屠門頒鐵券,親呼酒媼賜金錢。

西京樂府從茲始,俯仰情深妙不傳。

清代大才子袁枚的《歌風台》二首也是後人傳頌的佳作,且看其中一首:

高台擊築憶英雄,馬上歸來句亦工。

一代君臣酣飲後,千年魂魄故鄉中。

青天弓箭無留影,落日山河有大風。

百二十人飄散盡,滿村牧笛是歌童。

其他詩歌

六州歌頭·帝王爭

夢斷烏江,英雄悲歌橫。虞姬死,烏駒縱,負江東,太匆匆。

歌風台

歌風台誰想那夢裡,

紅孩兒,是天命,

赤帝子,白帝子,誰真龍?

文廟舉鼎,豪氣仍在胸,直搗關中。

孺子可教也,鉅鹿猶可稱。

憑力拔山,笑爾熊。

鴻門宴上,項伯痛,

妒將將, 天驕縱。

藐膾夫,虎狼行,眾將離,印角生。

辜負英雄氣,美人羞,拔山名。

赤帝子,能愛民,施仁政。

子不足與謀哉!任我行,霸氣沖沖。

生愧為人傑,死愧為鬼雄,嗚呼一夢!

六州歌頭·漢賦

自古彭城,皆臥虎藏龍。

鑿龍脈,絕王氣,愚夫夢,秦當終。

大笑“刖足”池,

壓氣台,斷頭坑,

過水關,埋梨溝,骷髏蟲。

大澤龍交,命運天注定,雄心一橫!

赤霄斬芒碭,豪氣入雲蒸。

天相應乎?寧有種!

鴻門宴上,拚死生。

雄雞驚,東來風,西來風,諳神靈。

善將將,天驕縱。

舉杯唱《大風》,英雄淚,壯英雄。

黑風洞,險無驚,霸業成。

大丈夫當如此!是英雄,分我杯羹!

吾將取代之,十二黑痣生,人中之龍!

滿江紅

楚漢爭霸,看英雄,誰堪風流?

東來風,漢家三傑,大風歌酒。

堪笑八寶琉璃井,人定勝天君何求?

想當年,豪傑如珍珠,並天斗。

雲霧罷,玉石出;紫竹洞,藏鮫媾。

五柳籬笆下,嗟日長苦。

鳳鳴自去化閒雲,臥龍歸來放鶴友。

儂何出?笑英雄人物,天不負!

長相思

二月二,

龍抬頭,

天為吾父地為母,

相思卻絕無。

大風歌,

英雄哭,

小子煮酒使君顧,

沖天眉一怒!

游沛邑懷古

故人念我多滄桑,

玲瓏俱空尋往常。

多情斷送手中劍,

浩氣蕩然斬芒碭。

不知黑痣緣何物,

卻通天才善將將。

青眼尋常潤之地,

千古龍飛帝王鄉。

天尊使者幻化影,

一盒酥下聰明嘗。

何須一物降一物,

桃之夭夭遣回郎。

大風歌過流芳盡,

儂輩何顏面故邦。

主要景點

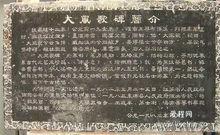

大風歌碑

歌風台

歌風台大風歌碑共存三塊。一塊漢碑,高一丈一尺,寬四尺四寸。字型渾圓虬勁,結構勻稱優美。據《沛縣誌》和《徐州府志》記載,為東漢蔡邕或曹喜所書。今人馮亦吾先生考證為西漢沛人文學家愛禮所書。諸說不一,但都認為是我國的書法珍品。漢碑公存在大半部,約為原碑四分之三,石質堅細,雖歷兩千年風雨剝蝕,文字仍清晰可辨。

元碑系元代大德年間摹刻,字跡清晰神似,足可亂真,元碑陰有說明文字,資料珍貴,可資研究者考用。 第三塊又稱甲子碑,是沛縣人民政府於 1984年(甲子年)請書法字按原碑的規模又摹刻的。

大風歌碑

大風歌碑現存碑刻為漢碑,僅存上半部,殘高1.7米,寬1.23米,由於中間斷裂,故用鐵板箍著。碑文為篆書,像鐘鼎形,每字長尺余,寬八寸,相傳為東漢蔡邕所書,有人考證為東漢曹喜書。大風歌碑現存碑文20字,豎排右起,共4行。第一行為“漢高祖皇帝”,第二行為“大風起兮雲”,第三行為“加海內兮歸”,第四行為“得猛士兮守”。下部遺失,所缺9字尚未發現。其旁立元代大德十年(1306)摹刻碑,高2.85米,寬1.23米,僅有10餘字可辨認。此碑可佐證漢碑的高度,並推測漢碑大概斷於元代。大風歌碑整體結構勻稱,筆力遒勁,是古代碑刻藝術珍品。

歌風台

歌風台

歌風台按周秦和漢初的規矩,凡帝王舉行正式活動或儀式,都要築台。為此,沛縣父老築台紀念,名叫“歌風台”,並在台上樹碑,用大篆刻《大風歌》。

歌風台也是歷經滄桑,屢遷屢建。今天的歌風台,建築面積1.26萬平方米,建築總高26.8米,是漢城建築群的制高點,壯闊雄偉,在全國同類建築中堪稱首位 。

1982年2月,江蘇省人民政府將歌風台、大風歌碑公布為省級重點保護文物。

1984年,漢白玉劉邦像落成,像高1.8米,舉樽按劍,既有凱旋迴鄉的英姿,又有慷慨悲歌的神采。

歌風台原在古縣城東南,歷經滄桑,屢遷屢建。今天的歌風台,建築面積 12600平方米,建築總高26.8米,是漢城建築群的制高點,壯闊雄偉,在全國同類建築中堪稱首位重點文物。

旅遊信息

可乘13路、37路到徐州漢城然後包車前往。