倫敦條約

條約型重巡洋艦

條約型重巡洋艦其中所說的巡洋艦被定義為標準排水量1850噸以上、主炮口徑130毫米以上的軍艦。主炮口徑超過155毫米的為A(甲)級巡洋艦,155毫米以下的為B(乙)級巡洋艦。美國和英國的巡洋艦擁有量在總噸位上幾乎相同,美國更重視A級巡洋艦,而英國則更為重視B級。這主要是因為英國需要大量的數千噸級裝152毫米炮的巡洋艦用於殖民地警備。到1929年末英國和日本正在建造中的巡洋艦已經達到了條約規定的總噸位,但美國此時卻只開工了8艘巡洋艦,服役的只有1艘,按條約規定,美國還可以再建造10艘巡洋艦。結果,日本A級巡洋艦的擁有量為美國的60%,A級和B級巡洋艦的總噸位不到美國的65%。為了維持A級巡洋艦的總量,日本建造了屬於B級巡洋艦的強火力輕巡洋艦,裝15門155毫米炮(5座3聯裝)。這種設計是為了在《倫敦條約》到期之後換裝203毫米炮。這就是最上級巡洋艦。這一做法刺激了英、美兩國,結果它們也建造了多艘該類型的巡洋艦。

由於法國和義大利沒有簽署《倫敦條約》,所以不受巡洋艦建造數量的限制。兩國從很早就開始建造裝203毫米炮的條約型巡洋艦。到1932年兩國已經各自完工了7艘共約7萬噸的巡洋艦。但是,之後兩國開始建造裝152毫米炮的巡洋艦,再沒有開工新的條約型重巡洋艦。嘗試在1萬噸級巡洋艦上裝203毫米炮的還有納粹德國、西班牙和蘇聯。這3個國家本來就與《倫敦條約》毫無關係,所以不受限制。希特勒上台後於1935年宣布重新武裝。納粹海軍除了繼續建造裝152毫米炮的輕巡洋艦外,開始著手建造5艘裝203毫米炮的巡洋艦,到第二次世界大戰開戰時完成3艘。西班牙以英國肯特級為藍本,在1936-1937年完工了2艘巡洋艦,排水量1萬噸,裝8門203毫米炮(4座雙聯炮塔),速度為33節。蘇聯從1934年開始建造4艘8500噸的新型巡洋艦,裝6門180毫米炮。

發展沿革

條約型重巡洋艦

條約型重巡洋艦當時海軍強國的主要戰艦動力系統已由蒸汽機演進到了蒸汽輪機,動力裝置的重量有所減輕,儘管如此,還是不能在1萬噸排水量的限度下同時滿足強化動力和火力的需求。在這種情況下,條約型重巡洋艦隻能犧牲防禦力,把裝甲減輕到了不足以防禦203毫米炮的程度。

一戰末期或一戰剛結束時期.列強將原先只有5000噸級的巡洋艦大型化到7000噸以上,舷側和上甲板。防禦甲板都只有極薄的裝甲,但裝備了口徑152毫米以上的主炮。

英國海軍卡文迪什級(1915年計畫,9550噸)、美國海軍的奧馬哈級(1917年計畫,7050噸)等都屬於這一類。卡文迪什級速度29.5節,奧馬哈級設計速度高達35節。卡文迪什級裝190.5毫米炮7門。其後計畫建造的翡翠級(7550噸)和企業級(7380噸)反而小型化了,火炮也減輕到152毫米。主炮炮塔和輕巡洋艦一樣,只有25毫米厚的裝甲。這些巡洋艦直到一戰結束後才完工。

希佩海軍上將號

希佩海軍上將號平賀設計的第一要點就是船身的輕量化。他在之前設計的輕巡洋艦”夕張”號上已經試行了這種設計思路:長寬比加大、吃水線變長,這樣可以增加抗風浪能力。同時,裝甲也作為船體的結構件承擔負荷。軍控條約生效後,為了在1萬噸以下的船舶上裝203毫米炮,且達到30節以上的速度。輕量化設計就為設計者所普遍追求。為此,不要說船體構造,就連搭載的裝備也要儘量輕。這種情況不僅發生在日本,各締約國無不如此。

建造情況

條約型重巡洋艦

條約型重巡洋艦幾乎所有條約型重巡洋艦在1932年前就進入了現役。英國全部15艘、日本全部12艘、法國和義大利各7艘中的6艘在1932年前都已經完工。美國的條約型重巡洋艦開工最晚,到1932年底只完成了預定18艘中的9艘,而且還有3艘沒有開工建造。這主要是因為美國在追求高速度的同時,不打算放棄裝甲防護,因此設計製造的難度都很大。條約型重巡洋艦總共有55艘,分別由英、美。日、德、意5國建造,各國之間有相當大的差別。

◎英國

英國海軍的巡洋艦傳統上擔任保護海上交通和殖民地警備的任務。英國的條約型重巡洋艦遠洋活動能力不強,但非常重視航行的穩定性和居住的舒適性。它們的乾舷特別高,航速為31.5-32.25節。

從最初的肯特級,到後來的倫敦級、諾福克級,英國總共建造了13艘重巡。它們的設計比較相近,裝8門203毫米炮(4座雙聯),高幹舷、3根煙囪,只是在速度、防禦力和攻擊力的平衡上有細微的差別。肯特級的水線部有25.4毫米厚的裝甲,水線以下部分的船體外側設有魚雷防護線。倫敦級的水線部也僅有25.4毫米厚的裝甲,魚雷防護線設在船體內側,這樣有利於減輕船體重量。諾福克級基本沿襲了倫敦級的設計。約克級是一個以艦艇小型化來增加數量的嘗試。但《倫敦條約》把裝備203毫米炮的巡洋艦也列入了限制的範圍之內,所以僅建造了兩艘。該型艦裝備有6門203毫米炮(3座雙聯炮塔),水線部裝甲厚度為76.2毫米,這比肯特級,倫敦級和諾福克級都要厚得多。

◎美國

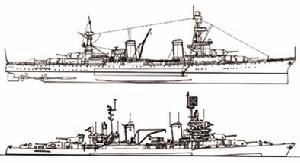

美彭薩科拉級

美彭薩科拉級美國的條約型重巡洋艦由於重視強大火炮和防禦能力,所以頭重腳輕,初期的條約型重巡洋艦穩定性差,搖擺嚴重。美國的條約型重巡洋艦的建造進度在各締約國中是最慢的,最後一艘服役已經到了1939年。而且其他各國在條約期過後全力建造裝152毫米炮的巡洋艦,美國海軍卻建造了更大的巴爾的摩級。

◎日本

古鷹青葉級

古鷹青葉級高雄級作為妙高級的改進型,舷側裝甲加強到127毫米,魚雷發射管配置在上甲板,加強了彈藥庫防禦,加大了主炮的仰角,設有巨大的塔狀艦橋。因為日本對條約型重巡洋艦設計要求過高,正式服役時的排水量往往超出原設計。這樣的事情雖然其他國家也經常發生,但是從建成後的排水量超過原設計的比率來看,還是日本超出的比率最大。日本的條約型重巡洋艦總共建造了8艘,到1932年全部完工。之後,日本對這8艘巡洋艦都進行了船體加固和武器更新。

◎法國

條約型重巡洋艦

條約型重巡洋艦最後建造的”迪普萊克斯”號強化了裝甲,水線部從A炮塔至Y炮塔裝甲厚達110毫米,甲板為80毫米,炮塔前側為110毫米。速度仍為31節。法國的條約型重巡洋艦總共建造了7艘,到1934年已經全部建造完畢。未簽署《倫敦條約》前法國本來可以建造更多的重巡洋艦,但僅建造了排水量為7600噸,裝備三聯裝152毫米炮的貝爾汀級巡洋艦。

◎義大利

義大利塔蘭托級

義大利塔蘭托級4艘扎拉級巡洋艦的防禦力明顯地改善,可看作準主力艦,速度為32-33節,但裝甲厚度有了很大提高,水線部、炮塔、司令塔均厚150毫米,甲板也有70毫米厚的裝甲,這在列強所建造的條約型重巡洋艦中是最厚的。可是義大利最後的條約型重巡洋艦波爾查諾級卻重新回到了重速度輕防禦的老路,裝甲厚度水線部為70毫米,甲板為50毫米,炮塔為80毫米,司令塔為100毫米,速度為35節。

義大利的條約型重巡洋艦總共建造了7艘,1933年全部建成。與法國一樣,義大利也沒有簽署《倫敦條約》,但義大利沒有再建造更多的裝備203毫米炮的巡洋艦,轉而建造裝備152毫米炮的巡洋艦。

效果與影響

條約型重巡洋艦

條約型重巡洋艦防護方面,重防護巡洋艦能抵擋203毫米和152毫米炮彈,削弱防護的巡洋艦卻都擋不住。肯特級的25.4毫米裝甲在重炮面前薄得像層紙。所以152毫米炮相對203毫米炮而言並不處於劣勢。實際上二戰期間,大多數巡洋艦之間的炮戰都是夜間近戰。遠距離炮戰的命中率基本上是零。因此兩種口徑火炮的射程對比只有理論意義,彈藥投射能力才是關鍵。

英國、法國和義大利最早都在條約型重巡洋艦上裝8門203毫米炮.因此而擠占了裝甲的重量份額,導致20世紀20年代開工的條約型重巡洋艦防禦力極差。到30年代,這3國開始逐漸重視軍艦的防護,但速度減少為31-33節。20年代後半期竣工的裝備203毫米炮的巡洋艦從性能上明顯不如30年代建造的裝備152毫米炮的巡洋艦。

日本和美國的條約型巡洋艦起初都裝備76.2毫米厚的裝甲,9一10門203毫米炮,設計速度為32-35節。由於裝備過重,搖擺一直是它們的一大弱點。當裝203毫米炮的巡洋艦接近條約限制量後,兩國也開始建造裝15門152毫米炮的巡洋艦了。

條約型重巡洋艦是在特殊的國際政治環境下產生的畸形軍艦。在二戰中這些軍艦的表現優劣各異,成為艦船史研究者們永恆的話題。