格語法

正文

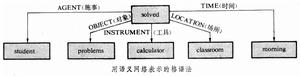

運用深層格概念對轉換語法進行修正的一種功能型語法。格語法是C.費爾摩於1968年提出的。格語法中的“格”是將傳統屈折語語法中表層格的概念推廣到在一切語法中均可同樣套用的深層格的概念,其基本思想是每一子句的深層結構是以動詞為中心成分,加上若干名詞短語組成的。每一名詞短語以一定的關係與中心動詞聯繫,這種關係是和語義有關的語法關係,稱之為深層格或簡稱為格。在實際問題中究竟設定多少格,完全根據問題需要和運用是否方便來定。費爾摩建議採用 9個格。①施事格:事件或行為的執行者、行動者、表現者。②感受格:某種行動後果的承受者、接受者。③對象格:動作對象或考慮對象。④工具格:導致某事件的物理手段或精神刺激。⑤來源格:事物的來源(地)。⑥目的格:事物的目的(地)。⑦場所格:事物所處場所。⑧時間格。⑨路徑格。例如,The student solved problemswith a calculator in the classroom this morning(學生今天早上在教室里用計算器做習題)的格語法用語義網路形式表示(見圖)是很方便的。

運用深層格概念對轉換語法進行修正的一種功能型語法。格語法是C.費爾摩於1968年提出的。格語法中的“格”是將傳統屈折語語法中表層格的概念推廣到在一切語法中均可同樣套用的深層格的概念,其基本思想是每一子句的深層結構是以動詞為中心成分,加上若干名詞短語組成的。每一名詞短語以一定的關係與中心動詞聯繫,這種關係是和語義有關的語法關係,稱之為深層格或簡稱為格。在實際問題中究竟設定多少格,完全根據問題需要和運用是否方便來定。費爾摩建議採用 9個格。①施事格:事件或行為的執行者、行動者、表現者。②感受格:某種行動後果的承受者、接受者。③對象格:動作對象或考慮對象。④工具格:導致某事件的物理手段或精神刺激。⑤來源格:事物的來源(地)。⑥目的格:事物的目的(地)。⑦場所格:事物所處場所。⑧時間格。⑨路徑格。例如,The student solved problemswith a calculator in the classroom this morning(學生今天早上在教室里用計算器做習題)的格語法用語義網路形式表示(見圖)是很方便的。

每個動詞可能出現的格形成一個有序集,稱之為相對於該動詞的格框架。用格框架對動詞進行分類是簡明有效的,例如動詞OPEN(開)的格框架建議為:(OBJECT(IN-STRUMENT)(AGENT)),其意義是任何以OPEN為動詞的句子的深層結構中必有OBJECT(對象),而INS-TRUMENT(工具)和AGENT(施事)則可有可無。例如:Zhang openedthe door(張開了門,未提工具),The key opened thedoor(用鑰匙開了門,未提施事),The door opened(門開了,施事和工具均未提)。在這三個例句中door在深層結構中都處於對象格的地位,與其在表層結構中是主格還是賓格無關。格語法已在自然語言處理系統的自動釋義、回響生成以及知識型系統的常識推理中獲得較廣泛的套用。

參考書目

E.Bach and R.Harms,eds, Universals in Linguistic Theory, Holt, Rinehart, and Winston, New York,1968.

格語法的來源

格語法(Case Grammar)是美國語言學家菲爾墨(C.J.Fillmore)在60代中期提出來的著重探討句法結構與語義之間關係的一種語法理論和語義學理論。結構主義語言學,特別是作為結構主義語言學一個分支的美國描寫語言學,完全拋開意義,其結果把語言學引進一條越走越窄的死胡同。這就給喬姆斯基(Noam Chomsky)的轉換生成語法(transformational generative grammar)的興起準備了條件。喬姆斯基在1957年出版的第一本書《句法結構》中提出了三大規則:短語結構規則、轉換規則、語素音位規則。其短語結構規則(S → NP + VP;V + NP)的目標是生成所有的句子。結果,生成所有句子的目標雖然達到了,但是在生成正確句子(“約翰喝酒”)的同時,也生成出錯誤的句子(“灑喝約翰”)。這說明動詞和名詞之間要有一種語義限制。為了避免錯句的產生,就應該對規則進行一些辭彙、語義方面的限制。如 drink(喝):其前面的名詞一般是人,至少是有生命的;其後面的名詞是液體甚至是飲料。喬姆斯基針對他第一本書存在的問題,於1965年出版了第二本書《語法理論的各方面》(The Aspects of the Theory of Yourself),主要是對第一本書的規則加以語義限制。喬姆斯基的第一本書《句法結構》對待語義的態度與結構主義差不多,都認為語義不應當包括在語法裡頭,從第二本書開始卻把語義包括在內了,這是轉換生成語法的一個質變。但第二本書出版後不到一年又發現有新的問題。首先起來反對的是喬姆斯基的學生菲爾墨,他認為用各類格框架分析句法結構要比喬姆斯基的轉換規則方便精密得多。為了從語義的角度彌補轉換生成語法的不足,菲爾墨1966年發表了《關於現代的格理論》(Toward a Modern Theory of Case),1968年發表了《格辨》(The Case for Case ),1971年發表了《格語法的某些問題》(Some Problem for Case Grammar),1977年發表了《再論格辨》(The Case for Case Reopened)。其中的《格辨》是代表性論文,已有中譯本(胡明揚譯),刊載在中國社會科學出版社1980年出版的《語言學譯叢》第二輯。菲爾墨以上這些系列論文形成了一個語法學派,即所謂格語法,它實際上是轉換生成語法發展出來的一個分支。

格的含義

在傳統語法中,“格”是指某些屈折語法中用於表示詞間語法關係的名詞和代詞的形態變化,這種格必定有顯性的形態標記,即以表層的詞形變化為依據。如德語的四格。在漢語中,名詞和代詞沒有形態變化,所以沒有格。

傳統語言學中的格只是表層格,其形式標誌是詞尾變化或者詞幹音變,這是某些屈折語的特有現象。格語法中的“格”是“深層格”,它是句子中體詞(名詞,代詞等)和謂詞(動詞,形容詞等)之間的及物性關係(transitivity),這些關係是語義關係,它是一切語言中普遍存在的現象。

這種格是在底層結構中依據名詞與動詞之間的句法語義關係來確定的,這種關係一經確定就固定不變,不管它們經過什麼轉換操作,在表層結構中處於什麼位置,與動詞形成什麼語法關係,底層上的格與任何具體語言中的表層結構上的語法概念沒有對應關係。

配圖