歷史

建制沿革

主詞條:杜橋歷史 《杜橋志》

杜橋歷史悠久,人文薈萃。商周時屬東甌地,北宋熙寧五年建杜瀆鹽場管理鹽業,成為當時台州六大鹽場之一,歷史上與樂清虹橋、路橋並稱“浙東南三橋”。方言屬吳語系台州次方言片。因地處海隅,仍保留古越(吳)語音。

改革開放以來,杜橋人民發揚“吃苦耐勞、敢為人先、勇於創新、開放包容”的杜橋精神。

杜橋全景圖

杜橋全景圖一直以來是椒北平原的經濟、商貿和文教中心。對周邊鄉鎮近600平方公里、輻射周邊鄉鎮60餘萬人口有較強的集聚輻射能力。瀕臨三門灣,語言與三門話更為接近。杜橋人民解放思想,與時俱進,艱苦奮鬥,開拓進取,大力發展實體經濟,取得了令人矚目的成就。擁有工業、醫療、眼鏡等主導產業上規模企業134家,浙江眼鏡城、中國杜拜眼鏡中心等各類市場20多家。全鎮陸域面積186平方公里。總產值210億元,財政總收入7.9億元,農村居民人均純收入16300元。是臨海東部與椒江北岸的經濟、商貿、文化中心。並先後榮獲全國發展改革試點鎮,省級中心鎮,省首批小城市培育試點鎮,全國太陽鏡生產基地、浙江省綠色小城鎮、浙江省首批村鎮建設現代化示範鎮、省教育強鎮、省科普示範鎮、省衛生鎮、省級生態鎮等稱號。

歷史蟬變

商周時,杜橋為東甌地。春秋戰國為東甌王國。漢初,為閩越地。

始元二年(前85)杜橋地屬會稽郡回浦縣。

建武六年(30)撤回浦縣,併入鄞縣,地屬鄞縣回浦鄉。

杜橋街港

杜橋街港東漢章和元年(87)改回浦縣為章安縣。

三國吳太元二年析章安、永寧置臨海,地屬之。

太平二年(257)析會稽東部置臨海郡。兩晉南朝均屬之。

隋開皇九年(589)廢臨海郡,屬處州。

唐武德八年(625),郡徙縣廢,移治於臨海大固山置臨海縣,塗下橋地屬江南道台州臨海縣。五代十國時期屬吳越國台州臨海縣。

北宋熙寧五年(1072),置杜瀆鹽場,塗下橋均屬杜瀆場地。北宋祥符間屬兩浙路台州臨海縣承恩鄉、保樂鄉,南宋嘉定間屬兩浙東路台州府臨海縣承恩鄉、保樂鄉。

元至元十四年(1277)屬江浙行省浙東道台州路臨海縣承恩鄉磻石里廿二至卅二都及保樂鄉永福里十七至二十四都。

明洪武二十年(1387)徙連盤巡檢司入海口長沙(上盤城山村)。設定汛、鋪、營汛巡防,以千把總領之。

清順治十八年(1661)奉令遷海,撤沿海30里居民入內而空其地,杜橋各鄉莊田園廬舍一概放棄。

康熙八年(1669)始展復,

康熙二十二年(1683)全部盡復。

清雍正四年(1726),改設鄉莊制,復十五鄉,地屬臨海縣第七承恩鄉,第八保樂鄉。舊區域為六、七、八、九、十莊(小芝、大汾、杜橋、上盤、桃渚)。

雍正七年(1729),桃渚澗羅(北澗)兩浙杜瀆鹽場署移駐塗下橋下街頭。

宣統二年(1910)實行鄉鎮地方自治制,鄉、里屬未變。均屬浙江省寧紹台道台州府臨海縣。

民國3年(1914)6月,屬浙江省會稽道臨海縣。16年廢道。

21年(1932)6月屬第六行政督察區臨海縣,9月改屬第五行政督察區臨海縣,

22年(1933)改屬第四特區,

24年(1935)改台州為臨海行政督察區,

26年(1937)改屬第七行政督察區臨海縣。

28年(1939)1月,建立杜橋區(第五區),隸屬臨海縣。

30年(1941)元月,四區桃渚區與五區塗橋區合併建立塗桃區(第五區),屬臨海縣。

32年(1943),又改屬浙東行署臨海縣。

34年(1945)行署裁撤。

37年(1948)5月,改屬台州第六行政督察區臨海縣塗桃區(第五區)。

1949年6月23日,屬第六台州專員公署臨海縣。

1952年6月杜橋街區正式成立建制鎮。

1954年5月20日改屬寧波專區臨海縣。

1955年4月塗桃區,塗橋鎮更名為“杜橋區”、“杜橋鎮”。

1957年7月13日改屬台州專署臨海縣。

1958年10月,撤銷區建制,實行縣鄉(鎮)兩級制。同月更名杜橋人民公社(區級)轄6個鄉。

1959年3月杜橋、章安、連盤、桃渚、小雄等沿海地區建立沿海人民大公社。10月4日,台州專員公署復撤。11月改稱沿海人民公社,下設4個區級公社。12月12日,改屬溫州專區臨海縣。

1959年11月至1961年6月,杜橋鎮為臨海縣直屬鎮。

1959年3月建立沿海工委,1960年6月撤。

1961年7月,撤管理區,復建杜橋區公所,章安,連盤2個區級公社併入杜橋區,撤銷杜橋鎮。人民公社改為區公所,管理區改為人民公社。屬台州專區臨海縣。

1963年3月,建立章安工委,至11月撤併杜橋區。

1969年4月,區公所改建杜橋區革命領導小組和中共杜橋區核心小組。同月,杜橋鎮從杜橋公社分出單獨建置。

1978年7月8日,杜橋區的章安、楊司、梓林、溪口、龍溪5個公社劃出成立章安區。

1979年6月21日,撤區革命領導小組,恢復杜橋區公所。

1981年10月恢復杜橋鎮人民政府。

1982年1月,杜橋區沿海公社劃入椒江市章安區。

1983年11月19日,實行政社分設,恢復鄉(鎮)村制,公社改為鄉鎮人民政府,生產大隊改行政村。

1984年11月,建立上盤建制鎮(鄉級)。

1985年5月22日,劃出杜橋區的上盤鎮,市場、濱海、新城、頭門4鄉1鎮和桃渚區的連盤鄉設立上盤區。

1986年3月1日撤縣設市,杜橋區屬台州行政公署臨海市。

1992年5月20日撤區擴鎮並鄉,裁撤杜橋區,山項、大汾、西洋三鄉歸併杜橋鎮,建立管理區。同時重設立杜橋、杜街管理區。桐峙區龍南鄉劃歸溪口鄉,山項、大汾、西洋、杜橋、杜街5個管理區改為辦事處。市場、川南、溪口三鄉單獨建立。

1996年杜橋舊貌

1996年杜橋舊貌1994年9月2月,改隨台州市屬臨海市管轄,以迄今於止。

2002年1月7日,行政區劃調整,市場鄉、川南鄉、溪口鄉、連盤鄉的雉溪辦事處,劃入杜橋鎮,並設雉溪辦事處。下設杜街、杜橋、山項、大汾、川南、市場、西洋,溪口、雉溪9個辦事處。

2002年6月30日,西洋辦事處11個行政村劃歸大汾辦事處。雉溪辦事處轄塘里洋、岙底陳、肯埠、蘭江塘、東連、知建、應山塘、花山8個行政村及與原杜橋辦事處白岩前、麻車、燕庫、溪頭、湖田、洋平、西外、王界山、橫路、杜北、斜岙11個行政村合併。原屬杜橋辦事處的鐵路頭、塘岸、穿山、新樓、樓下、杜南、塘岸、7行政村劃入杜街辦事處。

2003年9月30日下設7個辦事處,123個行政村,鳳山社區、解放社區、松山社區,3個社區。

2006年11月1日,臨海市在杜橋鎮召開加快東部發展再動員大會,強勢推進東部開發,建設濱海工貿新城,成立臨海東部區塊工作委員會

2009年 6月中旬,在美麗的東海之濱大鹿島,中國企業發展規劃院院長王克為浙江省臨海市杜橋鎮黨政機關50餘名官員作了題為“以競爭力創造從鎮到市的嬗變”的規劃方向提案報告,自此拉開了規劃院的再度創新之舉--以競爭力為突破口,拉動區域經濟綜合配套變革。

交通郵政

古時,陸路交通以肩挑手提步行,富戶自備或租用轎子,大宗貨物主要靠單幫運輸。漢代,走章(章安)句(句章)驛道穿境。歷代修建五橫六縱為主的乾支路,均為泥路。清康熙九年(1670),由地方紳民出資鋪設3尺石板。此後平原地區主幹道均以石板路為主,山嶺一般鋪卵石、碎石和片石。出遠門,去府縣,多走水路,大宗貨物運輸全賴水運。民國26年(1937)始建杜橋—前所公路,1958年開通客運汽車。此後,加快公路建設。境內現有75省道1條,縣道3條,鄉道(等級公路)5條。2003年12月,實現村村通公路,全部水泥路面。客運和貨運以汽車運輸為主,杜橋成為台州灣北岸的交通樞紐。

工業

西漢至南北朝,溪口鐵場、開井、馬岙等地築瓷窯燒造青瓷器皿。鐵場冶煉青銅器。北宋熙寧五年(1072)建杜瀆場,置監設官,開灶煎鹽。北宋雉溪墾步設有官辦酒坊造酒,雉溪、鐵場二地淘沙冶鐵。清代,形成諸多中小規模作坊和工場,有一批作坊手工業藝人,有些僱工或招收學徒生產,也有挑擔上門服務修理。有大量泥、木、石、漆手工藝戶。鎮區手工業大多數前店後坊,一般獨家獨戶經營,自產自銷,或集體產銷。

杜橋小手工行業有三缸(醬缸、酒缸、染缸),五匠(銅、鐵、木、石、泥水),六坊(糖坊、染坊、孵坊、水作坊、磨坊、酒醬坊)之稱。並有鐵器、竹器、泥水、石作、木匠、箍桶、油漆、金銀首飾、銅、錫、鑊爐、印染、成衣、製鞋、鞋帽、木雕、細木、枋木鋪、起屋、刻字、糖坊、制傘、榨油、釀造、磨坊、菸絲、冶鑄、彈棉、鐘錶修理、白鐵、制土糖、印刷、香燭、絲線、紡織、鐵釘、燈籠、絲棕、磚瓦等一些行業屬商業性兼手工製造。

自杜橋立市後,貿易興起,農副產品由自給自足轉向市場交易,促進手工業發展,以傳統手工業和家庭作坊特色專業形成一村一品,有些村落生產延至今日。清同治、光緒年間,湖田許蘸春精於技藝造作,其子許世卿遊學東瀛,採風西域,專於鐵廠器械工藝。

眼鏡業

20世紀60年代,杜橋區沿海公社、山項公社的一些農民“偷偷”外出販銷眼鏡,至70年代人數逐漸增加。1992年,外出販銷有2萬多人,遍布全國各大中小城市及村鎮,有的遠至中蘇、中緬、中印、中越邊境,形成一支龐大的眼鏡行銷隊伍。70年代起,一些人在杜橋和前所碼頭做起眼鏡批發生意,供應在外販銷零售戶,後來逐漸集中到廟前街。1982年,有眼鏡店11家和一些小攤及地攤,沿公路兩邊延伸,形成馬路市場。1986年11月,開辦杜橋小商品眼鏡批發市場,1990年單獨開辦眼鏡批發市場,成為全國四大眼鏡市場之一。1993年4月,鎮政府獨資新建杜橋眼鏡城。

1972年,大汾公社開辦“大汾光學玻璃廠”,生產玻璃鏡片。80年代,在外販銷眼鏡的農民回家辦廠或辦家庭作坊,磨鏡片,做鏡架,生產零配件,組裝成鏡,形成生產、批發、銷售一條龍的眼鏡產業鏈。1996年,組建杜橋眼鏡集團公司,取得出口自營權。集團先後組織眼鏡生產和銷售企業到香港、美國、俄羅斯、中東等地考察,組團參加國內及世界各地的眼鏡博覽會和展銷會,把杜橋眼鏡打入國際市場。2002年10月,開辦阿拉伯聯合酋長國(杜拜)中國眼鏡中心。杜橋眼鏡出口到世界5大洲、30多個國家和地區。2005年,杜橋鎮申報中國太陽鏡生產基地,計畫投資1億元建設新的浙江眼鏡城。

經濟文化

工業經濟

杜橋

杜橋全鎮工業發達,已形成醫化、眼鏡、汽摩配三大特色主導產業,2012年全鎮實現工業產值200.8億元,其中規模上產值118億元,現有上市企業1家,年產值上億元企業33家,國家高新企業2家,擁有中國馳名商標1個。浙江化學原料藥基地臨海園區是國家首批循環化改造試點、省級生物醫藥高技術產業基地和全省唯一的現代醫藥製造模式轉型示範試點。杜橋是全國太陽鏡生產基地和中國眼鏡進出口基地,太陽鏡生產占全國60%。

浙江眼鏡城是省區域性重點專業市場,還建立了中國杜拜眼鏡中心和廣州眼鏡分市場,眼鏡行銷走向全世界。

醫化產業主要包括成品藥、化學原料藥、醫藥中間體等,年產值36.35億元。機械產業主要包括汽摩配件、銅管件等,年產值18.74億元。同時,注重產業布局的調整,發揮產業集聚和輻射效應。全鎮主要有大汾眼鏡工業區塊、機械工業區塊、南工業發展區和(國家級)浙江

杜橋建設

杜橋建設省化學原料藥基地等產業集聚區,其中浙江省化學原料藥基地是2001 年由國家計委、國家經貿委批准設立的化學原料藥和醫藥中間體產業的唯一集聚區,規劃面積20平方公里,已開發5平方公里,擁有上市公司華海藥業、海翔藥業、永太科技、仙琚製藥等一大批骨幹企業。全鎮現有眼鏡、機械、醫化、汽摩配等主導產業上規模企業134家,年產值上億元企業17家,上市企業1家,國家高新企業2家,省級高新企業10家。2012年,全鎮實現生產總值82.6億元,財政總收入7.9億元,城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均純收入分別為32600元和16300元。

農經壯大

積極調整農業產業結構,大力發展高效農業,培育農家樂、觀光農業等特色農業,努力促進農業增效、農民增收。全鎮已有各類農業合作社28家,農家樂10多家。並有花椰菜白菜花、萬畝無公害水稻、洋平楊梅等多個農業基地,其中花椰菜白菜花種植面積4萬多畝,年產值近8000萬元。有6個農產品獲國家無公害農產品認證。同時,通過深入實施“農村勞動力素質培訓工程”,提高了農民的農業科技水平,增強了農民從事第二、三產業的技能,把富餘的農村勞動力從土地中解放出來,從根本上改善了農民的生活。

服務繁榮

杜橋

杜橋全鎮共有眼鏡、家俱、建材等有一定檔次、規模的專業市場20多家。其中浙江眼鏡城是省區域性重點專業市

場,而占地100畝的新一代浙江國際眼鏡城即將開始動工建設。建有華吉、鏇宮、天脈假日、耀達、好又多、惠購、歐樂購物廣場等一批高檔次的酒店和大型商場,四星級的國際大酒店已開始建設。房地產業近幾年快速發展,金都花園、時代名邸、中洋名苑、世紀豪庭、萬邦星城、萬邦國際花園、萬邦名城等設施齊全的現代住宅小區相繼落成。

基礎完善

經過30年的建設,杜橋已經初步形成了現代化小城市的框架,現有建成區面積13.6平方公里,建成區人口6萬人。先後完成了兩次城市總體規劃的修編,新的城區總體規劃和中心區城市形象設計已經完成。以加強城市基礎設施建設為重點,堅持老區改造與新區建設相結合,每年都推出一大批重點建設項目。投資4億元建造了杜南大道、濱海路和沿海大道等三支城市主幹道,改造完成了解放街、府前街、杜西路、杜北路等城區主道路,形成了“五縱六橫”的城區道路網。杜橋大廈、世紀豪庭、萬邦花園等標誌性建築拔地而起,鳳凰山公園、松山公園、街心公園、三角綠島廣場等改造完成。以濱海路為軸線、湖景公園為核心的新城市中心區建設已全面啟動,按照“山水、活力、宜居”的建設理念,已落實浙江國際眼鏡城、供電大樓、信用大樓、建設大樓、水務大樓等多個重點建設項目。基礎施設不斷完善,先後建成了杜橋客運中心、杜盈線、110KV鏡都變、220KV童燎變等重點基礎設施項目,啟動建設了台金高速東延線、83省道改建、牛頭山引水工程、城市污水截污管網等項目。新農村建設紮實推進,來持續開展“千村整治、百村示範”活動,積極實施農民康居工程,首批驗收5個村,解決了近400戶農民的建房指標,立項復墾土地80多畝。同時,加大對農村生活生產基礎設施建設的投入,城鄉交通、環衛、供水、排污等一體化進程不斷加快。

全面發展

在經濟發展的同時,杜橋鎮黨委、政府堅持以人為本,高度關注民生工作,推進社會各項事業的全面協調發展。圍繞學有所教,把教育擺到優先發展位置,形成了較為完善的教育體系,先後被評為台州市、浙江省教育強鎮。杜橋電大為全國首個鄉鎮電大;杜橋中學為省二級重點中學,浙江省首個鄉鎮聯考考點。文化體育事業蓬勃發展,積極開展農村文化活動中心創建,已建成村級文化活動中心60多家。農村公共衛生服務體系較為完善,鎮內有臨海市第二人民醫院,為二級甲等醫院,各村、社區都設立了衛生服務站。高度重視社會保障體系的完善,03年設立了首個鄉鎮特困生扶持基金,已發放扶持資金達57萬元,共有1428人次受到援助;積極開展“一戶一策一幹部”幫扶活動,全鎮997戶低保戶、115戶困難黨員得到幫扶。“平安杜橋”建設不斷深化,先後建立了“五四三二”全方位立體治安防控體系、“四理”聯動調解工作機制、村級信訪規範化工作機制和流動人口“三化”管理模式,投入500多萬元建立全國首個鄉鎮應急管理系統平台。

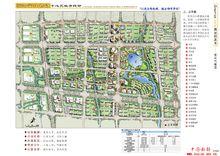

杜橋鎮區設計圖

杜橋鎮區設計圖發展規劃

杜橋將繼續投入6.5億元用於市政設施項目建設。不斷完善社會保障體系,全面實施城鄉居民養老保險,預計到2013年城鄉居民養老、醫療保險參保率達到90%以上。3年後,預計全鎮GDP總量達到93億元,年均增長17%,財政總收入突破10億元,年均增長25%以上,城鎮居民可支配收入4萬元,農民人均純收入2萬元,建成區面積擴大到15.2平方公里,建成區常住人口達13萬人,成為一個名副其實的小城市。

社會

民風

杜橋瀕海枕山,土壤膏沃。宋時以農耕為主,煮鹽捕魚為輔。元至正年間(1341~1368)“民俗惇龐,仁美足風”。明時,人尚淳良,士、工、商、農安心樂業。清康熙二十七年(1688),塗人“民風近古,獄訟漸息,家敦倫紀,人懷長厚,協和親遜相視成風”。大姓殷富者率循典章,詩禮耕讀傳家,平民男耕女織,以度年歲。

鄉民勤於農作為主,養畜禽、捕魚經營為副,以勤持家,俗尚儉樸,平時飲食吃米,喜食海貨兼素食。

年節敬神佑護,遇婚喪造屋,鄰里幫工禮尚往來。婚喪喜事,必按傳統行事,不稍疏忽。親友患病,必去探望詢慰。逢年過節,登門賀喜,合家歡慶,走親訪友拜歲。孩童周歲,鄰里互贈麵食,小孩頭次來親戚家,長輩分送“金命錢”。清明、春節,遠道回家,培土燒紙和團聚。

杜橋人好客大度,凡登門者皆以熱情招呼,有來客泡雞子茶(桂圓茶)以待,接力糯米圓子(炒糯米圓)和面敬客並留宿。酒宴用金團(類似驢打滾圓形桂花粉包衣)飯招待。請匠人幹活,每餐必備酒菜,遞煙徹茶相待,親友來訪相托,殷勤接待,盡其所能,街行路遇,笑臉相迎招呼相應。

世事變遷,民風亦隨之演變。清末民初,杜橋人赴滬等地經商或於商鋪做工。上世紀60年代之後,有不願守舊敢於冒險者,走南闖北,經營箍桶、補鞋、賣草藥等業,兼營眼鏡。親帶親、熟托熟,外出務商、打工者漸多,足跡遍布全國各地,經營隊伍龐大,眼鏡行銷成為杜橋的一大產業。2000年後,由於生活緊湊,住房變革,鄰里交往減少。計畫生育自覺執行,少生優生已漸成風。形成思想開放,視野開闊,性格豪爽,吃苦耐勞,重工偕農,重教善商的新民風。

旅遊

概述

杜橋區內保存至今的人文景觀,文化遺存古往今來不少文人墨客到此遊覽留下眾多詩篇。

保留南宋惠因寺摩崖石刻2處,省級文物保護單位溪口湧泉窯址群。還有明代海防連盤巡檢司城、抗倭烽火台和臨海市重點文物保護單位9處等名勝古蹟。

龍潭坑景區,位於鎮北龍王村,為大型壺穴景觀,區內十八龍潭,潭潭相連,點點成景,保護面積2804畝。年均氣溫16℃,年降雨量1700毫米,土壤腐殖層厚,生長各種植物400多種,喬灌木300多種,系典型的地帶性常綠闊葉林——浙閩山丘甜櫧木,荷林區,為亞熱帶頂級群落。內有重點保護野生植物榧樹、紅楠、鹿角杜鵑、雲山青岡、卵葉桂、紫檀(青龍木)、金錢松、羅漢松。重點保護野生一級動物雲豹、黑鹿、二級穿山甲、虎紋蛙、鵰鶚(貓頭鷹)、小靈貓。省級重點保護動物豪豬、眼鏡蛇(五步蛇)等珍稀動植物。保護區內有十八龍潭勝景,以次遞進:宋稱碧裸潭、碧嬴潭(碧螺潭),澗谷之間,溪山環繞,泉聲澈石,形狀大小各異。有龍沖潭、池骨潭、烏龍潭、發問頭潭、草臼潭、笑客潭、長沙潭、大蒲團潭、長潭、流頭潭,許樂潭、旗桿潭、蚌殼潭、龍潭、籰絲潭、畚斗潭、豬腰潭、大籮潭。溪水從上潭注入下潭,潭潭相連,水花飛濺,點點成景,分布紫塔棲霞、雙鷲銜煙、清溪浴鷗、金字翠屏、石墩明月、西鰲映斗、碧瀛龍沼、石門瀑布八大景點,還有龍王洞、龍王旗、船岩、蟹岩、團箕岩、石新郎、石新娘,宋建靈渥廟(龍王廟)等名勝景點。谷地有樵夫踩出的山間小徑,四季鳥語花香,含煙點翠障蔽,天然景色純淨雅致,是發展生態旅遊的勝地。

白岩山景區,在鎮北郊塘里洋村境內,是億萬年前的中生代(白堊紀、侏羅紀、二疊紀)火山地質公園。有3個火山噴發口,成200多米高的塔狀岩峰,熔岩台地已分化解體,經自然侵蝕,成方山、峰叢、峰牆、洞林、峽谷或嶂谷。山崖峭壁上有洞穴石室,洞穴林立,層狀排列,為特色的火山熔岩地質風貌。白岩洞位於山腰,岩級方疊,瑩潔如玉,又名瓊華洞。據清馮賡雪《台南洞林志》載,康熙年間,時隱禪師、戒月和尚開創了梵宇。清乾隆二十三年(1758)菊月,住持良主和尚和福緣捐資銀30兩中興。光緒五年(1879),善順、文朝禪師重建,依崖而構大殿、廂房、二層門樓。洞前古木參天,有羅漢松、銀杏、松、樟、梓等古樹名木,洞西有峻岭直下,嶺半對峙兩岩似門,洞外山岩勢若龍盤虎踞。洞周有歷代僧墓塔。

去西約1里,絕壁下有11洞。近看岩下開一洞天,若蓮一瓣;在洞前仰望,雙鯉岩似插翅奮飛,勢挾風雷,崢嶸天表,而名崢嶸洞。清雍正二年(1724),雨華洞僧文來在此築神舍結庵,洞內留三味泉、天賜井和化身岩。

白岩山共有58洞、48峰、72奇岩、9瀑、18灘。有嬉娃疊石、石舫迷津、烏龜聽法、白象踱步、熊貓瞰視、鯉魚躍天等景觀。附近有雙蓮洞、雨華洞(雨花洞)、阿彌庵、佛頭岩、戚將軍夫婦岩、金仙洞(靈壽洞)、鍾岩山、掛鍾潭、宋金仙寺舊址,阿彌庵後大白岩下存清乾隆至道光年間僧坐化塔林。

伏虎山海蝕地貌,在塘岸村尖峰山下洞岩。長150米的沿邊山麓岩壁峭立,枯峰岩穴遍地,怪石嶙峋,岩廊古洞猶存,千姿百態,如猴、豬、虬龍、蛇等象形圖案。這一帶的岩層,有較典型的整片的海相沉質地層、典型的海蝕地貌,夾有灰礫岩、頁岩並存,並有多樣岩熔地質地貌,與臨海桃渚國家地質公園的地質地貌聯成一片。民國34年(1945),匯頭金寄桴等13人於塘岸村依崖而建靈岩樓閣,名伏虎山靈岩洞。此地茂林修竹,阡陌春景,登樓極目遠眺,曲徑通幽,旁有伏虎聽經、雄鷹棲遲景點。

旅遊景點

盧家石牌坊 在山項盧家村盧氏祠堂前,清鹹豐三年(1853)十二月,為下屋已故貢生盧公倬妻楊氏節孝立。青石構成,四柱3間3樓,高7.4米,跨度7.2米,額枋題:彤管揚休、節孝坊,衡石題:清旌表故貢生盧公倬妻楊氏節孝之坊、皇清旌表已故貢生盧公倬妻楊氏節孝,款題:鹹豐三年癸丑歲十有二月穀旦新建。正樓龕內鐫刻“聖旨、敕建”石,浮雕紋飾有雙獅玩球、二龍戲珠、四象群嬉、五福護壽圖案,以及梅花、荷花、牡丹、菊花、猴、獅、馬、鹿、八寶等珍禽異獸和四季花卉。鐫有兵部尚書兼都察院右都御史總督福建浙江等處地方軍務兼理糧餉鹽課劉,兵部侍郎兼都察院右都御史巡撫浙江等處地方節制水陸軍務兼糧餉梁,欽命浙江等處承宣布政使司布政使兼管海防軍務加三級覺羅存,欽命禮部右使部浙江提督全省學政吳,浙江等處提刑按察使司按察使統轄全省傳事務加三級李,分巡寧紹台兼管水利海防道加三級陳,署浙江台州府知府加三級珠,署浙江台州府臨海縣知縣李,臨海縣學教諭張,臨海縣學訓導徐,10位職官題名和“千載日星光玉勅,半江風月湛冰心”坊聯。1986年10月17日,列為臨海市重點文物保護單位。

沿海烽火台 在市場村市場山巔,底長9.6米,台寬6.6米,殘高3.37米,原台上置高0.7米的防風牆,西側附設石級,中為凹地燃火堂,有險情用狼煙傳遞軍情。1986年10月17日,列為臨海市重點文物保護單位。

溪口湧泉窯址群 在溪口鐵場村岙里坑、安王山(鳳凰山)、馬岙村鯰魚坑口、棺田山、開井村內西坡地甏坑、粟下等處。是東漢至南朝時期章安制瓷燒造業的聚集地,迄今台州發現較早青瓷窯址之一。窯址處於山麓坡地和平原接壤處,依山而建。鯰魚坑口窯址保存完好,面積約600平方米,碗、缽為大宗,還有壺、罐、洗、碗、缽、瓶、罍、碟、盂、倉、杯等10多類50餘個品種。瓷釉色淡青如洗,滋潤光澤。裝飾以釉下印、刻、劃花為主和小量堆塑,如席紋、方格紋、曲折紋、水波紋、弦紋、聯珠紋、圓點紋、捲曲紋、劃紋、太陽紋和堆貼禽獸等。瓷器輪製成型,造型規整,採用模印,有雕、堆、刻、捏、鏤孔技法。有日常生活需用的酒具、餐具、文具和日用品等,還兼冥器燒制生產。胎骨粗厚堅緻,呈灰白色,火候較高,擊聲鏗鏘。此窯的發現為研究台州古代物質文明發展狀況和章安青瓷工藝提供了歷史物證。保護範圍以坑口水溝匯合處為基點,東西各延伸30米,南延40米,建設控制地帶在保護範圍基礎上再延30米。台州溪口窯產品有濃郁的地方民俗氣息。1989年12月12日,公布為浙江省重點文物保護單位。

項慶石墓 在鎮郊斜岙村大岙谷堆山北麓,民國22年(1933)8月建。墓3壇,占地124.8平方米,墓面由海門葭沚黃崇韜題:項公慶石壽域;左右分刻“項公慶石營壙記”,額題“山明水秀”,鐫刻麻姑、和合、劉海,鶴、鹿、獅、鷹等,工藝雕刻精細,書法精美。2003年12月5日,列為臨海市重點文物保護單位。

包桐生墓 在溪口下周村後雞母山東麓,小芝包家包桐生夫婦合葬墓。建於民國22(1933)年,墓3壇,占地125.5平方米,原墓有石護欄、引梯,前置石桌。國民黨中央監察院院長於右任題墓表,監察委員黃岩洪陸東撰題碑文,黃岩陸軍上將方策、陸軍中將盧洛平、陸軍少將徐樂堯、第一師長於達、永康縣縣長任重、黃巖縣縣長江恢閱、浙江法政學校校長黃慶忠、臨海縣縣長姚彥文及杭州西湖博物館館長王念劬、張維乾題寫墓贊或墓銘。後泰山石刻包桐生夫婦坐像。2003年12月5日,列為臨海市重點文物保護單位。

方廷英墓 在溪口鐵場村虎頭山西麓。墓西向,占地96.5平方米,墓面由山西三原縣知縣黃岩焦文基題:清授奉政大夫方公廷英字子元之壽域德配唐夫人暨長子韻農之墓。民國7年(1918)8月始建,27年擴建,墓3壇,為章安街方廷英夫婦及長子合葬墓。墓前置石桌、鼓凳、屏風、拜台,四周置石柱護欄、福字梅屏、引梯。浮雕肖像圖案生動,在臨海同時期的墓葬構建中為獨有。2003年12月5日,列為臨海市重點文物保護單位。

金滿故居 在山項後地村假山,2進穿堂大透四合院,計33間。清嘉慶、道光年間建築,東附屋(鳳凰翼)抬梁硬山頂,2層樓屋,為金滿出生地故居。1991年10月21日,在道地立“金滿故居紀念碑”。2003年12月5日,列為臨海市重點文物保護單位。

旗桿里 旗桿石 在川南河東村。項氏旗桿里古宅系清光緒三年(1877)欽點御前藍翎侍衛項維揚“侍衛府”,及歲貢項靖邦、項殿邦、項雲陸舊居的合稱。硬山頂兩坡,2層,計房69間,成3座院落,成“品”字形。各院正房明間為抬梁式,余皆穿斗式。在3院之間石鋪道地中,東、南、西、北向各豎立1對旗桿,後遂名旗桿里。大門南向,題書“侍衛府”,進入頭門過甬道依次為二門及後門,二門題“敦仁安土”,後門題“北門鎖鑰”。

東院侍衛府西向,全20間,正廳堂前端放右刀、左炮,懸武魁匾。台門懸“侍衛府”豎匾。門口豎立鐫刻“中式四十一名舉人項維揚”甲午石。南院為項靖邦、項殿邦合宅。內懸“里塾義型”匾,台門懸“進士”匾,門額題“北辰高拱”,門口豎立鐫刻“光緒乙已科歲貢項殿邦立”甲午石。北院為項靖邦宅院,全9間,大門面南,內懸“歲貢”匾,門口豎立鐫刻“光緒辛丑臘月吉旦,丙申歲貢項靖邦立”甲午石,門額題“薰風南來”。緊接項維揚宅以北為光緒二十三年歲貢項雲陸宅,內懸“歲貢”匾,大門面西,全20間。旗桿里大道地正中1對方形須彌座,鐫刻“光緒六年葭月吉旦,御前侍衛項維揚立”字樣的甲午石。東大院建於清嘉慶、道光年間,系藍翎侍衛項維揚祖居改為侍衛府,其餘3院落均為清同治、光緒年間建築。旗桿4對異於通常2對。東南北3面仍保留著項維揚、項靖邦、項殿邦故宅。2003年12月5日,列為臨海市重點文物保護單位。

白岩洞寺僧人塔墓 在鎮北郊塘里洋村崢嶸洞東側,共有6座。清雍正四年(1726)、乾隆三十年、三十五年、四十五年僧塔:沙彌普同塔、比丘普同塔、開山傳法臨濟正宗三十四世文來雲禪師塔、清圓寂比邱上一下悟圓禪師塔、優婆塞之塔,其中1座塔剎已失。僧塔剎均高1.2米,由塔帽、塔柱、塔盤和塔座組成。塔帽六角攢尖頂,浮雕復蓮紋,塔柱六角,每剎柱角面均刻題記,塔盤六角形,塔座磚石砌築。2006年12月4日,列為臨海市重點文物保護單位。

惠因寺遺址及摩崖 在鎮西北郊上王村寺前,南北長約100餘米,東西長約260米。遺存大殿基址長20米,進深17米,基台道地徑深8.4米,高1.2米,台階6級、圍牆、經幢、柱礎、磚瓦、歷代寺僧墓塔群、宋惠因寺敕牒殘碑、清道光七年(1827)募化琉璃燈碑、清嘉慶十二年(1807)傳龍池正宗德存明老和尚之塔、宋惠因寺摩崖石刻、手爐山因建塔基址等。

塔址在南守爐山巔,南宋紹定二年(1229)住持僧慧開籌建。明洪武十七年(1384)重建,景泰元年(1450)住持大瑜再建,清順治十八年(1661)毀於遷海。址長闊約6米,殘存堆積各種類型的塔磚,有蓮花瓦當、滴水、筒瓦、石刻、陶塑佛像殘塊和石礎、基石等。出土的宋磚有“時皇宋紹定已醜歲惠因”、“因建塔比丘慧開等記”,明磚上有“大明洪武十七年甲子……”、“宋重建寶塔比丘……”、“大明景泰元年惠因寺住持大瑜重建”等字樣的銘文。

摩崖在惠因寺後翠雲山麓,岩壁鐫“墨池”,款題:米老作指堂立。志南禪師,字明老,號指堂,會稽人,南宋時住惠因寺,拓米芾墨跡刻石。佛偈摩崖石刻:“法本法無法,無法法亦法。今付無法時,法法何曾法。”款題黃庭堅書。手爐山摩崖原有“岩泉、待月相去丈許,正書徑一尺二寸,傳為錢鏐後裔錢松窗所書”。寺前溪中有“壬寅二月栽此一帶花木,正書徑五寸,臥鐫溪石上為行人所踐,首一字已損,或雲是甲字,乃紹興四年揆之則此刻錢忱書”。山上立有“錢府界至”石碑。佛偈摩崖取自《釋氏通鑑》,是僧徒得山谷書偈刻此。2006年12月4日,列為臨海市重點文物保護單位。

古蹟

蔡御史讀書處 在西岙村後馬岙嶺古道網岙堂之南馬鞍山古亭庵,山頂甚平,相傳此處為明初蔡御史民玉讀書舊跡。

百丈街 在溪口馬宅。北宋宣和年間(1119~1125),侍郎馬敦已鋪以溪石,明時馬清泰、馬慨耕修砌,清雍正年間馬子道率族眾重修。今街長332米,寬2.3米,鵝卵溪石鋪甃。

連盤巡檢司城 在鎮界市場東側上盤城山村,舊名長沙。明洪武二十一年(1388),台州府連盤巡檢司巡檢陳一源建。部分修建在南面城隍山,有東西2門,置瓮城,土城殘基寬6.3米,頂寬3.7~4.2米,城高5.8米,城門寬5米,周長約470米。1954年,拆土城西北兩面,均見石馬槽,松木樁。留存東面和城隍山上殘垣和古東門遺蹟。1996年9月重修東門,名“靜波”,城內僅存城隍廟。

月亮田 在溪口周公岙村小岙,狀如彎月,廣約7分田。

放生池 在川南大爿地村下大房,僅存半畝池塘。清道光四年(1824)項宏善創立,旁立民國4年(1915)放生池碑。

杜瀆鹽場署 舊在桃渚澗羅(北澗),北宋熙寧五年(1072)建。清雍正七年(1729)移設塗下橋街西前王小樓後遷街東下街頭,杜瀆場大使楊理范監造。民國32年(1943)撤遷上盤,改稱杜瀆場公署。杜鎮舊址尚存。

楊墓石雕 在大汾後洋賴嶼,為誥贈昭勇將總戎楊文暨妻淑人羅氏墓道前石像。故里山麓路廊,散存太湖石石翁仲、石羊、石虎、石馬、石獅、石鼓各1對,諭祭碑、彌勒碑座、蓮紋望柱礎盤、蟠龍石望柱,除望柱礎於60年代散失,其餘部分石刻均有殘破。2003年收集陳列。

繡衣坊 在牌門三透前。明嘉靖元年(1522),朱仁植會集族眾捐資,為洪武二十九年(1396)進士江西侍御史朱允勖所立,雙柱單間。衡石1973年失,坊柱尚立。

廣文祠 在鎮東鳳凰山麓,明建。舊為桑園鄭氏宗祠,3間,祀唐廣文博士鄭虔。1981年拆毀,2006年11月重建。

傅公祠 在杜橋街東舊杜瀆鹽場署內,清同治七年(1868)建,光緒二十一年(1895)重修,硬山頂3間。杜瀆場鹽大使傅恆,廣東人,勤於民事,鹹豐四年(1854)率勇捕盜,在前所陳岙門被害,鹽民立祠塑像以祀,祠西首立光緒二十一年(1895)傅公碑記。1954年像毀,祠尚存。

朱鄭雙祠 朱氏、鄭氏宗祠在杜前村牌門、樓下村,一東一西,均坐北朝南。主祠前寬闊庭院,依縱軸線,一門一院一堂結構,規模形制相同,稱北岸雙祠。牌門朱氏祠創自明代,清嘉慶二十二年(1817)重建,民國10年(1921)秋被疾風暴雨毀,朱淦泉等籌資修葺,並擴建台門5開間,梢間各1,台門3間,廊前梁坊雕飾青松、楊柳、騎馬、戲文人物,前廊雙柱倒懸獅子,內懸“世沐天恩”、“進士”、“翰林院檢討”木匾。樓下鄭氏宗祠又稱廣文祠。清嘉慶二十年(1815)鄭士恩與子知縣鄭鳳陽募建。1994年重修,梁枋間置滲門、雀替,檐口置下山獅,雕刻夔龍紋、蕉葉紋,懸“廣文祠”匾。

項氏宗祠 在山項下八年村社堂後,為塗川項氏始祖之故里,初為家祠。清乾隆四十七年(1782)改大宗祠,道光十八年(1838)項文福等重建。民國19(1930),項慶石、項式邦、項桂笙、項道中等12人籌集銀元326.3圓重修。25年建戲台、屏風牆。1983年7月23日重葺。前後2進,37間,占地1740平方米,主祠3間,梢間各2,另有台門、橫廂等建築。祠堂後院設清道光十二年(1832)的澄演堂,台門外豎“光緒八年歲次壬午葭月吉旦,欽點御前侍衛裔孫項維揚立”甲午石,祠內懸光緒三年十月欽點“御前侍衛”直匾。

李氏宗祠 在大汾東街。清康熙十四年(1675)李振雅等建立,嘉慶二十年(1815)李俊福籌募捐重修,道光二十六年(1846)合族重修。鹹豐六年(1856)李氏族長振安、振族等捐資。臨街而建16間,占地865平方米,台門5間,主祠座北朝南3間,梢間各2。前廊卷棚頂,月梁雕飾夔龍,枋間置滲門、雀替,均雕和合二仙、麻姑獻桃、文曲星、石榴、桃、佛手、鹿、獅子、鳳凰、暗八仙等。頂置高屋脊,灰堆花卉飛禽、龍飾等。拱板枋梁彩繪,青石柱礎虎蹄型,做工考究,內懸“民事長”、“文魁”木匾。台門壁立大清嘉慶二十年“李氏宗祠中興碑記”和鹹豐元年(1856)“繩其祖武”石碑。

松浦李氏宗祠 在山項酒店村松浦畔。清乾隆四十年(1775),李拔尤告族長李孟充、李文曇,會集族眾十二柱首議立擇地建祠,四十八年告竣,後久圮。鹹豐三年(1853)臘月,松浦李氏合族重建主祠3間。光緒二十年(1894)端月增建台門,內廊梁枋梁雕刻精細。1993年修葺,2005年擴建增修。

金溪葛氏宗祠 在溪口毛竹下村廟山,清道光十七年(1837)十一月,葛德周始創置構基,正廟3間,旁5楹,椽瓦甫復,合族同建。後歲久傾圮,棟宇坍塌,光緒二十九年(1903)葛竣山邀房族人等興復,斗拱結構,雕樑畫棟,硬山頂。2005年秋,遷移落架重修,主祠左右增梢間各1,東西遊廊各5間,台門3間,2006年10月落成。

協靈廟 又名五姓殿、五聖殿,為潘、翁、陳、吳、王、張、曹7姓保殿,舊在西街中。明成化年間,洪潮泛溢殿宇傾圮,後遷建西街後潘家場前,為潘、翁、陳、吳、王5姓重建。正殿3間,中置戲台,全殿18間,供奉平水大王。八月初二神誕,門前立“大清光緒戊申年葭月”甲午石。70年代拆毀,1992年遷建杜西村上洋橋福德堂舊址,3間。1990年又分遷前王,重建3間。

市場殿 在市場街。舊傳,清初此地山麓前皆屬海塗,塗灘中有隻石香爐,重可2人共抬,被討海者背至此不堪負重而棄。後人在此建殿,為七保合境廟,俗稱市場殿。康熙年間因兵燹所毀,清乾隆四十八年(1783)重建,嘉慶初年前廳火毀。道光十五年(1835)庠生潘榮德、陳成江等共建石戲台,翻新前廳,次年陳昌贊與子陳寧時捐資興復,後圮。奉白鶴大帝8月18日壽誕,尚存大殿,兩廂、戲台重建。

善慶堂 舊名獨木堂,在山項獨木堂村。明金子獵始創,三透連線一軸式格局,台門、戲樓、正殿、橫廂、前後3堂計72.5間。前堂武帝廟,清道光二十四年(1844)建,供奉玉帝、關公,中懸民國8年(1919)“志在春秋”匾。道光二十七年建戲樓,同治十一年(1872)建中堂。後堂元真宮由清雍正十三年(1735)金邦佐、李德志等建,嘉慶十四年(1809)重建,立“重建元真宮碑記”。1988年,因村道擴寬拆除中堂,元真宮改為善慶寺。

鎮福廟 又名岸頭殿,在大汾岸頭村,宋時建石馬頭山下,李禎(字立本)建,稱石柱廟,奉五顯靈官。郡守奏於朝,賜敕李、陶、周、唐、李5保,年久崩圮,後移建岸頭岸隴峰下。清道光二十六年(1846),李學仁、李炳官督理重修。鹹豐二年(1852)重修大殿、台門、橫廂、戲台,內懸道光六年李華社書“佑啟後人”匾,及道光十六年“澤徧群黎”、“榖我女士”等匾。現內立鹹豐十年碑記,存乾隆二十八年(1763)和鹹豐五年、八年木刻楹聯、神座、石案。

嵩山殿 在杜前村松山。有正殿、橫廂等9間,清道光五年(1825),周、王、盧、楊、葉、單、舒、厲8姓重建,奉白鶴大帝。懸光緒六年(1880)夏月,杜瀆場雷壽嵩敬酬“福自天申”匾,道光四年“帝德好生”匾。

東嶽宮 一在大汾東街回龍浦畔,又稱洪佑廟、老廟。清康熙十二年(1673)李氏合族募建,乾隆二十七年(1762)重興,嘉慶二十三年(1818)重修,奉東嶽大帝等塑像,殿宇23間,有石戲台、東西橫廂、台門等,每年正月初二舉行巡神,三月二十八壽誕。懸掛康熙十二年(1673)“惟德是輔”,道光三年(1823)“帝德廣運”匾,立嘉慶二十三年重建碑記。1955年改為糧站,於“文化大革命”拆毀。1987年遷移大汾東街口重建。

二在杜橋廟前街,又稱新廟。始建道光年間,2進、39間、3重門、東西橫廂,石戲台及遊廊,光緒十一年(1885)重修。奉東嶽大帝等神像,每年逢正月初二出巡保平安,三月二十八日壽誕。1964年拆毀,2003年遷移八年村重建,有正殿、戲樓、台門、東西橫廂、皂神殿、鑫塔等30間。

靈渥廟 又名龍王廟,在溪口龍王村,祀碧裸潭。南宋建炎四年(1130)賜額,封“滋應侯”。清道光八年(1828)菊月,穿山金合族捐銀100兩及葉、陳、胡、王4姓募捐重建。鹹豐十年(1860)、同治七年(1868),章安葉氏、盧氏修葺。光緒十二年(1886),章安葉氏等捐銀100兩、穿山金捐銀50兩重修。民國9年(1920)新建二層後殿。現存戲樓、大殿、橫廂後院等。

黃繼忠墓 在白石麻車岙底沙灘頭牌坊里下,又稱雙拼墳。民國17年(1928)建,水泥構造。黃崇基字繼忠,號義誠,桃渚芙蓉後宅人,後遷居海門葭沚,陸軍少校,授五等文虎章、七等嘉禾章。民國元年任浙江台防第一隊統領兼管帶,13年任台屬戒嚴副司令,16年任義誠統帶,卒後歸葬於此。1958年被掘,墓室存。

李俊統墓 在蔡岙村西麓龍角山。石構椅子式,鐫刻虎、鹿、馬、鳳凰、喜鵲、猴、獅子、荷花、梅花、牡丹飛禽異獸和花鳥圖案。墓前置設拜台和石構圍欄,占地126平方米。墓面題:大清乾隆四十五年十月穀旦,大汾大房太學生李諱治國表俊統仝妻王氏之墓。1984年2月15日、1993年3月2日大汾三份里後裔重修。

董文宗墓 在陽平村後五峰山南麓,又稱總兵墳、花墳。乾隆八年(1743)歸葬。墓通長16米,墓面寬5米,高2米,2道櫃,3道壇。清雍正十三年(1735)九月,敕贈懷遠將軍董文宗與誥封夫人鄭氏、陳氏合葬墓。墓面用11塊白石飾板構砌,鐫刻蟠龍、雲海(龍起雲擁),玉兔、星宿(眾星捧月),鹿、蝙蝠(福祿雙全),鯉魚、月亮(月月得利),喜鵲、梅花(喜上楣梢),蓮花(喜報連科),牡丹(富貴滿堂),猴、印(封侯掛印),海馬(當朝立馬),雄鷹、太陽(英名貫日),虎、喜鵲(虎門奏凱)等紋飾。頂構復蓮,仰蓮石柱,及蹲獅、抱鼓石。紋飾多寓意諧音,保存基本完好。

蔣亨福蔣亨周合葬墓 在雉溪塘里洋村東北山林坦。墓表何兼善題;蔣亨福先生墓,中華民國廿四年冬吉旦。(何兼善,字靄生,號靄園,海寧庠生,居海門,工書翰,好吟詠。)蔣亨福是湧泉蘭田蔣世炳子,光緒七年(1881)參與金滿起義,18兄弟之一,光緒九年就撫,隨劉仲帥入蜀為副將,才能出眾,後任四川綏定中營都司,卒於蜀,靈柩南歸,葬於此。

胞弟蔣亨周,字清浦,墓表題:“蔣管帶清浦先生德配楊夫人之壽域”。民國元年(1912),任臨海游擊隊第二哨哨官,駐府城舊協署,終任仙居管帶,民國38年卒葬。

李曉園墓 在溪口西坑村果山,墳3壇,壇前構石護欄,墓前置庵名塘丘,立墓道坊。清鹹豐二年(1852)清和月建,海防同知仲孫樊題“皇清敕授儒林郎誥封奉直大夫候選布政使司理問曉園李公暨德配敕授安人誥封宜人周太宜人壽域”。鐫刻人物、花鳥、走獸圖案,墓室被盜,石構基本完好。

金滿墓 民國6年(1917)歸葬童燎村金仙寺前東首,圈椅式。1970年,因修建童燎水庫,族親改葬在大壩沿邊山坡,原墓上坦。

七星井 在溪口馬宅村。南宋紹興年間,侍郎馬復光命內侄馬大節開鑿七星宿井,以應星宿,制火星之糶,村中仍存七口。

澧泉井 在菜場路金鰲里金氏宅院內。民國35年(1946)仲春,鎮商會長項良驥等6人發起開鑿,其父清庠生項桂笙篆題“澧泉”。

蕭家井 在鳳凰山南麓。每歲天旱四處枯涸,此井源泉汩汩,味清甘。蟾洋金氏凡遇泥滓淤塞修浚,清道光二十五年(1845)更名金家井。旁立民國22年(1933)“蟾洋金家井”碑和1968年1月大旱浚井碑,2003年重浚。“蕭井甘泉”為塗川古八景之一。

太平井 在鎮內柴爿巷拐角處,民國34年(1945)塗下橋鎮公所和商會募建。石構方井,題“太平井”為防火而鑿。

吳恆里 在浦河東岸豬行街前。清同治六年(1867)武舉吳冠寅、吳冠鳳同堂兄弟宅第,13間樓清中期建築,前有台門,附設翼房5間,廳內懸“兄弟同科”匾,樹甲午石。舊宅尚存。

金氏老屋裡 在溪口開井村。依地勢而建,前後二透穿堂,清道光年間經商起家金德秀宅居,26間建築。門、窗、巉牆、台門雕刻人物和花鳥走獸。1989~1991年3次拆遷,部分建築尚存,為杜橋現存古建築精品之一。

玉溪小築 在大汾後宅。富紳李硯兵、李華友合宅,民國30年(1941)中秋建,2層,13間小洋樓。內部裝修考究,走廓相通,木雕、車木護欄、羅馬柱、石膏花潢板、門、窗壓、窗套和線條均手工雕鑿。分書房、臥室、客廳、更衣室等,旁建3層“耘書樓”及碉樓。1950年為塗桃區人民政府駐地,後由大汾鄉人民政府沿用。2005年8月5日,按原貌修復。

風俗特產

糊頭羹為紀念大明抗倭名將戚繼光而設的。據說戚繼光在台州抗倭的時候被倭寇圍困,那時正好正月,天氣寒冷城中食物所剩不多大家不知如何是好,一天戚繼光將軍命大家將家中所剩食物【現代食材有:豆腐、蠶豆(去皮)、芥菜、豆面(綠豆面台州傳統小食)、貝殼、香菇、豬肉、豬肝等】都集中到廣場中,並將其剁碎後放入大鍋中並所剩不多的麵粉做成菜羹以解大家的饑寒,也因此一代代的傳下這食物。中國人都會在農曆正月十五那天過元宵節,但是在浙江東部寧波、台州地區(臨海三門等地)大家把正月十四作為元宵節。

薑湯面是台州(杜橋)的代表性麵食,燒薑湯面先將豬油一小勺入鍋,再將蝦乾、豬肉絲、筍絲(或茭白絲)、香菇、金針菜、荷包蛋、豆腐皮子、青菜、蟶子等入鍋旺火煸炒,再灑些黃酒,待佐料半熟、香味出來時,倒入煎好的薑湯,燒開時放入米麵、荷包蛋、豆腐皮子、青菜,快起鍋時放幾隻蟶子,然後盛入大碗。薑湯面具有解寒、發汗功能,可刺激胃腸蠕動,幫助食物消化。

發糖又稱止咳糖,由十二種中草藥熬汁煎湯,再入主料麥芽飽糖和發酵粉上半攪拌九成,下半八成,摻入砂仁、老蔻、川貝、丁香、木香、茅草根、青毛楂、蓮葉、枇杷葉、花檳郎、老三白竽攪均勻盛鍋錳火熬制至62°待保持溫度。後再回大錳燒以此快速升溫飽糖勃發到一定厚度,息大落涼撲在桌上製成。民國間由溫州瑞安傳入海門由海門傳入我鎮,四十年代至七十年代盛行,沿街叫賣,色金黃鬆脆,入口而酥,化痰行氣,香甜止咳,治感冒並以鋸絲分割,塊塊銷售,老少皆宜,今蟾洋金良雲善製作此糖。

九香糖清朝光緒間在寧波做豆腐的潘家潘昌熏引進制作九香糖技藝回里開設製糖。

製作九香糖原料以上等純淨本地白糯為須經一晝夜浸泡,撈回瀝乾用手推石磨磨成細水粉,後倒入面床搓合成粉團。將粉團放入蒸蘢蒸一小時左右,再放到石臼搗,摻入本地紅香芋磨成的生醬,不定攪拌搗和一小時,拿起切成幾小段,置放在18—20溫室陰乾二天,待水粉稍乾有韌性時才拿出做成規格相同的粉條,浸泡在70°—80°溫油中,撈起再浸入120°熱油炸成,微黃,膨大,酥香鬆脆即可,倒入竹籮涼乾,冷後銷賣。

九香糖,每年農曆10—12月份冬季生產,為時令食品。香甜酥口,外表硬入口酥是節日敬客的傳統點心,深受老年人喜愛。因工藝繁鎖,再加利潤低微,近三十年已趨停產。1983年杜橋供銷社食品廠又請回當年老師傅重新恢復生產。九十年代初,後食品廠轉產而停製。

今本鎮正宗製作僅此一家潘昌熏子潘呂順,孫潘兆軍承傳祖業,在年節仍有少量製作,供應市場。

水洋漾糕一般製作期在古歷四月至八月之間,一換季,天氣轉涼就要停止製作,成為時令食品。

水洋漾糕因鬆軟細膩、不粘口、不積食而老少皆宜。民國初期,漾糕從海門傳入杜橋鎮。先由水洋村民周道龍從海門批發到北岸杜橋一帶銷售,後自己學起製作,經過不斷改進工藝技術流程,製成的漾糕別具特色。每扇糕需2.5升米(寄生米或雜交稻米),紅砂糖足斤,從不用化學輔料色素或糖精。先將浸泡的米用手推磨成米水生漿。然後將發酵糕母與紅糖泡熱攪拌再與米漿滲摻攪拌,待二三小時後自然發酵起泡,經再次攪拌又發酵,一直攪拌三次,見米漿從上到下來回倒灌均勻流暢、粘糊為止。漾糕關鍵在發酵過程中,掌握適宜,不能過發也不能欠發。米漿倒入竹籠蒸製時,上火不能過猛,須先緩後急。蒸熟出籠,翻倒在糕板上,待涼。漾糕好,氣孔細,像海綿,手指一壓,馬上反彈復原。一切不沾刀,用手抖動而不斷。但其他人製作的漾糕遠不及他的好吃,吃起來硬口粗糙,氣孔粗,軟度無,易損斷,無彈性。

水洋漾糕有紅糕、白糕二種。紅糕柔軟,白糕硬口。每扇直徑五十厘米,厚五厘米,上滴糖漿,戳四方紅朱花印。今周道龍孫媳婦一人仍承傳祖上技藝,每天早上上街銷賣。

,民國間就已有名聲,西街東首口潘家“紅毛”潘德法,廟前街東嶽廟大汾“麻糍囡”李統巨兩家最有名,前者設長攤,後者逢集市日擺市,兩者各有絕活。其製作方法有:搨閘、夾等各具特色,隨你吃法、色、香俱全,味美可口。

起初杜橋麻糍,每逢趕集,商販肩挑貨擔,一頭火爐敖盤,一頭麻糍,沿街叫賣,麻糍加夾紅糖、冷吃、熱吃各聽客便至八十年代改為現炒現賣。熱吃麻糍選精良糯米,自家手揭,必須每銷光不留積存。土布包裹,佐料、雞蛋、精肉、豆腐乾、綠豆芽、菱白、筍絲、鹹菜花、鮮麻糍切成大小三厘米見方,平鋪活盤,精肉置中央,油水四溢。暖旺柴火兩兼燒,以油代水,三炒四翻再加蔥段、豆腐乾、雞蛋、味素、黃酒、醬油鹽,邊炒邊灑,盛碟即食,杜橋麻糍吃不黏糊,柔滑順口,色味香俱佳,久吃不膩,食者無禁忌,鮮香回味悠長,經濟實惠,為台州百味小吃六大特色。