個人履歷

1975年-1977年上山下鄉。

李辛在日本獲獎

李辛在日本獲獎1979年-1983年就讀西安美術學院中國畫專業。獲文學學士學位。任學院學生會主席。

1981年被評為陝西省新長征突擊手。省高教系統精神文明先進個人。

1983年-1991年先後就職於陝西農業雜誌社及湖北美術出版社。

1991年留學日本

1994年-1997年就讀日本國立靜岡大學大學院,獲教育學碩士學位。

2007年-2010年就讀於大阪藝術大學大學院,獲藝術學博士學位 。

2008年通過中國駐日本大使館為汶川地震捐款10萬日元。

2011年受聘於渤海大學藝術與傳媒學院,

2012年任渤海大學池田大作中日友好思想研究所所長。

2013年任渤海大學石粉畫研究所所長。

榮譽歷程

| 1981年 | 獲西安美術學院甲等獎學金 |

| 1981年 | 獲陝西省高教系統精神文明先進個人及陝西省新長征突擊手稱號 |

| 1996年 | 在日本創立日本養生水墨畫研究會 在東京、大阪、三重等地開辦養生水墨畫學習班進行水墨畫教學與研究 |

| 1997年 | 完成碩士課程的研究,獲教育學碩士學位 |

| 1999年 | 應京都新聞之邀為日本現代文學家渡邊淳一做專訪翻譯 |

| 2001年 | 獲日本永久居留權 在東京銀座舉辦留日10周年紀念展(綠色王國/美麗日本)個展 (中國駐日本大使館文化部聲援) |

| 2002年 | 策劃中日邦交正常化30周年紀念展“我的故鄉-中國/日本”日本巡迴個展(靜岡、大分、長崎、廣島、奈良、三重) (中國駐日本大使館文化部聲援) |

| 2003年 | 企劃設立三重縣四日市市文化沙龍 組織邀請世界平面設計大師、東京藝術大學客座教授福田繁雄先生新疆講學考察,同程翻譯 |

| 2005年 | 獲日本全國水墨畫展東京都議會議長獎 舉辦畫業30周年展 (中國駐日本大使館文化部聲援) 為中國中央電視台戰後六十周年專題赴日採訪組做現場翻譯(十天) |

| 2006年 | 獲日本全國水墨畫展最優秀獎 舉辦最優秀獎紀念個展 (中國駐日本大使館文化部聲援) |

| 2007年 | 京都同時代畫廊舉辦個展 (中國駐日本大使館文化部聲援) 出演在京都文化博物館舉行的音形繪畫表演 榮獲日本創價學會名譽會長池田大作簽發的創價藝術獎 |

| 2008年 | 岡山、四日市、奈良舉辦個展 獲日本學生支援機構一類獎學金 |

| 2009年 | 水墨畫《牛傳乾坤》參加東京都美術館“墨的位相-現代水墨畫特別展” 日本畫《夜櫻》入選日本國家級展覽-日展(44屆春季展) 日本畫《枯荷》入選國家級展覽-創畫展(36屆) |

| 2010年 | 日本畫(綜合材料製作)《家園》、《秋韻》、《黃土讚歌》 獲藝術學博士學位,論文《以 “骨法”運用而展開的繪畫製作法再構築研究》 《家園》日本公募展零展大獎 在中國國家畫院高研班研修1年,在程大利山水畫工作室研究傳統山水畫 舉辦獲得博士學位紀念個展 (中國駐日本大使館文化部聲援) 平成都遷都1300年紀念特別個展(中國駐日本大使館文化部聲援) |

| 2011年 | 在中國國家畫院進行“有關骨法的思考與岩彩畫的實踐”的學術講座 山水畫作品獲中國國家畫院師生優秀作品展優秀獎 在深圳茶淘會所舉辦岩彩畫新作展覽 深圳商報、香港新聞周刊雜誌大幅報導 藝術學博士、中國國家畫院學術理論導師、日本養生水墨畫研究會會長、 日本水墨畫美術協會理事 亞細亞文化藝術聯盟常任理事 中國家畫院程大利山水畫工作室成員 |

| 2011年 至今 | 受聘於遼寧錦州渤海大學藝術學院,,任渤海大學池田大作中日友好思想研究所所長。 任渤海大學石粉畫研究所所長。 |

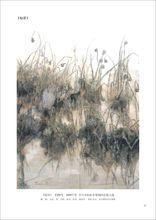

畫作欣賞

李辛 繪畫作品

李辛 繪畫作品 李辛 繪畫作品

李辛 繪畫作品藝術之路

與創作經歷

筆底雲煙心中起——旅日畫家李辛和他的創作

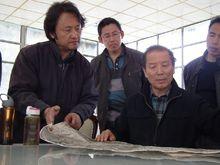

與恩師劉文西先生及竹原城文先生合影

與恩師劉文西先生及竹原城文先生合影溫和、謙恭的李辛,骨子裡頭有一種堅毅與果敢。他是那種一旦認準了方向,便會全部的投入,不乾出點成就決不罷休的人。這一點,若與他交往不深,極不容易發現。然而,他的一系列學習、工作、生活經歷,特別是他整整20年留學日本的習藝生涯,完完全全地證明了這一點。

李辛,湖北人氏,上個世紀70年代末考入西安美術學院國畫系,是那個時代少數有幸接受科班美術高等教育的驕子之一。在校期間,因學習成績特別優異,先後獲得學校甲等獎學金和陝西省高教系統精神文明先進個人及陝西省新長征突擊手稱號。畢業之後,他先是擔任陝西一家省級雜誌的美術編輯,之後又調回老家,擔任湖北美術出版社的美術編輯。然而,1991年,李辛忽然放棄了國內較為良好的工作和生活條件,去了日本,在那裡他一呆就是20年。

在現今的許多從事傳統中國書畫實踐的人的眼裡,日本或許並不是學習、研究筆墨及其相關藝術最為理想國度。但是,這個島國有一個中國無法比擬的優勢——成熟、完備的藝術教學體制和規範而嚴格的教學模式(即使在已是「非常進步」的當下中國,也與之相去甚遠)。所以李辛20年前的選擇,雖有些受出國風潮的影響,但無疑具有合理性。

與日本導師村松秀太郎在畫展上

與日本導師村松秀太郎在畫展上作為一個在日本毫無生活經驗、僅初識日語的中國藝術實踐者,在日本學習、生活必定會遇到種種的難題,李辛自然也不例外。這個處處講求禮節的國家,偏見與歧視也不時會遭遇。即使是大學教授、博導,也有他們的偏執與傲慢,讓在他鄉求學的遊子忍無可忍。好在李辛是一個有底氣和忍耐的人,一切均化險為夷。

旅日20年,李辛先後追隨村松秀太郎、竹原城文、平形精一等日本著名藝術家習藝,種類涉及日本的書法教學理論及日本畫(岩彩畫),相繼取得日本國語教育學碩士學位(國立靜岡大學)和藝術學博士學位(大阪藝術大學)。這期間,李辛以他在為人處世從藝上的諸多優勢,融入日本社會尤其是日本文化、藝術界。在這片他漸漸熟悉的土地上,他除了教授日本人漢語、中文外,還創立了日本養生水墨畫研究會,將自己創立的水墨畫養生理論用於水墨畫的教學實踐。10多年來,該會會員在日本全國性水墨畫展覽上獲得了包括兩次金獎、兩次銀獎在內的數百人次大小獎勵。開創了日本水墨畫美術協會團體參展獲獎的最好記錄。

與日本畫泰斗上村淳之先生在創畫會畫展上

與日本畫泰斗上村淳之先生在創畫會畫展上旅日的生活艱辛,但也充滿樂趣。苦樂相交間,他創作了大量的作品,水墨、岩彩、書法,它們中的許多東西不僅幅面巨大、氣勢雄渾,而且藝術質量上乘。憑此,其數度入選日本國家級美術展覽,並在日成功舉辦個人作品展數十次。由於成就突出,他並相繼獲得日本全國水墨畫展東京都議會議長獎、日本全國水墨畫展最優秀獎、創價學會創價藝術獎、日本公募展零展大獎等一系列重要獎項。除此之外,他還利用自己旅日藝術家特殊身份,特別是通曉中日兩國文化這一優,積極參與中日之間的文化藝術交流,不僅為包括日本現代文學家渡邊淳一在內的日本文化名人做採訪翻譯,還參與中國中央電視台戰後60周年專題赴日採訪組現場翻譯工作,並組織邀請世界平面設計大師、東京藝術大學客座教授福田繁雄先生新疆講學考察(兼作同程翻譯)。

當然,旅日20年,李辛最大的收穫還是在藝術上。在這其中,岩彩畫是最大的收穫。

李辛正在製作的岩彩畫

李辛正在製作的岩彩畫所謂岩彩畫,是指一種以不同粗細顆粒和豐富色階的礦物顏料為主要材質的繪畫形式。具體做法是用天然岩石磨製成的顏料,結合人造礦物顏料(新岩)、金屬色,以動物膠為黏合劑,繪製物象於在宣紙、絹、亞麻布等載體之上。色彩單純鮮亮、覆蓋力強且年久不變色。

「岩彩」一詞,上世紀80年代由留學日本研究生、畫家帶到中國,故而在現今許多中國人的思維里,它是東瀛的舶來品。但實質上,岩彩畫或類似岩彩畫的東西中國古已有之,只不過,中國人不以「岩彩」稱之。早在六七千年前的新石器時代,中國先民們便將取自大自然的豐富色彩塗繪於陶罐表面,這便是岩彩畫的雛形。隋唐時代是岩彩大放光芒的時代,精美絕倫的敦煌壁畫藝術便是古代套用岩彩顏料集大成的代表(當時使用了含有石膏、氯銅礦等的礦物顏料)。此外,西漢馬王堆出土的色彩絢麗的帛畫和漆畫,唐代的工筆重彩,都是以礦物色為主要材料的,達到了登峰造極的程度。只是到了宋元,因文人士大夫成為創作主體,興趣從濃烈的礦物轉向淡雅的水墨,岩彩畫從此被遮蔽,直至失傳,僅在部分邊疆地區保留下來。但同時,由於中國對鄰國的文化輸出,岩彩畫在日本、韓國得到了繼承。尤其在日本,岩彩畫不但一直保存至今,而且繪畫由泥牆移到韌性極強的「和紙」,材質和表現力都得到了拓展,致使其成為日本的國畫。因此又有「日本畫」、「東洋畫」之稱。

基於此種現實,上個世紀八九十年代,有不少的中國藝術家東渡日本,潛心學習岩彩畫,然後將技術和成果帶回祖國,用以發展中國的岩彩畫,或以岩彩畫改造和豐富傳統的工筆畫。

當初,李辛便是抱著這樣的想法來到日本學習的。多年的潛心苦學,從完全陌生到漸漸熟悉,再到全面掌握,李辛這位原本的花鳥畫畫家,在異國的土地上成長成為一位出色的岩彩畫家,並取得了一系列令人嘆服的成就。

執著、勤奮固然是他是成功的重要因素,卻不是全部。「在藝術追求上既潛心深入地研究傳統,又注重不斷開創富有創意實踐。在學術研究方面,用了近20年經歷了與異文化進行交流。」(李辛《自述》)這,才是這位旅日學子的成功的關鍵!

在中國國畫畫院作《骨法的套用》學術講座

在中國國畫畫院作《骨法的套用》學術講座儘管他的岩彩畫技法是從日本那裡學得,儘管20年的留學經歷使得他在言談舉止上稍稍給人些「日式」的感覺,但李辛骨子裡始終是位中國的文化人。「在大學期間,就對謝赫『六法』抱有濃厚的興趣,並進行過理論性思考。在日本攻讀教育學(日本的『國語教育』及『國文學』)碩士學位期間,錘鍊精通了日語。開始探索人在書畫行為中的氣功狀態為主線,對人的書畫行為進行了理論的探討。開始發現人的書畫行為中的氣功狀態是人生命狀態的最佳狀態。同時還發現,氣功狀態與人體骨胳機能狀態有著密切關係。」(李辛《自述》)於是,他試圖將中國的書畫的某些關鍵性的元素融於岩彩畫。

正在創作的寫意梅花

正在創作的寫意梅花李辛東瀛留學20年最大的收穫,是在博士課程(日本畫、岩彩畫製作)的研習中取得的。那一時期,他把自己研究的方向定為岩彩的綜合材料利用。當他如此做時,即刻感到,要完成這樣一個大的題目,必須從岩彩畫的源頭——中國繪畫及其理論中去尋找解決問題的方策,於是,他「開始將著眼點由『氣韻生動』轉向『骨法用筆』。在理論上,通過結合對人的多種操作方式的目的、過程,結果進行的分析,對『骨法』的涵義進行了擴延性探討。」(李辛《自述》)骨法用筆,是中國書法的術語,在繪畫中首次明確提出的是南齊謝赫的《古畫品錄》。在這部中國繪畫的綱領性著作中,他將「骨法用筆」列為繪畫必須的六項基本要求之一,這便是「六法」。何謂「骨法」?它是指書寫點畫中蘊蓄的筆力,是構成點畫與形體的支柱,也是表現作品神情——即達到「氣韻生動」的前提和依據。「骨法」最早是相學的概念,後來成為人們觀察人物身份和特徵的語言,在漢、魏時期很流行。「骨」字是一個比喻性的概念,「骨」、「骨力」乃藉助於比喻來說明人內在性格的剛直、果斷及其外在表現等。謝赫之後,「骨法」成為歷代評畫的重要標準,這是傳統繪畫所特有的材料工具和民族風格所必然產生的相應的美學原則,而它反過來又促進了繪畫民族風格的完美發展。看得出,李辛將「骨法」引入岩彩畫,顯然是想將其與中國繪畫對接,或使其具有中國的韻味。

岩彩畫《家園》

岩彩畫《家園》「在造型上,只要符合『骨法』原理,可以採用毛筆以外的任何工具進行操作。」李辛將這一自己獨創的岩彩畫新的法則稱為「骨法用X」,自視為「骨法用筆」理論延伸的產物。對於這一「成果」,李辛自信地認為:「『骨法用X』論的成立,在理論上為日本畫中再植入中國元素從而進行綜合材料的合理運用鋪平了道路。」

融入了「骨法」原則的岩彩畫作品是怎樣一番景致?我們且看李辛的作品。

《家園》是一幅高2.4米寬10米的巨製,是博士課程畢業創作作品之一。曾獲日本公募展零展大獎。其以作者熟悉的陝北黃土高原為繪畫題材,畫面彌散著一股蒼茫之氣——山石的壘起的低矮的土台、窯洞,及背後的群山逶迤於其間,層層疊疊,無可名狀;構成其形質是的,是時而細密時而稀疏的線,它們斷斷續續、拙樸而堅實,它們深嵌於畫面之中,沉重而又有幾分輕盈;而我們平時習慣於岩彩畫上見到的色(一般是大塊岩彩)已化為一種蒼涼散布的作品的每一個角落,它們無形而有跡,成為這片堅實的土地的本質色……

《秋韻》

《秋韻》《家園》雖是一幅岩彩畫作品,但其中滿是中國藝術的法則:骨法的用筆,虛實相生的空間關係,以及生動的氣韻。這樣的作品,在以製作、技巧見長的日本的岩彩畫中是無法見到的!

獲獎作品《枯荷》

獲獎作品《枯荷》《秋韻》、《枯荷》是另兩幅李辛研讀博士期間創作的巨製,前者仍是以陝北黃土高原鄉村景物為題材,後者以深秋的荷塘為寫生對象,雖地域、題材、景物均有所不同,但畫面仍鬱積著一股蒼茫之氣,所不同的是,它們與《家園》相比,多了一份亮色——在由黑、灰、藍的線與色構築的似金石般斑剝的畫面上,間雜著由金箔、銀箔構成的有限光亮——這是秋天的顏色,它與畫面中的其他元素有機融合成一個整體,給觀者以秋天豐收的喜悅的同時,也將一份淡淡的哀愁融入於他們的心際。

這同樣是作者有效利用中國藝術法則取得的成果。

岩彩畫,雖源於中國繪畫,但畢竟出產於異域的土地,它的創作程式、表現方式,乃至畫面氣息均與我們民族繪畫有著相當的距離。作為一種需要相當工藝手段才能完成的藝術,「製作」是岩彩畫必不可少的環節。但是,一個事物的顯著特徵,往往同時包含著優點與缺點兩個方面的因素。當製作性增強著岩彩畫的表現力的同時,它也傷害著藝術家精神的自然表達。李辛在創作中強調「骨法用筆」的一個初衷,大約就是為了少量減少創作中的某種「非自然性」。但是,身在東瀛,要理解並把握「骨法用筆」實屬不易。為了更為有效地把握真義,2010年秋李辛回到了祖國,進入中國國家畫院程大利工作室學習山水畫,從我們民族地道的筆墨、程式中理解與把握「骨法」、「氣韻」這些關鍵性範疇與內涵。程大利先生是當代中國最為著名的山水畫家之一。近幾年來,他努力貼近傳統,以簡、靜、淡的筆墨體現中國文化的意韻。其用筆講求中鋒、重視骨法用筆、追求筆墨間清雅、自然、散淡效果。從表面上看,程先生的山水與李辛先生創作的岩彩畫截然不同,一清一渾,一雅一拙,然而透過畫面,我們看到了兩者的一種類似的精神與追求——質樸、蒼潤,還有稍稍的野逸之氣。

與導師程大利先生在隴南採風學習

與導師程大利先生在隴南採風學習進入程大利先生工作室,李辛一邊聆聽導師和京城諸多知名學者的教誨和演講,一邊在宣紙上操練著筆墨,努力在一點一畫間傳達出中國人的意態與法理。至今雖不滿一年,然而他的毫端卻是實實在在大進一步。而隨著筆墨的大進,李辛精神也在稍稍地發生的變化。儘管,除了李辛的深圳近作《松》(高一米八寬四米八)《梅》(高一米五寬四米八)之外,我們眼下還看沒有看到他更多地融入中國筆墨元素與精神的岩彩新作,但筆者相信,重新踩在中華大地堅實土壤上的李辛,他藝術的明天必有一番不同的氣象。

這氣象,不僅會更深地感動他的日本恩師,而且也會感動他生他養他的土地和那裡的人們。

這氣象,源自他靈魂的深處,是他堅毅而溫雅的個性和人生的寫照。

(2011年6月14日 於中國國家畫院 馬嘯/文)

![李辛[畫家] 李辛[畫家]](/img/f/fd6/nBnauM3XzgzNzMzM4ATM4YTM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLwEzLzczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)