作用

月球儀,記載了月球上的海陸分布和山川湖沼,雖然月球上沒有水,但這些名詞一直使用下來,月球儀僅有象徵的意義。設計要求

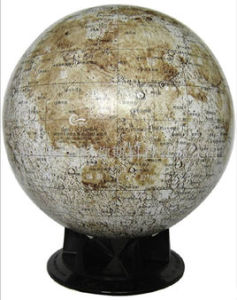

設計和印製月球儀也是根據國際共用的科學資料,是準確的。由於不同的需要,製作的月球儀也有各種規格。小型月球儀上的名稱和圖形要少些,但仍然是準確的。大型月球儀上的名稱和圖形就要更多。根據國際公布的月面構造和經緯度坐標以及相關的名稱製作了月球儀,它是月球的縮影,可以從月球儀上查看到月面各種構造,特別是環形山和山脈,“海”、“洋、“湖”、“沼”的分布和各自的名稱。

外形特徵

月球儀

月球儀月球儀上有諸多世界古今科學家的名字,如古希臘科學家亞里士多德、埃拉托斯特尼等等,並用標記指名。另外月球儀上凡是有中國人名的(都是古今的科學家)都用紅色印出,在月球儀正面的中國人名有一位他是高平子;在背面的中國人名有:張衡、祖沖之、郭守敬、石申等。此外已經登過月球的美國阿波羅飛船的降落點,也用標記指名。當中國嫦娥探月工程開始的時候,可以用月球儀了解月面各種特徵、名稱、位置。在聽到探測月球的訊息時能對著月球儀了解情況而不致茫然。

儀器製作

月球儀

月球儀西安人朱廣平用“吸塑法”造出了中國首個月球儀,作為“特邀嘉賓”赴澳門參展。如果按國家規定的每200名國中生最少配備1個月球儀,中國的中學生認識月球就有形象的載體了。吸塑法誕生中國首個月球儀,好幾年前我就搞這個月球儀了,看起來簡單,做起來真繁瑣!製造中國首個月球儀的朱廣平先生說。朱先生是西安人,萌生了做月球儀的想法後,首先到臨潼區找到了中科院國家授時中心的劉次沅教授。劉教授告訴朱廣平:“這是個新課題,北京天文館在這方面經驗最多。”朱廣平親赴北京,通過北京天文館業務辦的郭霞見到了北京天文館的創始人、中國科普研究所研究員李元教授。李教授現年80高齡,聽說他要搞這個項目時,興奮地說:“確實還沒發現有人專門研究月球儀,我支持你!”這樣,李教授做起了月球儀製造的科學顧問。國內月球方面的資料太少了,李教授從美國的資料書里查閱月球數據,又參照美國宇航局繪製的月球圖做研究,僅審核月球上的中英文對照名稱就花了4個多月。

朱廣平採用“吸塑法”,即把圖紙中間部分吸成半球形,兩個半球一對就成了一個月球。2005年3月第一個模型誕生了。三萬個月坑名中有六個以中國科學家名字命名,在朱廣平的家裡見到了十幾個已做好的月球儀。一個直徑32厘米的月球儀,有經線、緯線,上面密密麻麻地寫滿了一千多個月坑、月海的名字。實際上,月球上的三萬個月坑,都是國際天文聯合會以古今中外著名科學家的名字命名的。引人自豪的是,中國的祖沖之、張衡、郭守敬等6位科學家的名字出現在月球儀上。全世界製造月球儀的只有美、英、俄羅斯、日等少數幾個國家,中國此前還沒有人製造月球儀。