疾病分類

FSGS病因分類如下

原發性FSGS

家族性或遺傳性FSGS

常染色體陰性FSGS:NPHS1突變:nephrin

NPHS2突變:podocin

常染色體顯性FSGS:位於11q21-22

位於19q/13(ACTN4突變):α-actinin-4

CD2AP突變

WT1基因突變

瀰漫系膜硬化

Denys-Drash綜合徵

Frasier綜合徵

甲臏綜合徵

Alport綜合徵

Galloway Mowat綜合徵

常染色體顯性進展性腎病伴FSGS和感音性耳聾

常染色體陰性FSGS伴神經系統異常

線粒體DNA突變

MELAS綜合徵

感音神經性耳聾,遺傳性糖尿病

繼發性FSGS

病毒相關性:人類免疫缺陷病毒(HIV),短小病毒B19等。

藥物相關性:海洛因、干擾素、鋰中毒、帕米磷酸鈉等。

腎組織減少:孤立腎、一側腎發育不良、寡腎小球巨大症、反流性腎病、腎皮質壞死後遺症、慢性移植腎腎病等。

腎缺血、缺氧:高血壓腎損害、缺血性腎病(腎動脈狹窄)、膽固醇栓塞、發紺型先天性心臟病、鏈狀紅細胞性貧血等。

肥胖相關性。

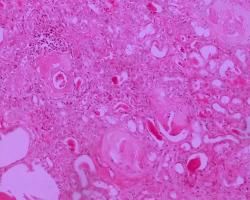

病理病因

發病原因

FSGS有多方面的致病因素。如中毒損傷、體液免疫及血流動力學改變等,均可導致毛細血管壁損傷,使大分子蛋白產生並滯留,免疫球蛋白沉積後再與C1q和C3結合,引起足突細胞退變並與基膜相脫離。研究發現,足突細胞的表型在原發性FSGS時發生了改變。但上皮細胞的這些損傷如何導致毛細血管襻塌陷及硬化尚不清楚,FSGS也許是上皮細胞病變加重以後組織修復的一種表現。局灶硬化病變在腎移植後的迅速復發,表明在FSGS的發病機制中有全身性因素存在。

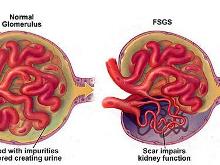

局灶節段性腎小球硬化

局灶節段性腎小球硬化殘餘腎單位血流動力學發生改變,引起腎小球毛細血管代償性高血壓、高灌注及高濾過,造成上皮細胞及內皮細胞損傷,系膜細胞功能異常,從而導致進行性局灶性節段性硬化。這種病理過程可因攝入大量蛋白而加重,限制蛋白攝入和降血壓治療而減輕。內皮細胞損傷引起血小板聚集及微血栓形成,而加重病變的發展;許多FSGS的發生與這種發病機制有關,如慢性鏈球菌感染後腎炎、慢性移植腎排異、反流性腎病及鎮痛藥腎病等。此外,還觀察到近髓腎小球的腎小球濾過率比皮質區腎小球為高,也支持血流動力學改變是FSGS的發病因素。

吸毒及愛滋病都可引起典型的FSGS性腎病綜合徵及進行性腎功能衰竭,它可以是大部分增生型腎小球腎炎的最終結果。然而,大部分的病例都是特發的,是在首次腎活檢時發現組織病理型呈FSGS。

節段性硬化除了可見於FSGS之外,也可以是增生性腎小球腎炎的最終結果(如感染後腎小球腎炎)或與高濾過性腎病綜合徵有關,有些病人經過一個局灶節段性增生期後,形成節段性壞死及瘢痕,這一情況常見於繼發性腎小球腎炎。

發病機制

本病的發病機制尚無定論,只有一系列觀察和推斷:

1.系膜對大分子的攝取過度 研究發現,給受試動物靜脈注射外源性蛋白,可引起類似本病的變化,提示長期大量蛋白尿可導致上皮細胞損害,腎小球系膜細胞過度負荷即可發展為腎小球局灶、節段硬化。

2.腎小球內血流動力學改變 在本病發生中腎小球毛細血管襻內高壓的作用十分重要。研究證明:動物模型行部分或大部腎切除,剩餘腎組織半年左右即發生局灶、節段硬化。提示該病發生可能與血流動力學改變有關。其機制可能是剩餘腎組織中代償性毛細血管高壓,以及進球、出球小動脈擴張,腎小球毛細血管襻向體循環完全開放,導致腎小球高灌注、高跨膜壓,濾過蛋白及其他可溶性分子增加,從而引起毛細血管襻上皮、內皮細胞損害及系膜細胞功能紊亂。如給予飲食控制或血管緊張素轉換酶抑制藥治療,使腎小球毛細血管內高壓狀態減輕,局灶、節段硬化的發展隨之減慢,這更能說明腎小球毛細血管襻內高壓的作用。

3.高脂血症 本病的發生、發展與高脂血症呈正相關。研究發現:①在食物中增加脂肪可使受試動物發生腎小球硬化,其腎小球病變程度與血脂升高程度一致。②先天性肥胖大鼠生長過程中能自然發生局灶、節段性腎小球硬化。③以降脂藥物治療後,隨著血脂的下降,腎小球損害也減輕。④人類肥胖者伴血膽固醇、三醯甘油增高及心肌肥大者,腎臟可出現類似原發性局灶節段性腎小球硬化病變。此類情況通過控制飲食、減肥使體重下降,隨之尿蛋白減少,腎病綜合徵得以緩解。

高脂血症引起腎小球局灶、節段硬化的機制可能是腎小球系膜細胞具有攝取低密度脂蛋白(LDL)的能力,系膜細胞上具有氧化LDL受體,因此腎小球能攝取氧化LDL,而氧化LDL是一種引發血管硬化毒性最強的脂蛋白。LDL刺激腎小球系膜細胞增生及細胞死亡,從而導致腎小球硬化。如前述腎小球內血流動力學改變以及高濾過狀態均可導致腎小球局灶、節段硬化及蛋白尿。另外,腎小球內脂質沉積也是局灶、節段硬化發生的原因。腎小球內單核巨噬細胞或系膜細胞吞噬了沉積的LDL,形成泡沫細胞(foam cells),而泡沫細胞在動脈硬化的發展中起著重要作用,所以更支持腎小球局灶、節段硬化與動脈硬化之間,存在共同的發病機制。儘管在微小病變或膜性腎病時血脂比本病要高,但腎小球泡沫細胞浸潤均不及本病嚴重。腎小球脂肪沉著還可引起腎小球毛細血管內皮細胞損傷,以及血小板、巨噬細胞、單核細胞聚集,刺激產生細胞因子如IL-1、TGF等,這些均能使腎小球系膜細胞增生、細胞外基質成分增加和腎小球毛細血管腔內凝血。

4.腎小球內單核巨噬細胞浸潤 單核巨噬細胞能產生多種細胞因子,該類物質刺激系膜細胞增生導致腎小球硬化。本病時單核巨噬細胞和組織相容抗原(MHC)陽性的1a 細胞數目增多,這些細胞的數量與局灶、節段硬化的病變程度相一致。這種細胞及細胞黏附因子(ICAM)可激活巨噬細胞,使腎小球巨噬細胞的功能活躍。同時,腎間質的單核巨噬細胞也明顯浸潤,其浸潤程度與蛋白尿及腎功能損害程度相一致。另外,腎小球內上述病變與膽固醇含量及肥胖病發展過程也有關。套用潑尼松治療後間質單核巨噬細胞浸潤減輕,隨之腎功能好轉,但腎小球細胞浸潤及硬化難以減輕,蛋白尿也不會好轉。

5.腎小球毛細血管襻內節段性凝血 可使激活的血小板釋放血小板活化因子(PAF)、血小板源生長因子(PDGF)等,這些因子作用於系膜引起病變。實驗證明套用抗凝藥物如肝素、華法林,或用血栓素抑制劑,均可減輕腎小球局灶、節段硬化病變,減輕蛋白尿,而不影響腎血流量及腎小球濾過率。

6.血漿因子作用 本病腎移植後可迅速復發,復發率可達35%~50%。因此,考慮可能有某種血漿因子致病。近年有人曾對本病患者進行免疫吸附治療,可使尿蛋白減少,停止吸附後尿蛋白復升,再次吸附仍可使尿蛋白減少,提示病人血液中有一種使腎小球毛細血管襻通透性增加的物質。

7.髒層上皮細胞病變 在本病的發生、發展中,不僅系膜基質增生起著重要作用,而且上皮細胞的病變可能為本病的起始灶。病理觀察注意到,本病起病時既有髒層上皮細胞肥大(不增生)、胞質稀釋、伴毛細血管襻肥大,使得濾過面積增大而濾過液漏出不暢,形成假細胞。肥大而擴張的毛細血管襻與假細胞一起粘連於腎小球囊,形成節段硬化的起始灶,在此基礎上發展至硬化。

8.遺傳因素 雖然同胞親屬中發生本病者報告不多,但有報告本病於MHC抗原全部相同的供腎者移植後復發率為82%,不完全相同的親屬供腎復發率53%,而其他異體供腎復發率35%,高度提示遺傳因素。在實驗動物中也有明顯的種系傾向。

診斷

本病的確診有賴於腎活檢病理診斷,由於FSGS是局灶、節段性病變,當腎活檢取材不佳,尤其未取到皮髓交界組織時,可能誤診。若腎小球病變與腎小管間質病變程度不符,腎小管萎縮、間質纖維化突出:或腎小球體積大小不一:或對糖皮質激素治療反應差的腎病綜合徵,或有高血壓、血尿及腎功能損害時,即使未見到硬化的腎小球,仍應考慮本病,必要時需行重複腎活檢。

以下幾點有助FSGS診斷:

① 早期存在高血壓和腎功能損害,起病就存在高血壓和腎功能損害,尤其成年患者更突出;

② 鏡下血尿發生率高。約2/3的FSGS患者見鏡下血尿;

③ 多數FSGS患者為非選擇性蛋白尿(微小病變患者則以選擇性蛋白尿多見);

④ 腎小管功能受損,FSGS患者尿中NAG、視黃醇結合蛋白、尿溶菌酶水平升高,尿滲透壓降低:

⑤ 血清IgG水平.血清IgG水乾明顯降低,其下降幅度超過尿中IgG的丟失量;

⑥ 對激素治療的反應差。一些FSGS患者早期激素治療敏感,晚期激素治療抵抗。

在確診為FSGS後,需排除各種繼發性FSGS的可能性。

鑑別診斷

1. 微小病變:可因組織取材欠佳,或未取到髓旁腎單位而被誤診。但微小病變少表現為高血壓和血尿,絕大多數對激素治療敏感。此外可以通過病理表現前者表現為腎小球體積增大,後者表現為腎小球體積大小不一,前者表現為瀰漫足突融合後者表現為節段,後者可見髒層上皮細胞空泡變性。

2. 繼發性FSGS:尋找原發病的特徵,組織學可表現為腎小球硬化程度輕重不一,腎小囊壁增厚,球周纖維化,小管間質病變呈斑片狀分布,間質可見大量炎性細胞浸潤。

疾病治療

治療原則

原發性FSGS的治療原則是:

(1)積極對症治療包括抗凝、抗血栓形成、降血壓、降血脂、降蛋白尿、營養的維護與支持療法;

(2)保護腎功能:防止或延緩腎功能損害.減慢病情進展;

(3)防治併發症:包括感染、血栓栓塞性併發症、水電解質及酸鹼代謝異常、藥物治療的不良反應等;

(4)病情反覆發作的腎病綜合徵患者,可以考慮聯合糖皮質激素和免疫抑制藥物治療。

治療方案選擇

(1)糖皮質激素:首次治療很重要.其療效對估計病情、確定長期治療方案及預後判斷有重要意義。目前因使用糖皮質激素的劑量、療程有所改變,多數文獻報導韌治患者的完全韁解率>40%。糖皮質激素治療劑量、時間的基本方案為:潑尼松1--2mg/(kg.d),最大量60mg/d,持續2--4個月,治療有效者(完全緩解或部分緩解)逐漸減量至0.5mg/kg·d

或60mg/隔日,持續6--8周后逐步減撤。大部分患者在5--9十月達到完全緩解(平均時間3--4十月),療程不到2個月完全緩解率小於30%。

完全緩解者應逐漸撤減糖皮質激素,且在撤減過程中應加服雷公藤多苷片或其他細胞毒藥物,避免復發。

判定糖皮質激素無效的標準是:潑尼松lmg/(ks·d)4個月後仍持續存在腎病綜合徵,初治無效的患者,應予迅速減量,在4--6周內停藥。

兒童患者足量、長期(中位數為6個月)激素治療的完全緩解率較成人FSGS佳(95%與42%)。

原發性FSGS經首次糖皮質激素治療能獲得較長時間緩解者預後好。治療緩解後腎病綜合徵復發者,75%以上再治仍能緩解.再治無效者預後差,與初治無效者結果相當。

復發患者的治療應視復發頻率而定.如果糖皮質激素停藥較長時間(中位數6個月)後復發,給予第二療程的糖皮質激素.而經常復發(6個月中復發次數超過或等於2次,或12個月中復發超過或等於3次)、糖皮質激素依賴(糖皮質激素減量期間復發2次,或停藥1個月內復發)、不適用較大劑量糖皮質激素者,最好加用其他免疫抑制劑。

(2)免疫抑制劑:可以選用的細胞毒藥物有環磷醯胺2mg/(kg·d),苯丁酸氨芥任選一種藥使用2--3個月,與短程潑尼松聯合使用,維持1個月,之後在1個月內減量至完全停藥)可以使75%以上的患者再度緩解.

環孢素A降低腎小球GFR,引起高血壓和腎毒性以及治療後的高復發率,使它不適合治療FSGS。

FKS06在激素抵抗患者中的療效僅見個別報導,患者緩解後亦可復發,目前其治療FSGS患者的不良反應及劑量和療程仍無定論。

MMF治療激素抵抗PSGS尚缺乏隨機對照的臨床試驗研究.

雷公藤多苷片在FSGS患者的治療中有其獨特的作用,不僅可用於尿檢緩解後的維持治療,鞏固療效,減少復發;對激素抵抗患者,或因激素不良反應不能接受大劑量治療者.雷公藤多苷片也能使部分患者達到完全緩解。.

FSGS首次糖皮質激素治療無效或復發後再治無效者,預後較差.易進展為慢性腎功能衰竭。

(3)血管緊張素轉化酶抑制劑或血管緊張素II受體拮抗劑:在理論上和實踐中治療FSGS都獲得良好的效果,其機別是:①減緩腎小球硬化的進展速度;②降低發生腎功能不全的危險性;②降低蛋白尿.減少尿蛋白>45%;④降低血壓,避免高血壓帶來腎臟進一步損害.

(4)降脂治療:脂質代謝異常參與本病的發病過程,降脂治療可干預FSGS病程,達到延緩腎小球硬化和疾病進展之目的。血脂恢復正常也降低冠心病、腦血管疾病的危險性。

(5)抗凝、抗血栓:改變腎小球局部高凝狀態,可能影響凝血機制介導的腎小球硬化,從而減緩本病進展.同時對腎病綜合徵患者的血栓栓塞性併發症有防治作用。

(6)血漿置換和免疫吸附:有報導在套用免疫抑制劑的同時,採用血漿置換能有效緩解那些治療反應差、快速進展至終末期腎功能衰竭、腎移植後復發的青年FSGS患者(可能與循環因/相關)的臨床症狀.停止血漿置換再次復發者,重複血漿置換治療仍能使病情改善。

此外,難治性FSGS患者亦可採用葡萄球菌蛋白A免疫吸附柱進行免疫吸附治療。

FSGS患者在接受腎移植後短期內即可復發,有人提出FSGS的復發率高達50~100%,甚至在移植後即刻疾病就可復發。FSGS的復發可能與體內循環因子相關。

預防護理

預防

本病臨床病程變化較大,病程轉歸各不相同,所以預防要從自身健康著手,平時避免勞累,合理飲食,科學鍛鍊,增強體質,提高機體免疫力,以防疾病發生。

護理

對於已患和出現併發症的病人,應對原發病及併發症進行積極有效的預防和治療。如一旦發現感染,應及時選用對致病菌敏感、強效且無腎毒性的抗生素治療,有明確感染灶者應儘快去除。當發現血漿白蛋白濃度低於20g/L時,提示高凝狀態已存在,即應開始預防性抗凝治療。對已發生血栓、栓塞者應儘早(6h內效果最佳,但3天內仍可望有效)給予尿激酶或鏈激酶全身或局部溶栓,同時配合抗凝治療。並發急性腎衰竭如處理不當可危及生命,及時給予正確處理,大多數病人可望恢復。