寮屋區

寮屋區內容簡介

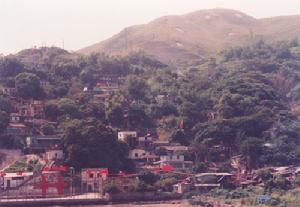

寮屋在1940年代末的香港開始增多。原因不只是原有的房屋在戰時大多受到破壞,更重要的是其後中國大陸爆發國共內戰,使大量難民湧入香港。香港政府在奉行自由貿易的原則下,當時未有相應提供任何公營房屋計畫,難民便在市區邊緣和山邊建造寮屋。寮屋區十分擠逼,衛生惡劣,更經常發生火災意外。

描述

直到1953年12月25日石硤尾大火燒毀該處的寮屋區令近五萬人無家可歸後,香港政府才改變房屋政策,興建公營房屋安置居民,寮屋在香港的數量才受到控制。香港政府於1982年及1984年至1985年為所有寮屋進行登記,紀錄每間屋面積、樓層數目、居住人口等資料,自此居民便不能自行擴建房屋,否則會失去寮屋一旦清拆時遷往公屋(俗稱“上樓”)的資格。到了現在,香港僅餘極少數量的寮屋未被拆卸,當中包括鯉魚門、茶果嶺、薄扶林等。