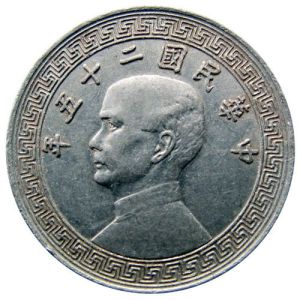

圖1.奧地利造民國25年伍分鎳幣(正)

圖1.奧地利造民國25年伍分鎳幣(正) 圖2.奧地利造民國25年拾分鎳幣(正)

圖2.奧地利造民國25年拾分鎳幣(正) 圖3.奧地利造民國25年廿分鎳幣(正)

圖3.奧地利造民國25年廿分鎳幣(正) 圖4.民國28年伍分鎳幣(正)

圖4.民國28年伍分鎳幣(正) 圖5.民國31年十分鎳幣(正)

圖5.民國31年十分鎳幣(正) 圖7.新仿民國30年半圓鎳幣(正)

圖7.新仿民國30年半圓鎳幣(正) 圖8.(背)

圖8.(背)圖1.奧地利造民國25年伍分鎳幣(正)

圖2.奧地利造民國25年拾分鎳幣(正)

圖3.奧地利造民國25年廿分鎳幣(正)

孫像鎳幣是法幣的輔幣,正面為孫中山先生側面像和民國紀年,背面為布幣圖及面值。該輔幣1936年開鑄,至1943年停鑄,於1949年退出流通,因國民政府未加以充分回收,現今存世量很大。進入收藏市場後,成交價低廉,加之書刊雜誌宣傳少,泉友們對這類鎳輔幣始終不屑一顧,長期被市場邊緣化,屬極冷門品種。筆者前後花費了3年時間,才收集到曾流通過的全套僅21種版式的孫像鎳幣(試鑄未流通鎳幣除外)。在此,筆者就孫像鎳幣的產生背景、鑄幣歷程及一些鮮為人知的歷史事件、鎳幣版式、收藏難度和真偽鑑別等問題作如下考述。

產生背景及鑄幣歷程

自1935年11月4日實行法幣起,孫像鎳輔幣伴隨法幣應運而生。1936年1月11日國民政府公布《輔幣條例》:第—條規定了輔幣之鑄造專屬於中央造幣廠。第二條規定了鎳輔幣成色為純鎳,拾分鎳幣直徑21毫米,重4.5克;廿分鎳幣直徑24毫米,重6克,成色鎳58%,銅35%,鋅17%。第八條規定了偽造輔幣及妨害輔幣信用者,依法懲治。

據《上海造幣廠志》等資料記載,1935年12月21日上海中央造幣廠開始生產伍分、拾分和廿分三種鎳輔幣,次年3月1日流通市場。當時鎳原料國內無生產條件,因此鎳片、坯餅及部分成品均向美國和奧地利廠商訂購,部分鎳餅向美國斯克威公司訂購。鑄幣所用原模由義大利人L。喬奇雕刻,壓印模具由美國費城造幣廠製造。據1941年2月28日《中央造幣廠會計處擬送該廠歷年鑄幣概況函》記載,截至1937年8月上海戰事發生止,中央造幣廠所鑄成輔幣並交由中央銀行發行的數量為:伍分鎳幣7404萬枚、拾分鎳幣7198萬枚、廿分鎳幣5025萬枚。

另據耿愛德《中國機制幣史》等資料記載:1937年,奧地利維也納造幣廠為中國生產鎳幣。1938年夏,共鑄造了伍分2000萬枚、拾分6000萬枚、廿分4000萬枚三種鎳幣運到中國。鎳幣的尺寸、重量和圖案與當時中國流通的鎳幣基本一樣,唯一不同之處是在已有的鎳幣背面古錢圖案下刻上英文字母“A”(Austria之第一個字母),標記者即為奧地利制鎳幣(圖1、2、3)。

1937年8月13日,日軍侵占上海,中央造幣廠停止生產。10月27日,中央造幣廠廠區被日軍侵占。之前,中央造幣廠被迫內遷,在重慶設立辦事處,相繼在武昌、蘭州、昆明、桂林、成都設立造幣分廠,鑄造輔幣。

武昌分廠

1937年8月14日,中央造幣廠在上海古拔路(現富民路)設臨時辦事處,處理人員遣散,設備物料運往武昌事宜。1938年8月,奉命派員赴武昌,接收前武昌造幣廠的廠房機器設備。9月1日,成立武昌分廠。12月,中央造幣廠798名工人除派赴武昌分廠330人外,其餘均遣散、1938年初鑄造銅和鎳輔幣,3月21日停鑄,同年10月漢口淪陷。

蘭州分廠

1938年4月,財政部在甘肅造幣廠舊址籌設中央造幣廠蘭州分廠,派甘肅省財政廳長梁敬淳兼任分廠籌備主任。同年11月l日,蘭州分廠正式成立,1939年11月奉財政部令停鑄。

昆明分廠

1939年5月,財政部長孔祥熙指令中央造幣廠將重慶辦事處移設昆明,仍在渝市酌留少數負責人承辦重要公務。11月10日,奉財政部令接收原雲南銅幣廠,改名昆明分廠,每日可鑄造鎳幣30萬枚。後由於鑄幣成本高於面值,1942年停止鑄造。其鑄幣數量見上表:

桂林分廠

1938年3月,財政部令中央造幣廠將一部分機器運往桂林。1938年5月,成立桂林分廠。《錢幣博覽》2009年第2期刊載嚴紹林《民國中央造幣廠桂林分廠》一文,詳細描述了桂林分廠鑄造鎳幣的全部過程,現摘錄如下:

1938年5月24日,中央造幣廠桂林分廠在魯班廟臨時工場開鑄鎳幣,至年底平均日鑄30萬枚。其間臨時工場共鑄面值廿分、十分、伍分的鎳幣5143萬枚。

1939年1月18日,中央造幣廠桂林分廠正式開工。生產鎳輔幣,當年生產三種面值的鎳幣3081萬枚。由於金屬材料價格高漲,1939年下半年,流通硬幣幣材的價格已超過面值,於1940年全部輔幣改用合金材料。

1940年3月18日,桂林分廠開鑄新的十分銅鋅鎳合金輔幣,由於物價漲幅過高因已不適合市場需要而停鑄。該年桂林分廠共鑄一、二分銅輔幣和五、十分鎳合金輔幣總計11966萬枚。

1942年1月,鑒於市面上十分輔幣已嫌過小,停鑄十分輔幣,開鑄廿分、半圓輔幣。至年中,因貨幣貶值加快,成本增加,再停鑄廿分輔幣,減少半圓輔幣產量。故全年僅鑄十分、廿分、半圓輔幣共4360萬枚。

成都分廠

1937年11月,奉財政部令接收成都造幣廠,成立成都分廠。1938年5月,成都造幣廠開始安裝新從上海中央造幣廠拆卸下來運到的機器。同年夏開始鑄幣,參照上海造幣廠的鑄模。據《四川省志·金融志》記載,從1938年7月至1939年底,該廠鑄造純鎳幣伍分約330萬枚、十分約8461萬枚、廿分約4720萬枚。從1940年初至1942年底,該廠開鑄新的銅鋅鎳合金輔幣,其中,伍分約10988萬枚、十分約15190萬枚、廿分約1838萬枚、半圓約2858萬枚。

鎳幣的誕生生不逢時,由於戰爭時期物資嚴重缺乏,物價飛漲,法幣貶值,鎳輔幣材質的成本已超過面值,以致流通在市面中的鎳幣逐漸被藏匿或收購。1939年12月30日,財政部代電,政府對輔幣條例部分加以修訂,減輕單枚輔幣重量,改變合金成分,並於1940年2月13日財政部公布《修正輔幣條例》,規定“十分輔幣重3克,五分輔幣重2克,成色鎳18%,銅55%,鋅27%”。為何條例將輔幣的鎳含量只降到18%而不是更低?筆者認為:這是由於金屬銅鎳之間彼此可無限固溶,當鎳含量超過16%時,產生的合金幣色澤可保持銀白色,如鎳含量越高,則顏色越白;當低於16%,幣面就會泛黃,顯現銅色。

隨後,成都和桂林分廠開始遵照條例規定,鑄造含鎳低、重量輕的銅鎳鋅合金輔幣,後又加鑄半圓輔幣。期間,銅鎳鋅合金的坯餅仍系國外廠商提供。由於鎳輔幣材質進一步超過面值,加之市場對輔幣需要減少,到了1943年,財政部又以“各種金屬輔幣實值超過面值甚巨”為由,規定本年4月起,一律停止發行,經財政部核准,各地造幣分廠先後陸續停鑄。

鎳幣風潮

隨著法幣大幅度貶值,鎳幣成為市場上計價買賣的一般金屬商品。據《廣西通志·金融志》載,在桂林中央銀行尚未公布舊鎳幣可十足通用之前,就有少數人收購鎳幣。公布改革幣制後,收購活動愈加活躍。1948年8月28日桂林中央銀行公布收兌舊鎳幣後,仍有人繼續收購。直至9月上旬,帶著鎳幣到銀行兌取金圓券的民眾仍十分擁擠。

在民國1948年和1949年,成都也曾發生兩次鎳幣風潮,起因都是改革幣值宣布鎳幣增值而引起的。據《成都市志》(金融志)載,1948年8月23日,中央銀行成都分行公告:“鎳幣不分年限和版次,一律準照面額作為金圓券輔幣行使。”原屬金屬商品,時價每斤僅值法幣10萬元左右的鎳幣,一夜間身價百倍,存有者、訊息靈通者和捷足搶購者大發橫財,市面掀起以鎳幣搶購商品風潮。由於金圓券急劇貶值,此時,市面上逐漸形成以鎳幣充當銀元之輔幣行使的局面。

此外,其他省市同樣如此。據《武漢近代貨幣史料》(內部資料)載,1949年初,華中軍政長官公署政務委員會漢口以“中央銀行以鎳幣代替銀元強制流通”為題發出公告:“壹元銀元等於伍分鎳幣40枚、拾分20枚、廿分10枚。”1949年4月29日,漢口《大剛報》:“央行將發出庫存鎳幣五六百箱,約值銀元100萬元。”

據《中華民國貨幣史資料(第二輯)》載:“民國三十八年七月二十三日,中央銀行總行致各分行處電,原有各版鎳幣準照面值流通行使,自7月25日起原有各版鎳幣準照面值流通行使,作為銀元之輔幣(即五分幣等於銀元券五分,又拾分幣等於一角,其他類推),準由本行照面值收兌。限電到即刻公告周知,並發布新聞,不得延誤,仍希將鎳幣恢複流通後當地市面情形查復為要。”然而,舊鎳幣僅行使一日,中央銀行總行又致各分行處電:“停止原有鎳幣照面額行使。茲據川、黔、湘、桂等地分行報告,前次鎳幣多集中少數投機商人之手。公告後,持有大宗鎳幣者即在市場搶購貨物,刺激物價,此種情形殊與便利人民交易之本意不符。茲經商準財政部,將本行第二、第三號公告辦法予以停止,特此公告,即盼參照。”

1949年7月25日,中央銀行成都分行又奉命公告:“自公告起,原有各版鎳幣,準照面值流通行使,作為銀元之輔幣。”搶購風和抬價風又起,市面一片混亂。最終,成都央行又發公告“鎳幣奉令禁止使用”,鎳幣潮才逐漸平息。

1949年7月27日香港《星島日報》以標題“央行收兌鎳幣案市參議院一致抨擊實屬自行擾亂金融函請監院提案糾舉”報:“廣州特訊央行收兌鎳幣,前後一天內,又宣布停兌,影響幣信,及使市民慘遭損失,市參會參議員,今日連署在參議會提出,促請監察院即予糾舉,追查央行責任,原案稱:中央銀行收兌鎳幣朝令夕改,自行擾亂金融,破壞幣信,願請行政監察兩院徹查其原因,追究責任,以平民憤。”

可見,鎳幣從最初作為法幣的輔幣,到金圓券的輔幣,再到最後的銀元輔幣,多次改動,幣值倍升,百姓寧留金屬幣,而不願留存紙幣,更加劇了社會的動盪。因當時的國民政府已無力收兌鎳幣,致使大量鎳幣留存民間。

流通版式

孫像鎳幣從1936年開鑄到1943年停鑄,國內外眾造幣廠共鑄造了21種版式用於流通行用。在此,介紹一種鑑定鎳幣材質的方法,即“磁鐵可吸附為純鎳幣,磁鐵不能吸附為銅鎳鋅合金幣”。其面值和紀年如下:伍(五)分:民國25年、25年(A版)、27年、28年、29年、30年。拾(十)分:民國25年、25年(A版)、27年、28年、29年、30年、31年。廿分:民國25年、25年(A版)、27年、28年、31年。半圓:民國30年、31年、32年。

在抗戰時期,國內眾造幣廠鑄造鎳幣的“紀年”“幣值”各有不同,加之鎳輔幣流通不暢,造成不同版式的鎳幣在國內各地流通分布極不均衡,沉澱民間不同版式的鎳幣顯現出地域性差別。如在川渝地區,31年和32年半圓鎳幣在民間存量較大,而這兩種版式在國內其他地區卻相對少見。

試鑄版式

據耿愛德記述,民國1935年,美國費城某造幣廠試代鑄了民國24年伍分、十分及廿分三種鎳幣,總計11套。當時耿愛德任上海中央造幣廠顧問委員,因得一套。

“平”“津”字鎳幣

“平”“津”字鎳幣在天津的出現,引起了國民政府的高度重視,孔祥熙先後發函要求調查並回函作出批示。從檔案資料《孔樣熙關於制止冀察政委會自鑄輔幣與戈定遠來往密電》中看出事情的來龍去脈。到了1936年7月28日,在行政院回復財政部《關於平津私自發行輔幣三十萬元經過情形函》中獲悉,輔幣已遵命終止發行。

綜上獲知,平津政府擬自發行“平”“津”字銅、鎳輔幣總計30萬元,因未獲批准而流產。其中有少量試鑄幣流入市場,定性為私鑄,由此存世稀少。今日,偶可在錢幣拍賣會中目睹芳容。在此,有必要糾正《中國硬幣標準圖錄》中的一段錯誤描述,即“天津造幣廠卻於1936年生產約100枚合金鎳幣”。

“桂”字鎳幣

在桂林所鑄的輔幣中,有一種民國31年半圓孫像鎳幣,其背面布幣圖案下有一個“桂”字。1949年施嘉乾編著的《中國近代鑄幣匯考》中提到:“此幣系民國三十一年(1942年)桂林造幣廠所鑄,在廣西使用,但流用極少,未多見。此幣與中央同年所鑄半圓幣之差別,為背面古布圖案下,鑄有一微小之‘桂’字。”另據《廣西歷史貨幣》一書描述:“中國苦戰五年,物資消耗殆盡,加之銅是製造槍、炮彈的重要戰略物資,補給更為困難,中央造幣廠於是決定在民國三十一年後,廣西造幣分廠停止造幣。而且決定該年生產面值較大的十分,廿分,半圓硬幣,不再生產五分硬幣。造幣分廠人員為了紀念桂林造幣這段難忘的歷史,又在此三種最後造的少數幣上加制‘桂’字以茲留念。”

筆者認為:國民政府是絕對不準許桂林分廠在國幣上加刻具有地方特色標記,據此可認定民國31年半圓“桂”字幣的出現,應為私鑄,而非流通行用幣,是試鑄幣。但作為“留念”解釋是合理的,由於存世極罕,直到半個多世紀後的今天,也難得一見。

其他試鑄幣

在各類錢幣圖譜中,還刊登有民國25年廿分(W.C.H簽字版);民國26年伍分、十分、廿分;民國30年廿分;民國31年十分、廿分(“桂”字幣)等試鑄鎳幣,由於筆者對以上試鑄幣心存疑慮,加之未查閱到相關史料記載,有些也未曾見到真品圖片,故在此不作介紹。

幾枚珍品

現實收藏表明,在流通過的孫像鎳幣中,因存世量稀少,民國28年伍分(圖4)、31年十分(圖5)、30年半圓(圖6)被冠之以三大天王。其中以民國30年半圓鎳幣最為珍貴,號稱三大天王之首。次之為民國28年伍分、31年十分,也存在一定的收藏難度。

圖4.民國28年伍分鎳幣(正)

圖5.民國31年十分鎳幣(正)

由於民國30年半圓鎳幣市場售價高,也就成為造假者趨之若鶩的仿製對象。由於當時的桂林分廠資源缺乏,加之造幣坯餅材質成分發生改變,促使印花鋼模極易破損或崩模,導致壓制完成的民國30年半圓鎳幣質量差,為維護國幣尊嚴,僅鑄造極少數量後而停鑄。其成品背面布圖模糊不清,正反兩面的邊道部位產生多處“贅肉”,這正是真品的主要特徵。而現代新仿製的民國30年半圓鎳幣(圖7)則恰恰相反,不但正反兩面製作規整精良,而且字圖清晰可辨,兩者比對,一目了然。此外,其他曾流通版式的鎳幣,筆者至今尚未發現假幣,僅發現臆造的民國27年(A版)等假鎳幣,泉友只要稍加注意,即可放心收藏。

圖7.新仿民國30年半圓鎳幣(正)

圖8.(背)

最後值得一提的是:市場中除民國30年半圓鎳幣有假幣外,帶“平”“津”“桂”字(圖8)的鎳幣也都存有偽品。試鑄幣作為未流通貨幣,因存世極罕,一般情況下多為流傳有緒之品,只會在錢幣拍賣會上出現,一些夢想著在市場上撿漏的泉友,應慎審之。