簡介

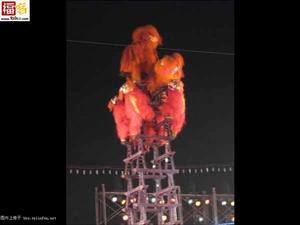

山西襄汾其陶寺的獅舞始於隋唐時期,歷經宋元明清,經久不衰,被稱為“天塔獅舞”。山西省襄汾縣陶寺村的"天塔獅舞"又叫"獅子上板凳",相傳始於隋唐,歷經宋元明清,距今已有1000多年的歷史,它以驚、險、奇、絕、美的藝術特點而被譽為"華夏一絕"。

天塔獅舞具有驚、險、奇、絕、美的藝術特徵。塔台高高聳立,動作大起大落,令人驚嘆;表演過程內含科學的力學原理,再加上安全的保護措施,看上去險實則無險;獅子眼、舌、尾活動自如,能做出口吐條幅之類的表演,使人感到稀奇;天塔獅舞在力量中融入技巧,特技中滲透文化,堪稱一絕;這種高台表演,空中造型優美,顯示出動人的魅力。

天塔獅舞具有獨特的表演形式和高超的絕技。天塔獅舞曾獲中國第七屆藝術節優秀獎,山西省第一屆及第三屆廣場文化節金獎。當前,搶救、保護、研究獅舞,對美學、民俗學及音樂舞蹈史的研究都有很重要的意義 。

獅舞人物

天塔獅舞”在襄汾縣陶寺村68歲的老藝人李登山和他的團隊的傳承光大下,已成為一道絕美的民俗視覺盛宴。在首批入選國家非物質文化遺產保護項目後,也逐漸成為山西省一個響亮的文化品牌。

“天塔獅舞”由舞獅演變而來。相傳始於隋,距今已有1000多年的歷史。幾隻活潑可愛的獅子,踩著歡快的鑼聲鼓點,在舞獅藝人的逗引下,搖頭擺尾,攀登由板凳疊壘在空中高達十幾米的“天塔”。整套動作驚、奇、險、絕、美,堪稱“華夏一絕”。這一民間藝術是當地勞動人民歡慶豐收、迎春接福的一種獨特的娛樂方式。

李登山老人在16歲時,便正式登台表演,在10多米的高空中,騰、挪、跳、躍,動作矯健敏捷,並在一片喝彩聲中,正式接過了“獅子上板凳”這一世代相傳的民間藝術的引獅棒,成了該技藝第六代傳人。

在後來的演出時間,李登山和原襄汾縣文化館館長梁鐵鎖一起潛心研究,通過對道具、服飾、動作等進行一系列改革,將現代審美元素巧妙揉於傳統技藝中,融傳統藝術、傳統文化、武術雜技、舞蹈音樂於一爐,創編了“蜻蜓點水”“水中撈月”“瑤池摘星”“空中倒書”等高難度動作,使“獅子上板凳”完美升華為“天塔獅舞”。他們還四處奔波呼籲使這一民間藝術首批入選國家非物質文化遺產保護項目。

在政府保護支持下,李登山成功組建了表演藝術團,培養出兩班“天塔獅舞”表演隊伍和8個舞龍隊伍,並籌辦 “天塔獅舞”培訓班,進一步加強“天塔獅舞藝術團”的建設和產業化運作,將“天塔獅舞”這門民俗文化藝術發揚光大。

近年來,李登山和他帶領的舞獅隊伍多次赴北京、上海、雲南等地表演,並參加了海峽兩岸堯文化研討會、北京龍潭廟會中國藝術展演等一系列活動演出,相繼獲得了國家文化部第十屆藝術節編導獎,第十三屆 “群英獎”優秀獎,“華夏一絕”大賽銀獎,山西省一、二、四屆廣場文化節金獎等榮譽。2007年,李登山帶領“天塔獅舞”在國家體育總局舉辦的“黃飛鴻杯南北獅王”大賽中,以精彩絕倫的演出榮獲金獎,並被冠以“北獅王”稱號。隨著“天塔獅舞”被世人廣泛關注,這一寶貴的文化遺產正成為山西省乃至全國響噹噹的文化品牌。

大事記

陶寺獅舞始於隋唐時期,距今已有1400餘年歷史,歷經宋元明清,經久不衰。1949年國慶之日,陶寺人民曾以這一傳統優秀文藝節目來慶賀新中國的誕生。文化大革命時期,獅舞曾一度中斷。當時村里只有舞龍、舞蟒、舞蛟等三種節目,而“雄師上板凳”作為村裡的傳統節目,有好幾年已經看不到了,村民們甚為遺憾。1996年,政策放開了,文藝有了市場,作為村委會主任的李登山為了將傳統節目保留下來,與當時村裡的六位代表一起將這一民間傳統節目恢復了起來。李登山負責指導和購置道具,六位代表負責組織人手,團長是六位代表其中之一的張占國先生。“天塔獅舞”的重新組建為宣傳陶寺文化和搶救民間文化做出了重要貢獻。

重獲新生

天塔獅舞

天塔獅舞目前,“天塔獅舞”已經進入瀕危狀態,頗有造詣的李登山老藝人,年事已高,他雖精心培養徒弟,但一些高難度動作非一日之功,至今無一人能像他那樣,絕藝絕活,全套表演。其次,“天塔獅舞”流傳區域單一、表演隊伍缺乏,加上近幾年在對此項目發掘、搶救、保護、創新、提高中人力、物力的投資不足,使演員負債累累,隊伍無法穩固,加之後備隊員缺乏,道具服裝陳舊,難以正常訓練和演出。還有一些人不了解“天塔獅舞”樸素的美學、力學、科學等文化內涵,認為表演危險,也產生了一些影響獅舞發展的負面作用。

“天塔獅舞”獨特的表演形式和精湛的絕技,是陶寺文化的延續和組成部分,對該藝術發掘、搶救和保護具有深遠的歷史意義。為了搶救、保護“天塔獅舞”和民間文化遺產,襄汾縣制定了十年保護計畫,計畫為2006年成立專門機構,對“天塔獅舞”全面普查、發掘,完成“天塔獅舞”的錄音、錄像和文字資料,培訓、鞏固、提高、穩定基本表演隊伍。完成建檔工作,加強表演隊伍的建設;2007年整理、完善普查資料。邀請著名學者專家研究論證。調整、發展、擴充獅舞學員,加強基礎訓練。整理出書,研究出成果,發展擴大獅舞隊伍;2008年編寫較為規範的“天塔獅舞”教材。在鄉鎮建立百人舞獅隊。縣上成立“天塔獅舞”研究中心。以陶寺為龍頭,以點帶面延伸發展“天塔獅舞”;2009年縣上建立獅舞學校。龍獅節正式運作,舉辦展演,比賽活動。出版獅舞培訓正式教材,並推廣試用。獅舞培訓步入正規,選拔優秀學員,成立獅舞民間藝術團;2010年依託“陶寺文化博物館”,對外展示“天塔獅舞”的靜態展覽和動態表演。全縣建立百村獅舞隊。“天塔獅舞”帶動全縣民間藝術精品走向產業化,走向國內外 。