夏夜的微笑

夏夜的微笑

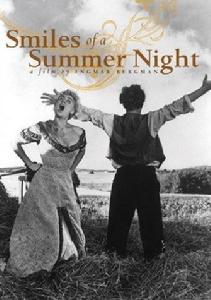

夏夜的微笑瑞典大師導演:英格瑪-伯格曼

簡介

沉默

一九七五年,英瑪·伯格曼終於如願以償地將莫扎特的歌劇《魔笛》搬上了銀幕。早在影片《最可怕的時刻》(一九六七)中,伯格曼為了增加影片的恐怖氣氛,穿插了木偶劇《魔笛》的片斷,用來召喚那些他所熟知的幽靈。伯格曼對於歌劇《魔笛》的迷戀,也許是源於他一生中對音樂的熱愛。因為在他看來,沒有什麼藝術比音樂更像電影。另一個原因是,他認為莫扎特的《魔笛》中包含了藝術比音樂更像電影。另一個原因是,他認為莫扎特的《魔笛》中包含了這個世界最重要的真實和奧妙。伯格曼曾通過女剛琴家安德麗亞之口說出了他的一番疑慮:作為天主教徒的莫扎物為何為選擇巴赫的大合唱?惟一的解釋也許是:愛是超載一切的。

拍攝《魔笛》的伯格曼,正處於一生中最幸福的時期之一,歡樂和安寧的情緒奠定了這部影片的基調:幽靈被馴服了。影片展示給觀眾的是一個金碧輝煌和光彩奪目的童話世界,就連地獄的想像和幻象都是那絢麗富有幽默感。對於那些熟悉伯格曼電影的觀眾來說,《魔笛》的確是一個不可多得的特例——它讓我們看到了伯格曼的另一面:濕文爾雅、明朗和優美。這部影片一經問世,就成為眾多歌劇發燒友的經典收藏。在電影的拍攝過程中,伯格曼也加進去了一些歌劇舞台之外的因素:序曲階段觀眾的面部特寫、幕間休息時演員的換裝和交談、一個小女孩自始至終凝視著舞台上的那張純潔動人的臉等等。然而,在這部歌劇中,我們多少也能找到一些伯格曼影片中反覆出現的主題,比如說,受難和拯救、充滿陷阱幽靈出沒的世界圖景、人與人心靈的隔膜,諸如此類。與伯格曼的電影一樣,《魔笛》中的上帝也是沉默不語的。當王子三次試圖探詢上帝的秘密時,他都遭到了堅決的拒絕。至少,在伯格曼看來,一個塵世中人要想獲悉上帝創造這個世界的密碼,除了把自己變上帝之外,他沒有別的辦法。而伯格曼總是不厭其煩地告訴我們,上帝是不存在的。《魔笛》中的主人公最終都獲得了拯救。與其說這是由於愛的力量,還不如說是因為幸運。

我們知道,伯格曼電影中的人物並不總是這么幸運,或者說,絕大部分人物都是相當不幸的。這些人物大多由精神病患者、處於彌留之際的教授、受病痛折磨的婦女、失去了信仰的牧師等角色組成,他們幾乎無一例外地牌某種孤絕狀態。伯格曼一度把這種孤絕歸咎於上帝的制度。但不管怎么說,在伯格曼早期的電影中,上帝還是存在的。問題是,它總是對這個世界的苦難熟視無睹,一聲不吭。在《處女泉》(一九六二)中,殺戮和復仇都在一種極其平靜的氛圍中展開。故事推進得相當緩慢,就像是履行一場繁冗的宗教儀式——當影片中的父親決定為女兒報仇的時刻,他首先想到的就是去砍樺樹枝抽打自己的身體,然後去一個木桶里洗澡。畫面中除了黎明的風和樹枝抽打身體的聲音之外,沒有一句台詞。導演這樣處理是有理由的,他或許相信,整個事件都是在上帝和觀眾的雙重注視下發生的。正是這種靜穆讓觀眾聽到了主人公向上帝的發問。然而上帝一言不發。惟一顯示上帝存在的依據,是被姦殺的少女身體下汩汩流出的泉水。這是一種超自然的力量。

伯格曼在談到自己與宗教的關係時,曾這樣說:“對我來說,宗教問題始終伴隨著我。對它,我從來沒有不曾關切的時刻;每日每時都是如此。”然而,在早期創作中,對於伯格曼卓越越的想像力而言,上帝既是一個資源,又是一個障礙。他採取的方法就是通過超自然的象徵物直接與上帝展開對話。超自然的力量作為上帝存在的隱喻在伯格曼早期的影片中比比皆是:在《魔術師》中,它是肆虐的閃電和暴風雨;在《野草莓》中,它是夢中的棺材;在《沉默》中,它甚至是街上行駛的坦克。

如果要在伯格曼的所有影片中,找出一個貫徹始終的意象來說明人與存在的關係,那么,恰當的意象無疑是掛在牆上的古老的時鐘。伯格曼是如此喜愛這個意象,以至於從《夏夜的微笑》(一九五五)到《芬尼和亞歷山大》(一九八四),他都頻繁地使用了這個道具。這並不是一個偶然的現象,上帝的形象與時間合二為一的趨向,貫穿了伯格曼的大部分創作。雖然座鐘或掛鍾僅僅是作為一種不參與情節發展的道具而出現,但它學生而清晰的嘀嗒聲,又使觀眾無法忽略它的存在。儘管伯格曼本人認為,他對於宗教和上帝問題的思考常常使他陷入一片混亂,但在我看來,拍攝《沉默》三部曲時的伯格曼其思路是相當清晰的,甚至是過於清晰了。作為一個牧師的兒子,他的童年生活受到了宗教氣氛的壓抑是明顯的,記憶也給他帶來了不安的想像,這些被壓抑的力量迫切需要找到一個釋放的適當出口。

一九六二年問世的《冬日之光》是伯格曼最優秀了影片之一,這部影片十分簡捷的畫面處理與人物內心的急劇波動形成了強烈的反差。失去了信仰的牧師,同時也失去了愛的能力,他實際上已經變成了一具枯乾的殭屍。但問題是,他本人尚能夠清醒地看到這一點。精神生活的重壓,從兩個方面輪番對他發動襲擊:其一是通過一名被核子彈嚇破了膽的漁夫的糾纏而展開,漁夫自殺的衝動深深地感染了牧師,也使得牧師的恐懼變本加厲;另一個力量來自於深愛著他的女教師,她的愛情對牧師來說更具有諷刺性。她就像一面鏡子,照出了牧師的麻木、空洞、腐朽。在萬般無奈之下,他只得一遍又一啟蒙地向他的上帝求援,同時,一遍遍地喃喃自語:上帝沉默著……上帝沉默著……上帝沉默著……

的拍攝《沉默》三部曲之後,所有直接對上帝的發問包括神秘的超自然的意象,都從他的作品消失了。“我與整個宗教上層建築一刀兩斷了。上帝不見了;我同地球上所有的人一樣成了茫茫蒼穹下的獨立的一個人,同時也感到十分激動。”他的興趣轉移到了日常生活、婚姻、文化批判等一系列世俗主題上來。然而,嚴格地來說,有關上帝的思考並沒有完全斂跡。它只不過改變了思考的路徑和形式,或者說,它被日常生活化了。上帝存在的象徵讓位於生活意義的隱喻;真理讓位給真相,各種超自然的力量讓位於時鐘所象徵的時間。但日常生活的真相、生命的意義、個人痛苦獲得撫慰的途徑,甚至人與人交流的可能性成了另一類問題,正像《魔笛》中的神 對王子的答覆一樣,世界仍然是緘默不語的,心靈是封鎖的,一切重又歸於沉寂。生活中的每一個人都被各自的局限壓得喘不過氣來,既無力支配自己的命運,也無法對別人施以援手,最為常見的生活形態就是冷漠,各人仍然處於孤絕狀態。

波·魏德堡曾批評伯格曼在影片中反覆談論上帝,用有關上帝的思考來代替人與人之間最為迫切的問題,因而歪曲了瑞典的民族性格,故意製造有關瑞典的低劣的神話來迎合外國人的口味。這一批評在我看來是有欠審慎的。因為上帝、真理、獲救、生命的奧秘、日常生活的意義在伯格曼那裡始終是同一個問題。應當這樣說,伯格曼並非是從抽象的上帝概念出發來演繹日常生活;而是相反,他從日常生活中個人的孤立無援被迫導出了對上帝的發問。

說話

有一次,伯格曼偶然看到劇組的兩位女演員伸出各自的手在陽光下比較。她們也許只是出於好奇,比一比誰的手長得更好看。可這一場景深深地迷住了伯格曼,他覺得兩個女人在陽光下比手,簡直是太富有詩意了。他幾乎立刻決定將為這一場景寫一個電影劇本,並把它搬上銀幕。問題是,實際拍攝出來的電影(《假面》【一九六六】)卻並未表現出相應的詩意,最初促使他創作、給予他靈感的那個核心場景在影片中也並未占據突出的地位。但在“陽光下比手”作為一個比喻,還是糅進了《假面》的創作中。在伯格曼看來,也許兩個女人伸出的不同的手可以被看成同是一雙手,因為在陽光的照耀下,兩雙手同樣優美,看不出區別,推而言之,一個人可以是另一個。我覺得,在創作之初,伯格曼顯然已經打算將這兩個女人合而為一了。有些評論者認為,《假面》是伯格曼最好的影片,我以為,把它稱為伯格曼最令人費解的影片也許更合適。伯格曼從來都拒絕直接評價和解說自己的影片,從一個單純、優美的畫面基礎上發展起來的影片顯然偏離了初衷,但我們如果把它放到伯格曼一生的創作中去考察,還是能夠看到主題上的承繼關係。

女演員伊莉莎白在扮演一個心理病態的角色時突然變得沉默不語。她是精神上出現了什麼問題,還是故意不說話,導演自始至終都沒有交待。醫生建議她去海濱療養,一個名叫阿爾瑪的護士陪伴著她。在療養過程中,伊莉莎白始終一言不發,而阿爾瑪則向伊莉莎白談起了自己的身世,絮絮叨叨,沒完沒了。而且阿爾瑪所談論的內容與整個劇情看不出有什麼關聯。開始的時候,她只是為說話而說話,不連貫的、沒有意義的台詞充斥了整個影片。到後來,阿爾瑪發現她所照顧的對象竟然沒有說過一句話,這一點連她也感到不安,尤其是當她從伊莉莎白的眼神中看到了傲慢與冷漠時,她變得憤怒了。她開始千方百計地引誘伊莉莎白說話,自己也變得歇斯底里。她發現伊莉莎白在寫給醫生的一封信中用輕蔑的語言談起自己,遂開始粗暴地強迫後者說話,甚至威脅用沸水去澆她,最後,伊莉莎白說出她在整部影片中惟一的台詞:沒有。

伊莉莎白對阿爾瑪的確具有某種程度的優越感,但這種優越感在某些批評家的筆下,被解釋成了絕對的權力,比如,烏利希·格雷戈爾就認為,伊莉莎白依靠阿爾瑪生活,直接吸吮著她的膏血。兩個女人的關係中的吸血鬼這個主題在影片裡表現得非常明確,他進而認為,“在這個主題里暗含著對寄生蟲式的藝術家生活的抨擊”。這一看法顯然過於表面化了。實際上正如前文所說,伊莉莎白了阿爾瑪完全可以被看成是同一個人,伯格曼在影片中不時通過攝影將兩張臉置於同一個畫面之中,就像兩個女人的手被放置在陽光下比較一樣,這兩張臉有時甚至重疊在一起。導演與說話也是如此。我覺得《假面》的主題是伯格曼一九六三年拍攝的《沉默》主題的延續,只不過,宗教的陰鬱背景淡化了,取而代之的是富有詩意的幻覺畫面。在《沉默》中,姐妹倆帶著一個小男孩旅行到了一個陌生的國度,所有的一切都構成了壓力,他們聽不懂那裡的任何語言,當小男孩用清澈的眼睛打量飯店的走廊、擦燈的侍者和一侏儒的時候,我們似乎能夠聽見他在說話。

伯格曼非常善於通過靜默來表現聲音,通過人物的行為來表達內心激烈的思想波動。在《馬戲團》中,當馬戲團老闆發現他的妻子背叛了自己,他與前妻、孩子之間的隔閡難以消除,他終於陷入了孤立無援的境地的時候,似乎失卻了控制,決定反抗。但他拿這個世界有什麼辦法呢?他只象徵性地武松殺死了馬戲團的一頭熊而已。影片的結尾極期令人難忘:馬戲團又要上路了,背叛了他的妻子撐著一把花傘遠遠地看著他。似乎在等待著他做出抉擇。老闆顯得猶豫不決。他當然可以拋棄這個女人,解散馬戲團,與這個世界決一死戰,但就像《城裡》中的那個K即便發現了荒謬仍然不可能離開城堡一樣,或者說像現實中的芸芸眾生一樣,選擇成了被選擇。他默默地走到了妻子的傘下,默默地上路,他們的背景消失在了地平線上:問題沒有解決,生活還要繼續。整個畫面長達數分鐘之久,沒有一句台詞,但主人公和導演本人內心的聲音卻表達得異常清晰、完整和準確。

從另一個方面來說,“說話”在伯格曼的影片中往往卻意味著靜穆。在《假面》中,護士阿爾瑪滔滔不絕的說話映襯出了伊莉莎白的沉默。說話與沉默,是同一個人的白晝和夜晚。伯格曼恰如其分地揭示了語言的性質:語言之於它的所指物、談話之於情感交流存在著巨大的縫隙,這個縫隙在很長一段時間變成了伯格曼展示自己想像力的舞台。

一九七二年拍攝的《喊叫與耳語》在伯格曼的影片中占有十分突出的地位,也是爭議最多的影片之五。影片講述了三姐妹在一座古老的莊園相會的故事。三個人都深陷於各自的煩惱中不能自拔,老二老琳將自己一生的失敗全部歸咎於她的那個頗有紳士風度的丈夫,婚姻生活的壓抑和冷漠將她推到了瘋狂的邊緣。她用打碎的玻璃杯的碎片塞入陰道,將血抹在自己的嘴唇上或許是一個雙重的象徵:既是對自己病態的懲罰,也是對婚姻的極端仇恨。妹妹瑪麗亞醉心於性遊戲,正是因為這一點,導致了丈夫的自殺。來到莊園之後,她惟一關心的事是勾引前來為大姐看病的醫生。然而,倘若要醫治乾枯的心靈,“性”未必是一劑良藥。兩人地影片中的對話不多,但卻十分耐人尋味。醫生從瑪麗亞的嘴唇上看到冷漠、自私、刻薄,而在瑪麗亞看來,醫生投射在鏡子中的那張臉也鐫刻著同樣的內容。這兩個人也是互為鏡像。大姐安德里斯處境最為悲慘,因為她身患絕症,已不久於人世。整個故事中,安德里斯的彌留與死亡是中心事件。

影片中的大部分場景在“病榻”和“客廳”之間來回切換。病榻是喊叫的場所,每當病痛襲來,安德里斯所能做的只有喊叫,伯格曼在處理“喊叫”的聲音時顯然經過一番深思熟慮。那是一種粗獷的、不加任何掩飾的、絕望的喊叫,那是巨大痛苦的自然分泌物。安德里斯的喊叫同時朝向兩個對象:上帝和姐妹們,前者部分重現了伯格曼的宗教主題,後者則暗含著對親情、溫暖和交流的籲求。當然,安德里斯不可能不知道,無論她的喊叫針對哪一個對象,她注定得不到實質性的回應(安德里斯死後,牧師用冷冰凍的口氣宣布道:上帝以為,安德里斯無力承受塵世的苦難,因而把她召去了;而兩個妹妹對她喊叫的反應則是:她故意用喊叫來嘲笑我們)。既然她知道自己的喊叫得不到回應,但她還是在喊叫中竭盡全力,其中包含了對人生痛苦、絕望、悖謬的抗議。相對於病榻,“客廳”則是“耳語”的地方。考琳和丈夫,瑪麗亞和醫生,考琳和瑪麗亞一刻不停地竊竊私語。那些聲音有時較為清晰,有時,交談的內容觀眾甚至無法聽明白,不過是一些嘈雜的人語、嘆息和呻吟而已。伯格曼故意不讓觀眾聽到說話的內容,當攝影機的鏡頭搖向她們的臉,她們的眼神是僵滯的,目光是空洞的,表情是靜默的。導演的用意十分明顯,持續不斷的耳語只不過是交流的障礙的另一種形式,是人物內心不安和絕望的聲響,並無多少實質性的內容。

客廳的內景被處理成深紅色(實際上,整個影片也以偏暖的紅色作為基調),它無疑是人的內心世界的一個隱喻,是渴望交流的背景,在這樣一個背景中言談和說話實際上卻滑向了無言。耳語與喊叫,作為說話的兩種不同的方式,所指向的中心還是隔閡。這使我們多少想到了加繆的那句名言:真正的無言不是沉默而是說話。

微笑

我是在八十年代中期開始接觸伯格曼電影的,後來糊裡糊塗地在大學的電影專業開了一門“伯格曼與歐洲電影”的選修課,主要介紹伯格曼、布努艾爾、安東尼奧尼、費里尼的電影。選修的學生本來就不多,往往一場電影放下來,學生們甘美的午覺就該醒了,環顧教室,逃課的學生常有三分之二。我記得,最少的一次,教室里只有四個人。再後來,有一些學生向系裡提出了抗議,說某某教師總是將他個人的偏見強加給我們,伯格曼,什麼老掉牙的片子……系裡當時主管教學的副主任還很嚴肅地找我談過一次話,讓我注意同學們的情緒。我雖然很想改進教學方法,但伯格曼就是柏格曼,我又不能把他的電影重拍一遍來照顧同學們的口味,所以收效不大。最後這門課,也就糊裡糊塗地停掉了。不過,就我個人而言,跟著五六個對我“死心塌地”的學生一遍又一遍地觀摩伯格曼的影片,倒也是一件十分有趣的事。說實話,對於伯格曼的電影,我從未感到過厭倦。直到最近,我在重看他的《夏夜的微笑》時,依然覺得興味盎然。

《夏夜的微笑》拍攝於一九五五年,是伯格曼早期電影的代表作之一。導演通過男僕福時德之口告訴我們,北歐夏日的夜晚要微笑三次:第一次是從午夜到黎明,地平線露出溫柔的曦光,它是送給年輕的戀人的;第二次,天空破曉,鳥聲啾啾,夏夜的微笑獻給丑角、傻瓜和無可救藥的人們;第三次微笑出現時,天光大亮,這次微笑是送給那些愁苦、憂鬱、失眠、迷惑、擔心受怕和孤獨的人們。一九九六年盛夏,我在斯德哥爾摩效外的一個湖邊,透過木板房的窗戶,留意著午夜的天空,期待著夏夜微笑的降臨。大概是由於缺乏耐心,我很快就睡著了,結果什麼也沒看到。如果不把《魔笛》包括進去,《夏夜的微笑》也許是伯格曼惟一一部帶有輕喜劇風格、有著圓滿結局的影片。這個時期的伯格曼,還沒有來得及把自己變成一位哲學家、神秘主義者和所謂的現代派敘事大師。正因為如此,這部影片能夠較好地幫助我們理解伯格曼電影中那些極容易被人忽略的重要因素。

一些批評家(包括電影史的作者),總是習慣於把伯格曼描述成一位帶有明顯精神分裂症傾向的絕望的藝術家。正是這一點,嚇退了許多不求甚解的觀眾。在我看來,伯格曼不免有些悲觀,但描述絕望並不是他的惟一使命,他對人在現代社會的孤獨狀態的描述,其真正意圖在於尋找人在孤獨之中溝通的途徑;他對宗教問題的關注,是在思考一個沒有上帝的國度中人的存在所可能具的意義;他對現代資產階級社會的批判著眼於找到一條拯救心靈危機的道路。說伯格曼由於個人主義世界觀的局限性而看不到,也不可能看到出路。未免太過輕率。實際上,他至少提出了部分答案,只不過他的回答拒絕用虛偽的樂觀主義來敷衍了事。這一點,有些類似於奧地利作家卡夫卡。正因為如此,我們不難理解,在絕望的生存背景中我們總是能夠同時感受到溫暖和感人至深的精神慰藉。

對伯格曼來說,失意和慰藉的重要來源之一就是記憶,這一點尤其容易被伯格曼的研究者所忽視。在導演晚年所撰寫的自傳《魔燈》中,伯格曼認為,記憶,尤其是童年生活的記憶構成了自己創作的直接動力。有一次,作者離家多年後返回家鄉,聽到教堂的鐘打著五點,忽然想到,當他推開自己的房門時,屋內的景象與自己的記憶究竟會有多大的反差,正是這個念頭促使他拍攝了《野草莓》。這部影片的結尾,當彌留之際的老人回想起自己五六歲時父親帶他去河邊釣魚的情景,影片的格調突然變得寧靜而優美。在《喊叫與耳語》中,大姐安德里斯死後,導演透過她的日記,展示了一幅絢麗的畫面:三姐妹回到了少女時代的花園,她們打著花傘在樹木中散步,盪著鞦韆。她們有說有笑,親密而溫馨。而在一九八四年拍攝的《芬尼與亞歷山大》中,類似的畫面更是層出不窮。這部影片被認為是伯格曼一生創作的總結,其重要的推動力仍然是童年記憶。影片中最讓人難忘的鏡頭就是亞歷山大所珍愛的那架幻燈放映機:寂寞的小男孩獨自一個人輕輕地鏇轉著幻燈機的轉軸,充滿詩意的童話故事投射在對面的牆上,在“咔咔”的換片聲中,夜晚靜謐無聲。順便說一句,《芬尼與亞歷山大》這部影片在前蘇聯放映晨,彼得堡(列寧格勒)的觀眾在電影結束後爆發了大規模的遊行,觀眾情緒失控的理由之一,就是伯格曼所展示的波羅的海另一側的生活,幫助他們恢復了一度失去的對傳統的記憶。

伯格曼對記憶的開掘當然不是僅僅停留在個人的視野之中。在他看來,從一個更廣泛的領域整合個人的記憶包括文化記憶,是克服當代社會生活分裂的重要途徑。從某種意義上說,這一記憶最好的保存者大概就是那些目不識丁的僕人一類的角色。據此,我們也可以理解,在這些人物身上伯格曼為什麼會傾注那么大的熱情。《夏夜微笑》中的福里德和彼得拉,《喊叫與耳語》中的女僕安娜,他們不僅人格健全而且充滿了旺盛的生命力。

在敘事語言的層面上,將伯格曼描述成一位現代主義的大師是又一個誤會。儘管在精神氣質上,伯格曼的確與斯特林堡、卡夫卡等人有共通之處,但他的相當一部分電影都拍得簡捷優雅;敘事風格內斂而樸實,與布努力艾爾和安東尼奧尼的現代主義電影敘事語言迥然不同。《處女泉》、《夏夜的微笑》、《冬日之光》,甚至還包括《喊叫與耳語》在表現技法上雖然使用了一些隱喻和象徵,但總體而言,電影語言的簡樸猶如舞台戲劇。早在一九四五年,當伯格曼拍攝他的第一部影片《狂亂》的時候,就發誓要走一條完全不同的好萊塢的道路。他的藝術信條是:簡單而深入人心。