簡介

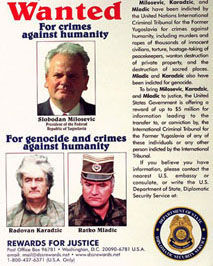

米洛舍維奇被南聯盟總理親自逮捕,卡拉季奇、姆拉迪奇被塞爾維亞警察逮捕 國際刑警組織對“三奇”發出的通緝令

國際刑警組織對“三奇”發出的通緝令前南“三奇”皆非被聯合國、北約,或前南範圍內的敵人所逮捕,而是無一例外系被塞爾維亞族同胞所“出賣”:2001年愚人節,下野的米洛舍維奇被時任南聯盟總理的金吉奇親自指揮警察逮捕,次年6月被南聯盟政府送到海牙,成為第一個被送上國際戰爭罪法庭的前國家元首;2008年7月21日,潛匿貝爾格勒行醫多年的卡拉季奇被塞爾維亞警方逮捕,9天后送往海牙;此次逮捕姆拉迪奇的,同樣是塞爾維亞警察。

“三奇”都靠煽動狹隘民族主義起家,他們也都曾獲得成功,在他們所掀起的“大塞爾維亞”狂潮中,克羅埃西亞、波赫和科索沃都曾爆發曠日持久的血腥內戰,米洛舍維奇在科索沃戰爭期間一度被狂熱的塞爾維亞激進民族主義者尊為“國父”,詩人出身的卡拉季奇、與士兵同甘共苦的姆拉迪奇,也都曾被自己的小“國中之國”奉為英雄,如今時間僅過去幾年,何以這幾位“國父”、“英雄”,會被昔日的崇拜者拋棄?曾經甚囂塵上的狹隘民族主義,何以無法充當“前南三奇”的護衛傘?

建立塞族全部控制“大塞爾維亞”

巴爾幹地區是南歐民族、宗教關係最錯綜複雜的地區,狄托時代的前南曾有“12345678”的說法(一個南聯盟,兩種文字,三大宗教,四種語言,五個民族,六個加盟共和國,七個鄰國,八個聯邦實體),作為一個統一國家的歷史只有短短74年,期間尚經過二戰中的短暫分裂、內戰和民族仇殺,“南斯拉夫民族”這個概念雖經狄托竭力栽培,卻終究是沙灘上的花朵,經不得風吹日曬。米洛舍維奇政治上起家,正是從反狄托主義開始,他採用各種手段擴大塞族權力,侵削其它聯邦實體自治權,讓原本緊張的前南各民族、各宗教、各聯邦實體間關係更加對立。也正是他採取任由南斯拉夫解體,再放手讓軍事實力占優的塞族發動戰爭,試圖建立一個由塞族全部控盤、並控制儘可能多前南領土的“大塞爾維亞”,才導致了前南解體的不可逆轉。至於卡拉季奇和姆拉迪奇,作為生長波赫的塞族人,在成立波赫塞族共和國之際,他們已經放棄了前南國籍(後者還是公開放棄的),其“民族主義”自然同樣是“大塞爾維亞主義”。

“大塞爾維亞主義”南斯拉夫聯盟就解體

“大塞爾維亞主義”並非冷戰後才有的極端民族主義思潮,早在巴爾幹大部分地區被土耳其占領時就已聲勢浩大,19世紀巴爾幹分治,波赫、克羅埃西亞、斯洛維尼亞和科索沃分別為奧匈帝國和奧斯曼土耳其統治,塞爾維亞和黑山的塞族人採用政治、軍事乃至極端手段,竭力爭取一個由塞爾維亞人主導的、統一的南部斯拉夫國家,這個目標最終通過巴爾幹戰爭和一戰的策源實現,而巴爾幹也就此獲得戰爭策源地、歐洲火藥桶的“美譽”;大塞爾維亞主義在二戰中曾遭到克羅埃西亞等地區民族主義的反擊、報復,並在戰後被狄托所壓制。狄托時代的“南斯拉夫民族主義”曇花一現,恰是犧牲了塞爾維亞人的部分利益換來的,覺得自己實力最強、卻得不到“應有權力回報”的“大塞爾維亞主義者”最終在後狄托時代主動發難,並激發了前南境內的其它民族主義——“大克羅埃西亞主義”、“大阿爾巴尼亞主義”,等等等等。不難看出,“大塞爾維亞主義”是一柄雙刃劍,一方面激發塞爾維亞族的狂熱,另一方面則削弱“南斯拉夫民族主義”並激發其它前南民族的區域民族主義,最終的結果一如人們所看見:“大塞爾維亞主義”越狂熱,南斯拉夫聯盟就解體得越徹底

“三奇”成為可以拋棄的敝帚

“大塞爾維亞主義”的基石是“民族生存空間”,民族主義者之所以狂熱支持“三奇”,是指望通過他們的政治冒險,讓塞爾維亞族獲得更多的地盤,更大的好處。然而由於前述原因,結局卻是三場戰爭後,前南徹底解體,塞爾維亞族失去了波赫、克羅埃西亞的塞族地區,失去了最鐵桿的夥伴黑山,失去了民族發源地科索沃。 三奇的相繼落網

三奇的相繼落網當“三奇”讓塞族人付出巨大代價,卻收穫失落後,他們就不但成為塞族和平主義者、也成為“功利第一”的許多“大塞爾維亞主義者”心目中可以拋棄的敝帚——因為在他們的“孜孜不倦”下,收穫的是“小塞爾維亞”,僅此一點,就不難理解顯赫一時的塞爾維亞社會黨,何以如今只剩下10%的支持率。可以說,前南特殊的民族疆土,讓狹隘民族主義失去了通常的護衛傘作用,反倒在某種程度上成為“三奇”的催命符

南聯盟徹底解體

儘管對“大塞爾維亞主義者”的支持者而言,“三奇”已墜下神壇,但在在代頓和平協定簽署後、朗布依埃森林協定被米洛舍維奇撕毀前,“三奇”仍然是相對安全的:米洛舍維奇繼續領導著疆土大大縮小的南聯盟,並因執行了波赫停戰協定,被美、歐政府視為“可以打交道的對象”,前南的主權和領土完整也得到國際保證。另外的“兩奇”雖早在1995年便被海牙國際法庭通緝,但在米洛舍維奇的護衛,和國際社會的心照不宣下,他們仍然可以半公開地生活在前南境內,並不怎么擔心自己的命運和前途。平心而論,朗布依埃協定的確對前南而言是苛刻的、傷害主權的:科索沃獲得夢寐以求的自治共和國地位,其安全由北約派兵護衛,南聯盟軍隊撤出。但該協定同時也強調南聯盟領土完整的不容侵犯,強調科索沃主權屬於南聯盟,強調“科索沃解放軍”也應同時解除武裝,在北約發出最後通牒的情況下,“兩害相權取其輕”便成為成熟政治家最明智的選擇。最終米洛舍維奇選擇了拒絕簽字,接受戰爭,並換來了戰爭失敗,南聯盟徹底解體的“雙輸”

全面失勢,米洛舍維奇淪為政治爭鬥“棋子”,“兩奇”成無根之木

拋下政治爭議,僅僅從戰爭責任而言,米洛舍維奇在戰後被選民拋棄也在情理中。牆倒眾人推,被趕下台的米洛舍維奇不得不承受自由主義者和民族主義者的“左右夾擊”,並最終在“後米洛舍維奇時代”的前南政治爭鬥中先被當作棋子相互“將軍”,繼而被當作“投名狀”拋去了海牙。

米洛舍維奇時代的結束,也讓卡拉季奇和姆拉迪奇這“兩奇”好運到頭:和米洛舍維奇不同,他們只是塞爾維亞族,而並不是塞爾維亞共和國的人,他們的兩個“祖國”——前南斯拉夫和波赫塞族共和國,一個被他們拋棄,另一個則拋棄了他們,正所謂喪家之犬,惶惶不可終日,儘管一個隱匿了13年,另一個更躲了16年之久,但這對無根之木的落網只是遲早的事,或者乾脆說,他們的政治生命,早已隨著“大塞爾維亞”幻滅成巴爾幹歷史上最小的塞爾維亞,而無可挽回地告終了。

民族主義能否反映民主基本訴求

民主化並不一定意味著民族主義、甚至狹隘民族主義的沒落。即以前蘇聯、東歐地區為例,1956年的匈牙利事件,1968年的布拉格之春,要求民主化的改革者打出的首先是民族主義大旗;如今的波蘭、喬治亞已實現民主化,但民族主義情結濃烈依舊,民族主義代表人物的命運,和南斯拉夫的“三奇”可謂有天壤之別。奇妙在於,波蘭、喬治亞等地的民族主義,對抗強權、爭取民族自決權的理念十分清晰,和民主主義的基本訴求可以兼容,而“三奇”的“大塞爾維亞主義”卻是以強權爭奪本民族的“生存空間”,並打壓其它民族的生存空間,依然不脫19世紀巴爾幹民族爭端的窠臼,和民主主義的基本理念背道而馳,因此,“三奇”無法以民族主義為盾牌,抵禦自身命運的改變,但攻破這面盾牌的,卻並非民主化這桿矛。

塞爾維亞社會多元,即使是“三奇”支持者也未遭官方打壓

如果說民主化對“三奇”命運的影響,那就是圍繞如何對待他們,塞爾維亞社會聲音的多元化,以及對這種多元化聲音的寬容。當年米洛舍維奇的政敵科斯圖尼察曾堅持拒絕引渡已被逮捕的米洛舍維奇,而在卡拉季奇和姆拉迪奇被捕後,聞風集會、抗議的支持者並未遭到官方打壓,兩人也都獲得了在媒體上為自己辯護的權力,他們的自辯詞也能通過媒體傳遍世界。