作品簡介

【名稱】唐閻立本步輦圖 唐閻立本步輦圖

唐閻立本步輦圖 【類別】中國古畫

【年代】唐代

【文物原屬】故宮舊藏

【文物現狀】故宮博物院藏

簡介

《步輦圖》

《步輦圖》作品賞析

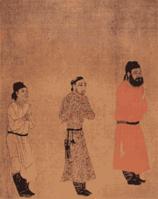

《步輦圖》以唐太宗李世民將文成公主嫁給吐蕃王松贊乾布這一重大事件為背景,表現了貞觀十五年(公元641年),吐蕃使者祿東贊來唐迎親並受到唐太宗召見的場面。畫中包括唐太宗在內共有13個人物。唐太宗雖然不在畫面的中心而偏於橫卷的前半部分,但作者在構圖上巧妙的處理,使以唐太宗為主的人物群體實際上處於畫面視覺的中心,同時也以他為主構成了畫面由內向外輻射的組合關係。唐太宗處於九個侍女的簇擁之下,寬大的體態與威儀莊重的神情,與侍女纖細而趨於動感的塑造形成了鮮明的對比,因此構成了畫面視覺上的重中之重。同樣的處理構思也體現在唐太宗前方的三個使臣身上,他們雖然較之侍女們遠離唐太宗,但其與太宗構成對應的視線,使他們乃處於更為重要的視覺地位。造型上選取了鞠躬時的動態,同時,三人的重心都略有後移,亦給人一種趨於不穩定的視覺感受。相比之下,既顯示出使臣的恭敬,又襯托出大唐天子雍容華貴的氣派。 唐閻立本步輦圖

唐閻立本步輦圖 不難看出,人物的身份與地位是作者考慮畫面安排的主要依據,社會的倫理關係在繪畫中進一步反映為繪畫表現的視覺關係。可以說,閻立本的這幅作品為說明傳統儒家思想對繪畫發展的影響提供了明晰而典型的圖示。

另外,作者的繪畫技巧也達到了相當高超的境界,不但體現在獨具匠心的構圖安排上,具體人物的刻畫同樣十分精彩,線條流暢圓轉,五官塑造精緻細膩,深得人物的個性氣質。尤其是三個使臣穿著相貌都反映出濃郁的異域風情。李嗣真在《續畫品錄》中評閻立本的畫說:“至若萬國來庭,奉塗山之玉帛;百蠻朝貢,接應門之位序。折鏇矩度,端簪奉笏之儀;魁詭譎怪,鼻飲頭飛之俗;盡該毫未,倍得人情。”決非虛譽。

圖卷右半是在宮女簇擁下坐在步輦中的唐太宗,左側三人前為典禮官,中為祿東贊,後為通譯者。在唐太宗的形象是全圖焦點。作者煞費苦心地加以生動細緻的刻畫,畫中的唐太宗面目俊朗, 目光深邃,神情莊重,充分展露出盛唐一代明君的風範與威儀。作者為了更好地突現出太宗的至尊風度,巧妙地運用對比手法進行襯托表現。一是以宮女們的嬌小、稚嫩,以她們或執扇或抬輦、或側或正、或趨或行的體態來映襯唐太宗的壯碩、深沉與凝定,是為反襯;二是以祿東贊的誠摯謙恭、持重有禮來襯托唐大宗的端肅平和、藹然可親之態,是為正襯。該圖不設背景,結構上自右向左,由緊密而漸趨疏朗、重點突出,節奏鮮明。

從繪畫藝術角度看,作者的表現技巧已相當純熟。衣紋器物的勾勒墨線圓轉流暢中時帶堅韌,暢而不滑,頓而不滯;主要人物的神情舉止栩栩如生,寫照之間更能曲傳神韻;圖像局部配以暈染,如人物所著靴筒的折皺等處,顯得極具立體感;全卷設色濃重淳淨,大面積紅綠色塊交錯安排,富於韻律感和鮮明的視覺效果。此圖一說為宋摹本,但摹繪較精,仍不失原作之真。幅上有宋初章友直小篆書有關故事,還錄有唐李道志、李德裕“重裝背”時題記兩行。

從構圖的角度來講,這幅畫很明顯將所有人物分成兩組:以畫卷中軸線為界,左邊三個男士依次排開,井然有序,沒有任何裝飾,在規矩中略顯拘謹;右邊以唐太宗為中心的人物群,左右簇擁的仕女形象,以及裝飾物“兩把屏風扇”、“一展旌旗”、“步輦”等等,把人物的布局按照其功能自然分工成不同的角色,而且仕女衣帶飄飄和晁蓋的迎風招展都有意刻畫一種充滿了柔情、安詳、和善的情調。左右這種對比,尤其是譯官謹小慎微、誠惶誠恐和仕女們神情自若、儀態萬方的表情形成鮮明的對比。一張一弛、一柔一剛,讓人的視覺得到了充分地享受。就像我們彈琴時的左手伴奏,穩健而低沉;右手高音區炫音技巧的展示,華麗而不俗脫;一唱一和,和諧有序。

.

.從色彩上講,這幅圖的場景是一個喜慶的場面。根據我國的傳統習俗,喜慶的場面通常由紅色裝點基調。這幅圖作者為了突出這一特點,特地將典禮官——位於畫面正中間的軸心人物畫成紅色。這樣做的目的既可以一上來奪人眼目地突出紅色,又不會太突兀得難於接受。因為按照習俗,祿東贊來自西域,服飾多以網狀彩繪織成,很少有一整塊同樣顏色的衣服。再者,由於紅色代表正氣,代表恢宏的氣勢,理應當由中原大唐朝獨享,而非喧賓奪主地給吐蕃穿戴上。其次,唐太宗也不合適著紅裝,一者皇上為至尊天子,然而能夠與尊貴相配的顏色只有黃色;二者紅色由皇上穿戴,不免顯得皇帝過於輕浮,不夠穩健睿智。如果我們在考慮僅由於年代久遠,風蝕和破壞,原本皇帝身著的鍍金裝束成了現在的土黃色,那么我們就不難理解作者在顏色安排上的獨到之處。

另外,只有典禮官一個人是紅袍在身,未免顯得孤零零的,仍然早不出喜慶的氣氛。於是作者巧妙地利用了晁蓋頂,和宮女服飾的配色,映襯出一團祥和、喜慶的氣氛。

此圖上有宋初章友直的小篆題跋,敘述了相關的故事,並錄唐李道志與李德裕“重裝背”時題記兩行。也有人認為是宋代的摹本。

作者簡介

閻立本(601~673年),是唐代最著名的畫家之一,他不但馳譽丹青,而且仕途顯達。顯慶中以將作大匠代立德為工部尚書。總章元年(公元668年)官拜右相、博陵縣男,鹹亨元年 (公元670年)改中書令。諡文貞。與立本同時,左相姜恪戰功卓著,故時人有云:“左相宣威沙漠,右相馳譽丹青。”其實多少有些嘲諷的意思。這一點在另一件事中體現得更為明顯。一日,太宗與侍臣泛舟春苑池,見異鳥容與波上,悅之。詔坐者賦詩,詔立本侔狀。閣外傳呼畫師閻立本。是時,立本已為主爵郎中,俯伏池左,研吮丹粉,望坐者羞悵流汗。歸戒其子曰:“吾少讀書,文辭不減儕輩。今獨以畫見之,與廝役等,若曹慎勿習。”儘管閻立本最終也沒有放棄他的興趣,但可以看出,繪畫在當時的確是一件與工匠同流而受到輕視的行業,只不過隨著後來更多文人士大夫的參與,繪畫之事的社會地位才得以逐漸提高。閻立本的作品常常反映出與重大社會政治活動的關聯,集中體現出儒家文藝觀中“成教化、助人倫”的繪畫功能。例如:於武德九年(公元626年)繪製的《秦府十八學士圖》,貞觀十七年繪製的《凌煙閣功臣圖》,在太宗皇帝去世後設計的《昭陵列像圖》。此外還有一系列反映當時社會外交事務的作品如:《西域圖》、《外國圖》、《永徽朝臣圖》以及這裡重點介紹的《步輦圖》。