作品原文

和尹從事懋泛洞庭

平湖一望上連天,林景千尋下洞泉。

忽驚水上光華滿,疑是乘舟到日邊。

詩詞格律

這首七言絕句的用韻方式是首句入韻平起式(中間失粘);其韻腳是:天泉邊,押下平一先韻(平水韻)。

平湖一望上連天,

○○●●●○△,

林景千尋下洞泉。

⊙●○○●●△。

忽驚水上光華滿,

○○●●○○●,

疑是乘舟到日邊。

⊙●○○●●△。

(說明:○平聲 ●仄聲 ⊙可平可仄 △平韻 ▲仄韻)

作品評析

公元713年(唐玄宗先天二年),姚崇任宰相。十二月張說因與姚崇有矛盾,被罷為相州刺史,不久又貶為岳州刺史。這首七言絕句,乃此時所寫。詩人被遠置於江湖,常鬱鬱不樂,寫過:“石木無生意,寒雲若死灰”、“誰念三千里,江潭一老翁”、“聞道神仙不可接,心隨湖水共悠悠”。但這首吟詠洞庭山水的詩,唱出開朗樂觀調子,表現了對理想的執著追求。

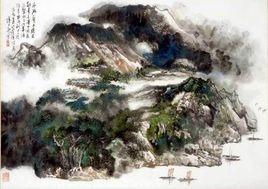

詩人遠眺碧波浩渺的洞庭湖,湖面波翻浪涌,廣袤無際,仿佛能湧上九重,與碧天連成一片。湖上君山層林疊翠,風景高深壯麗,千重翠色投入山腳的深深洞泉之中。詩人正滿懷豪情逸興縱覽湖山景色,忽然驚覺湖上波光閃閃,陽光燦爛,交相輝映,一派光明滿溢。詩人仿佛感到自己已乘舟回到了旭日身邊。

這首詩以興為主,即景發興,景中有寓意寄託而不露痕跡,語言高華郎秀,骨力雄健,氣格天成。寫湖水,從近到遠橫向鋪展,描平遠之景;寫君山,從上到下俯仰縱覽,繪高遠之圖。最後用伊尹夢裡乘舟到日邊的典故,意氣昂揚地抒發了對光明前程的憧憬和積極用世的強烈要求。

這首詩唐詩發展歷史上具有很典型的過渡特色。宮廷妙語曾經是一種裝飾品,通常被點綴在詩篇結尾,極少考慮或完全不考慮它在詩篇整體中的作用。張說這首詩表現了盛唐詩的整體感覺,小心翼翼地為最後的意象構造景物畫面。第一句描寫湖水在地平線上似乎與天空連線起來,這是最古老的描寫慣例之一。第二句描寫秋天景物的影子倒映入湖水中,引入了黯淡的主題,為第三句突然的光明作準備。隨著陽光突然充滿水面,漂浮在閃光湖面上的小舟變成飄浮於天上,到達了日邊。由於詩人用了乘槎上天的典故(這一典故在宮廷詩中十分流行),第一句的描寫慣例也獲得了新的意義。這裡將簡單的泛舟湖上轉換成超脫的體驗。

作者簡介

張說

(667—730)初盛唐之際文學家。字道濟,一字說之,洛陽人。公元689年(永昌元年),舉賢良方正,授太子校書郎。因不肯依附張易之兄弟,忤旨,被流放欽州。唐中宗復位,召回,進同中書門下平章事,任兵部侍郎。公元711年(景雲二年)任宰相,監修國史。玄宗時封燕國公,任中書令。因與姚崇不和,貶為相州刺史,再貶岳州刺史。公元721年(開元九年),復為宰相。翌年出任朔方軍節度大使,官至右丞相兼中書令。張說掌文學之任共三十年。文筆雄健,才思敏捷,朝廷重要文誥,多出其手,與許國公蘇頲並稱“燕許大手筆”。尤其擅長於碑文、墓誌的寫作,其詩除應制奉和之作外,有不少佳作傳世。有《張燕公集》。