景點簡介

北鎮廟

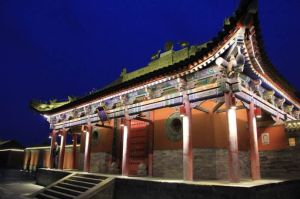

北鎮廟《周禮·職方氏》云:東北曰幽州,其山鎮為醫巫閭。故醫巫閭山為中國北方之鎮山。歷代王朝不斷尊崇、加封,醫巫閭山隋代時期被封為“廣寧公”,遼、金封為“廣寧王”,元代加封“貞德廣寧王”,明初改封“北鎮醫巫閭山之神”。據歷史文獻記載,從隋代開始,各鎮山“就山立祠”,建廟設主,春秋祭祀。北鎮廟是供奉祭拜醫巫閭山神靈之所。自古游閭山者都要先到北鎮廟祭拜,故有先祭廟,後游山之說。現存建築保持著明清兩代的風格。

北鎮廟是醫巫閭山的山神廟,山下立有祠廟,始建於金代。根據碑刻記載,現在的北鎮廟基本上是明永樂十九年(1421年)和弘治八年(1495年)重修擴建的。

北鎮廟規模宏大,東西寬109米,南北長240米,廟內建築從山下到山頂依山勢層層向上,排列而成。廟中的主要建築有御香殿、正殿、更衣殿、內香殿、寢殿五重大殿,建於一個工字形的高台上。五重大殿之前又有石牌坊、山門、神馬門、鐘鼓樓等建築,之後又有仙人岩、翠雲屏等景致點綴。

北鎮廟

北鎮廟大殿的後面有三間更衣殿,是祭祖者入大殿朝拜前更換衣服的地方。再後有三間內香殿,是存放地方官員祭品和香火的地方。最後的寢宮,是山神的內宅,所以規模僅次於大殿。清康熙帝敬獻的御匾“郁蔥佳氣”懸掛於殿眉的正中,大殿的周圍以白色的石欄圍繞。

廟內還保存有元、明、清三代的石碑56通,其中有元代大德、皇慶、延祐、至順、至正等年間的祭山、封山碑12通,明代永樂、成化、弘治、正德、隆慶和萬曆年間的修廟碑16通,清代康熙、雍正、乾隆、道光和光緒年間的祭山修廟、游山詩等碑28通,這些石碑在考古學研究和書法藝術上,都有著很高的的價值。

建築特色

北鎮廟

北鎮廟正殿面闊五間,進深三間,歇山式大木架結構,上蓋綠瓦,雕樑畫棟,古樸典雅,是舉行祭祀大典的場所。殿內北部中央的神壇上供有一尊“北鎮山神”,東西兩側的牆壁上繪有明代開國元勛32人的畫像。後殿是山神夫婦的內宅,規模僅次於正殿,殿內有山神夫婦及童男童女塑像。北鎮廟的西北角有一塊狀如屏風的天然巨

石,名為“翠石屏”,石下有一小孔,據說從此孔鑽過,可以終生不腰疼。清乾隆皇帝封其為閭山八景之一,並為其題詩作賦。北鎮自建成廟以來,歷年帝王都在此舉行設祭祀活動,祈求神靈保佑。廟內留下自元代以來的告祭碑、修廟碑記、題詠刻石總計有56通。其中元碑12通,明碑16通,清碑28通,這些石碑都是研究元、明、清三代政治、經濟、文化的珍貴史料。

藝術價值

北鎮廟

北鎮廟歷史沿革

北鎮廟

北鎮廟涉及北鎮廟的最早記載是舜封醫巫閭山為幽州鎮山。《隋書·禮儀》載:隨開皇14年(公元594年)閏十月,詔封全國四鎮,並就山立祠。是為醫巫闖山建祠的早期記載,祠址待考。到了唐玄宗天寶10年(公元751年)詔封醫巫閭山為廣寧公,於當年正月派畢炕祭祀。史載,遼代有王六位先後40餘次到醫巫閭山上巡遊、謁陵敬山。如此頻繁是因為遼代在醫巫閭山建有顯陵、乾陵,並在附近設顯州、乾州為奉陵邑。

顯州在今北鎮城內,乾州在北鎮廟前平川上。金大定4年(公元1164年)朝廷頒祭祀醫巫閭山事宜,在今北鎮廟的位址建廣寧王祠。金代中都路轉運使王寂在《廣寧廟》詩中有“千古廣寧廟、雲楣榜舊題”之句,可證有廟已久。元代大德二年加封醫巫閭山為“貞德廣寧王”設廣寧神祠,擴大了金代廣寧廟的規模。元末社會動盪,戰火兵燹,僅存正殿三間。對此明代詩人程瑜在《謁北鎮廟》詩中有“廟貌余兵燹,台垣穴鼬鼠生熱情。仙亭無鶴駕,蟒洞尚蛇行”的描述。

大規模修建北鎮廟在明代。洪武年下詔稱醫巫閭山為北鎮醫巫閭山之神,從公、王,登上了神位,洪武23年建廟,每年祭享。於大殿東側建宰牲亭、神庫、神櫥等附屬建築。

永樂19年,拆舊重建三大殿:前殿五間、中殿三間、後殿七間。還在前面增建御香殿、神馬門。廟四周修上磚牆,歷時四年半:弘治7年再次修葺。最具規模的山神廟至此基本定型。

滿清朝對家鄉的醫巫閭山格外看重,幾次下詔派官員修繕。增建石坊、御碑亭。還在廟的東側建廣寧行宮、萬壽寺、觀音堂等。民國年間戰亂,北鎮廟遭受損壞。“文革”期間紅衛兵“破四舊”將所有石碑推倒在地,毀損慘重。

綜觀北鎮廟的歷史,似乎可以得到“戰亂毀損,安定再建,屢毀屢建”這樣一個規律。北鎮廟帶著歲月洗禮的滄桑,走入現代人的視野。

地理環境

明韻清風

北鎮廟

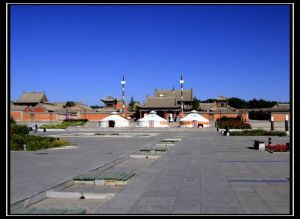

北鎮廟這座依山而建,自南向北沿中軸線鋪陳開來的建築群,規模恢宏結士與嚴謹,譜寫出一曲華美的樂章。石獅、石坊、儀門奏響序曲。紅牆綠瓦的儀門建在由花崗岩條石堆砌的高台上,上去得走20級石台階。走進儀門步入第一個庭院,這裡原有的神道及東西朝房已不復存在。

又一個20級石階,走上第二個平台,神馬殿居其上。經兩側角門進入第二個“四合院”。東有鐘樓西有鼓樓,其間有四座清代御碑亭及一排乾隆皇帝的游山詩碑。經兩段石階走上第三個平台,平台上建有御香殿。在殿前一個略低的平台上列有一排乾隆皇帝游山詩碑。西側有日晷石座一個,東側有焚香亭模樣的石嘉量一個,它是古代的量具。這是一組承前啟後的樂章。御香殿、正殿、更衣廳、內香殿、寢宮建築在一個巨大的用條石堆砌的亞字形的平台上,周圍有石欄桿,雕欄玉砌。穩重而華麗的基座,是我國古代宮殿建築的一大特徵。

正殿內供奉醫巫閭山的神塑像,傳說為丹朱,唐堯之子。正殿是寺內主體建築,是整曲樂章的高潮。正殿面闊五間,歇山式大木作結構,綠琉璃瓦的大屋頂,飛檐斗拱,紅柱畫枋,上畫和璽彩畫、鏇子彩畫圖,充滿東方神秘色彩,明顯地保留著明清時期宮廷建築的特徵。大殿內東北西三面牆壁上繪有32位人物畫像,有身材魁梧、披甲執杖的武將,也有須鬢飄拂、風度瀟灑的文臣,有白面書生,也有黑臉大漢,造型準確,極富動態,栩栩如生,無一雷同。從衣冠服飾判斷,應是明代人物。據此有人揣度他們是朱元璋的開國元勛文臣武將。設色艷麗,瀝粉描金,線條流暢,顯然出自清代畫家之手,尚存明代遺風。高大寢宮作為整體組群的終結,樂章戛然而止,令人回味無窮

祭山吉地

北鎮廟

北鎮廟這一規模恢弘的占建築群,從南向北,在一條中軸線上依次排列著:石坊、儀門、神馬殿、御香殿、大殿、更衣廳、內香殿及寢宮。四周由紅牆圍成一個東西寬178米,南北長280米的矩形院落。整體建築布局嚴謹,依山就勢,步步高升,層層深入。

綜觀醫巫閭山四周不乏風光優美之地。為什麼當初單單選中這個地方做為廟址?用一句話回答,這裡是少見的風水寶地。古有“地之美者,則神靈安”之說。在陰陽學家於宮廷占主流、陰陽五行風水學說盛行的古代,朝廷選擇廟址,遴選處士能人“相度風水”是必不可少的。

北鎮廟在醫巫閭山之陽,坐落在主峰望海峰山腳狀如龜趺的小山丘上,海拔112米,具備“青龍雙擁,旗鼓園峰”的態勢,土丘左右各有一條溪水環繞。最奇妙的西側溪水上游竟有個天然的大石鎖。這一切,暗合“龍好有蓋有座,水好有關有鎖”之說,站在廟內可瞻望神山主峰一覽醫巫閭山奇異景色。

這塊風水寶地早在建廟之前便已被遠古先民所看中,今天還可以在廟內或附近找到石灰坑,拾到夾砂陶片、鬲腿、石核、石斧、石紡輪及貝殼等。表明這裡曾是古人生活遺址,早在新石器時期,已經有人在這裡生活繁衍。這裡地處遼西走廊,東面有廣寧古城,有古驛道在前面通過。為方便過往官民祭拜,在廟門南1.2公里古道旁原有一座青磚券砌的香亭。

整座廟宇處於醫巫閭山腳下,高居士丘之上,神殿雄偉瑰麗,時有祥雲繚繞。不正是傳說中神仙居住的洞天福地嗎?在歲月的流轉間展示恆久的魅力

主要景點

石牌樓

北鎮廟

北鎮廟1960年尚完好無損,後在“文革”期間被毀。今遺址無存。碑樓是祭山者必經的第一座建築物。清代石坊建成後,經雍正、光緒間的多次維修,但因石質較差,部分風化,1973年3月,被一場龍捲風颳倒。僅存東稍間一樓。

1992年國家撥款20萬元,本著“修舊如舊,修舊如古”的原則。儘可能採用原構件再以灰色沉積砂岩雕補破損構件。雕成後建豎在用花崗條石鋪砌的平台基座之上。石坊高9.7米,寬14.2米。為六柱五樓單檐廡殿頂式仿木構牌樓建造。明間寬3.3米,次間寬2.67米,稍間寬1.78米,各柱徑為面寬57厘米的方柱。各柱前後和邊柱外側均有夾柱抱鼓石。每間柱上均置平板枋、龍門枋、華板及額枋。平板枋上承廡頂樓蓋。樓蓋椽望、瓦壠、吻獸、劍把一如大木作。明間龍門枋上兩面均有二龍戲珠浮雕。各間龍門枋下置華板。華板為三花如意透雕。華板下置額枋,枋下置浮雕雀替一對。石坊中樓高舉,錯落得體、造型雄偉、雕刻精細,為石雕藝術傑作。石坊前後置圓雕石獅兩對,雕刻精美,神態各異,分別雕成喜怒哀懼四種神情,有較高的藝術價值。

山門

北鎮廟

北鎮廟神馬殿

北鎮廟

北鎮廟鐘鼓樓

北鎮廟

北鎮廟登斯樓上,北鎮廟北部的所有建築和行宮可一覽無遺。鐘樓脊檁上懸光緒十六年所鑄大鐵鐘一口,鍾高1.8米,口徑1.5米,重二噸。鐘面刻鑄“風調雨順,國泰民安,聲垂千古,夜鎮八方,累代威靈”及“奉重修北鎮廟旨,大清光緒十六年歲次庚寅四月穀旦;副都統銜左翼協領程世榮監修,副將銜直隸升用參將馬占鰲監修,遇缺題奏提督廣東高州鎮總兵鑒色巴圖魯奉左寶貴監修,欽加二品銜行巡撫事奉天府尹裕長,欽命盛京將軍奉天總督慶裕,欽命盛京將軍奉天總督裕祿,欽差大臣署盛京將軍奉天總督安定,金火匠李明廣”等字樣。

鼓樓位於神馬殿西側,坐西朝東,建築形制與鐘樓相同。原二層樓上置大鼓一面,晨鐘暮鼓之音遠近徐聞,象徵神奠一方,世間永遠安寧。

鐘鼓二樓始建於明代弘治間,後於萬曆、清康熙、乾隆、光緒各朝多次重修或維修。1947年底鐘樓一枋木被人卸走,其餘保存完好。

碑亭

北鎮廟

北鎮廟御香殿

北鎮廟

北鎮廟交通信息

北鎮廟

北鎮廟