簡介

八十壋遺址

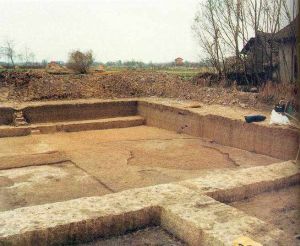

八十壋遺址發掘

八十壋遺址

八十壋遺址遺址可分早、中、晚3期,早期範圍超過3萬平方米,晚期約200平方米。中期不足3萬平方米,卻是遺址最興旺時期,突出標誌是聚落環壕與圍牆的開挖和堆築,這樣即形成日常活動圈,南北長約300米,東西最寬處160米。壕溝上寬約4米,下寬及深約2米,圍牆底寬約5米,頂寬約2米,高1~2米。估計與防護、排水有關。牆內建築遺址有半地穴式、地面式、乾欄式和台基式,內有灶坑。

墓葬有100餘座。有方形、長方形、圓筒形等,隨葬品以陶器為主,在古河道的黑色淤泥中,有數十種植物種子、動物和家畜骨骸及各種骨、竹、木器,編織物和萬餘粒稻穀和稻米。

植物經鑑定為菟絲子屬、莎草屬、藜屬、櫟屬、懸鉤子屬、紫草屬、穀草屬等近20種。表明遺址當時近水,氣候溫和。另有大量菱角、芡實、蓮子等。動物骨骼有鹿、麂、牛、豬、雞、魚等。木器有耒、鏟、錐、杵、鑽、木、竹牌等。

稻穀、稻米收集近1.5萬枚,超過國內收集總量,保存狀況良好。農學家認為個體變異幅度大,群體面貌十分複雜,故定名為八十壋古稻,深入研究可揭示栽培稻起源及為其演示過程樹立標尺。

另外還發現了介於新舊石器過渡階段的一種新的文化遺址,可暫稱八十壋下層類型,其工具主要為打制石器。