宋代的杭州城裡鬥蟋蟀活動十分活躍。據西湖老人《繁勝錄》載,當時的杭州人極喜養鬥蟋蟀,“促織盛出,都民好養”,街上專有蟋蟀市場,供愛好者選購:“每日早晨,多於官巷南北作市,常有三五十人火斗者。”而且因為玩者眾多,城外農民專有人捕了來賣給城裡人,並出現了專以馴養蟋蟀為職業的所謂“閒漢”。

鬥蟋蟀也受到統治者的青睞。南宋太師平章賈似道就是一個著名的蟋蟀迷。據《宋史》載:“襄陽圍已急,(賈)似道日坐葛嶺,起樓台亭榭,取宮人娼尼有美色者為妾,日淫樂其中。唯故博徒日至縱博,人無敢窺其第者。其妾有兄來,立府門,若將入者。似道見之,縛投火中。嘗與群妾踞地鬥蟋蟀,所狎客入,戲之曰:此軍國大事耶?”當時蒙古人進攻中原,形勢十分危急,但作為太師平章軍國重事的賈似道,卻置國事於不顧,仍然還在陪著群妾鬥蟋蟀玩樂,可見其何等昏庸!不過,這種不負責任的行為使他背上了千古罵名,後人戲稱之為“蟋蟀宰相”;而且自此之後,鬥蟋蟀之戲也因他而成了“玩物喪志”,乃至誤國誤民的代名詞。

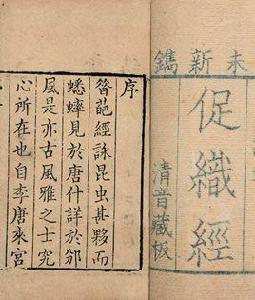

從另一方面看,拋開賈似道為政的功過不講,單就他玩鬥蟋蟀的技巧來說,我們不能不承認,確有很值得稱道的東西。他對蟋蟀不僅是玩玩而已,還進行了卓有成效的研究。他寫的《促織經》,是我國古代第一部研究蟋蟀的專著。此書共二卷,分論賦、論形、論色、決勝、論養、論斗、論病幾部分,對蟋蟀的各個方面都進行了詳盡的論述。雖其中不免虛妄,但總的來說,確是當時人玩鬥蟋蟀的總結,極多科學的內容。後來出現的一系列《蟋蟀譜》《促織經》,幾乎無一不是以賈氏《促織經》為藍本,除了內容上稍有增益,體例上沒有什麼突破。賈氏《經》前有一段《促織論》,是一篇內容豐富的蟋蟀專論,作者首先探討了人們玩鬥蟋蟀的原因,主要在於蟋蟀雖為“微物”,卻有“似解人意”的靈性,尤其是二雄相爭的“英猛之態”,是其他小生物所不具備的,而這正適應了尋勝獵奇的“人之所好”,故君子“取而愛之”。他還通過對鬥蟋蟀歷史的考察,進一步說明這項活動所以受到公子王孫,乃至庶民百姓的喜愛,有其必然性。另外他對蟋蟀的生活習性、品種優劣、調養醫病諸問題也有精闢的見解,並對蟋蟀的形、色、斗、養等問題有更細緻的論述。總的來看,賈氏第一次對蟋蟀進行了系統而全面的研究,他的《促織經》實際上建構起獨具特色的“蟋蟀學”的雛形。