作品簡介

《介之推不言祿》

《介之推不言祿》《介之推不言祿》《左傳》敘事簡明生動,嚴謹有法,富於故事性,很有文采。它特別善於描寫戰爭,刻畫人物形象也有一定特色。記言委婉含蓄,典美博奧,尤其所記外交辭令,婉而不晦,顯而不露。唐代劉知幾在《史通·雜說上》中稱讚它“工侔造化,思涉鬼神,著述罕聞,古今卓絕”。《左傳》在史學上和文學上,都對後代產生了深遠的影響。

基本信息

作者:左丘明

類型:記敘文

成文時期:戰國初年或稍後

作者小傳

《介之推不言祿》

《介之推不言祿》左丘明

《左傳》:《春秋左氏傳》的簡稱,又稱《左氏春秋》或《春秋古文》。相傳為春秋末年魯國史官左丘明所作,是解說《春秋》的一部歷史著作。左丘明生平不詳,司馬遷稱他為“失明”的“魯君子”。他出身於魯國貴族,是魯國很有修養的瞢史,大約與孔子同時或稍前。現在一般認為,《左傳》大約是戰國初年或稍後的人根據各國史料整理潤色編纂而成,與《國語》之成書同時或稍後。《左傳》是一部以《春秋》為綱的編年史,所記歷史從魯隱公元年(公元前722年)到魯悼公十四年(公元前453年),比《春秋》多了27年。它相當詳備完整地記載了春秋列國政治、外交、經濟、軍事和文化等方面的一些事件及有關人物的言論活動,生動地展現了那個時代的社會生活畫面。它明確地提出了民為神之主的見解,表達了民為邦之本的觀點,主要體現了儒家的思想傾向。重民意,輕君位,反映了社會大變革時代的進步思潮。書中既表達了進步的哲學觀點和政治觀點,也雜有儒家的保守觀點和宿命論等消極、落後成分。

原文

《介之推不言祿》

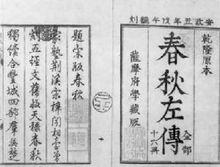

《介之推不言祿》《春秋左傳》書影

晉侯(1)賞從亡者,介之推不言祿(2),祿亦弗及。推曰:“獻公之子九人,唯君在矣。惠、懷(3) 無親,外內棄之。天未絕晉,必將有主。主晉祀者(4),非君而誰?天實置之,而二三子(5) 以為己力,不亦誣乎?竊人之財,猶謂之盜。況貪天之功,以為己力乎?下義其罪,上賞其奸,上下相蒙,難與處矣。”

其母曰:“盍(6) 亦求之?以死,誰懟(7)?”

對曰:“尤而效之(8),罪又甚焉!且出怨言,不食其食。”

其母曰:“亦使知之,若何?”

對曰:“言,身之文(9) 也。身將隱,焉用文之?是求顯也。”

其母曰:“能如是乎?與女(10) 偕隱。”遂隱而死。

晉侯求之不獲,以綿上(11) 為之田。曰:“以志吾過,且旌善人。”

注釋

(1) 晉侯:指晉文公,前636年至前628年在位。(2) 從亡者:跟隨(晉文公)流亡的人。 介之推:又稱介推,春秋時晉國貴族。曾跟晉文公流亡國外。祿:賞賜。(3) 惠、懷:指惠公、懷公。(4) 主晉祀者:主 持晉國祭祀的人。古代只有國君才能代表國家主持宗廟祭祀,這裡代指君主。(5) 二三子:幾個人。(6) 盍:何不。(7) 懟:怨恨。(8) 尤:認為錯誤。效:仿效。(9) 文:文飾,裝飾。(10) 女:同“汝”,你。(11) 綿上:晉地名,在今山西介休東南。

譯文

《介之推不言祿》

《介之推不言祿》《左傳》

晉文公賞賜曾經跟隨他流亡國外的人,介之推從來不提及(自己跟著逃走)應得的俸祿,而賞賜時也沒有考慮到他。介之推說:“獻公的兒子九個,現在只有文公一個人在世。惠公、懷公沒有親近的人,國外、國內都厭棄他們。上天不絕晉國,必定會有君主。主持晉國祭祀的人,不是文公又是誰呢?這實在是上天要立他為君,那些跟隨他逃亡的人卻認為是自己的功勞,這不是欺騙嗎?偷人家的財物,尚且叫作盜,何況貪上天的功勞認為是自己的力量呢?居於下位的人把這種罪過當成合理,處於上位的人對欺騙者給予賞賜,上下互相蒙蔽,我難以跟他們相處了。”

他母親說:“何不也去求賞?就這樣而死,又怨誰呢?”

介之推回答道:“明知錯誤而又去仿效,罪就更大了。況且我口出怨言,不能再享用他的俸祿。”

他的母親說:“也應當讓他知道一下,怎樣?”

介之推答道:“言語是自身的文飾。我本身將要隱居,哪裡用得著文飾?這是企求顯達啊。”他母親說:“你真能這樣嗎?那我同你一起去隱居。”就隱居山林,直到死去。

晉文公尋找他們,但一直沒有找到,就把綿上作為介之推的封田,說:“用這來記載我的過失,並且表彰光明磊落的人。”。

影響與傳播

《介之推不言祿》

《介之推不言祿》 《介之推不言祿》

《介之推不言祿》左丘明故居

本文選自《左傳·僖公二十四年》,標題依普通選本。這是一個歷代流傳很廣的故事。春秋時,晉國的公子重耳因為內亂出奔到國外,一路辛苦流離,餓得奄奄一息。隨行的介之推毅然割下自己大腿上的肉,煮熟了給重耳吃,救了他一命。內亂平定後,重耳回國,榮登皇帝的寶座,就是晉文公,即文中所稱晉侯。他登基之後大行封賞功臣,卻偏偏忘了救命恩人介之推。這就是文章開頭所說的“介之推不言祿,祿亦弗及”。於是和老母隱居綿上深山。

文公知道後派人去請,而介之推執意不肯出來。傳說來人縱火燒山,想將母子逼下山,介之推和母親合抱一棵大樹,就這樣被燒死在山上。燒山的那一天正是清明節的前一天,為了悼念介之推,從此人們便定每年清明前一天為寒食清明,“寒食”是斷火冷食的意思。這一天舉國都不許生火,只能吃冷食。據說這就是寒食節的來歷。

左丘明墓 故事還沒有完。介之推被燒死後,文公很悲傷,他砍下那棵大樹,製成木屐穿上。嘆息著說:“悲乎,足下!”據說這又成了“足下”這一典故的出處。

綿山因此也成為一大名勝。據史料記載,從三國曹魏時期到元末,歷代曾有6次大規模修建。1940年1月10日,綿山毀於日軍戰火。解放後,綿山被山西省政府列為重點風景名勝區。90年代得到了全面的修復和擴建。不但重修了從龍頭寺到雲峰寺被侵華日軍燒毀的寺廟,並且開發建設水濤溝瀑布群和棲仙谷自然風光兩大景區。而每到寒食清明,人們更是會深切地懷念介之推的高尚氣節。

專家點評

《介之推不言祿》

《介之推不言祿》左丘明介之推偕母歸隱的動機和心理是通過對話來表現的。介之推認為晉文公能夠重登九五之位,是天命的體現,“二三子”據天功為己有,是貪的表現,無異於犯罪。而晉文公不以此為“奸”,還理所當然地給予賞賜,這就成了上下蒙蔽,他是不屑於效仿的。母親和介之推有兩次對話。第一次是試探性的建議:“何不自己也去求得賞賜呢?否則,就這樣默默地死去又能怨誰?”遭到介之推的拒絕,認為自己已經知道“二三子”所做的不正確還去效仿,罪過更大。而且已經說了晉文公的壞話,就不能再領取他的俸祿。母親再問說:就算不要賞賜,那么讓他知道你有功怎么樣呢?介之推又拒絕說,既然都要隱居了,又何必還要這樣的名聲呢?母親明白了介之推的意志是堅定的,就表示要和兒子一起隱居。這一段對話寫得十分巧妙,既細緻入微地剖析了介之推的心理,又不流於枯燥說理:介之推藐視富貴、正氣凜然和母親不動聲色、旁敲側擊,都一一躍然紙上。

相關資料

《左傳》;《史通》;《左丘明評傳》;《左丘明傳》

詞條分類

左丘明;記敘文;戰國;《左傳》;文學;世界歷史名文;傳世經典文學