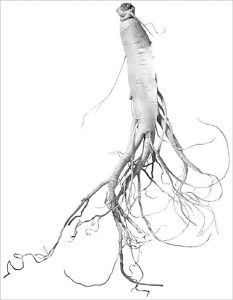

方劑名稱

人參輕骨散

藥物組成

貝母(去心)1兩,白茯苓(焙)1兩,半夏(煮)1兩,枳殼(去瓤,炒)2兩半,蒼朮(浸1宿)6兩,人參2兩,白朮(焙)2兩,白芷(不見火)2兩,陳皮(去白)2兩,秦艽2兩,赤芍藥2兩,川芎1兩半,當歸(去蘆,焙)1兩半,肉桂(去粗皮)1兩半,乾薑(炮)1兩半,柴胡(去蘆)3兩,麻黃(去根節)3兩,桔梗(去蘆)4兩,甘草(熞)4兩,厚朴4兩(薑汁浸)。

加減

身體倦怠,加烏梅1個;咳嗽加大棗2枚。

處方來源

《局方》卷二(吳直閣增諸家名方)。

解利四時傷寒,頭痛壯熱,項背拘急,骨節煩疼,憎寒惡風,肢體睏倦,便赤澀,嘔逆煩渴;或傷風感寒,頭痛體熱,鼻塞聲重,咳嗽痰涎;及山嵐瘴潮熱往來;及療五勞七傷,中脘氣滯,心腹痞悶,停痰嘔逆,冷氣奔沖,攻人血氣撮痛,經候不調,並宜服之。貝母(去心)白茯苓(焙)半夏(煮,各一兩)枳殼(去瓤,炒,二兩半)蒼朮(浸一(各二兩)川芎蘆)麻黃(去根、節,上件為細末。每服三錢,水一盞,生薑三片,同煎至七分,通口稍熱服。身體倦怠,加烏梅一個,咳嗽加棗二枚,同煎,不拘時。

方劑主治

四時傷寒,頭痛壯熱,項背拘急,骨節煩疼,憎寒惡風,肢體睏倦,大便不調,小便赤澀,嘔逆煩渴;或傷風感寒,頭痛體熱,鼻塞聲重,咳嗽痰涎;或山嵐瘴氣,時行疫癘,潮熱往來;或療五勞七傷,中脘氣滯,心腹痞悶,停痰嘔逆,冷氣奔沖,攻注刺痛;婦人血氣撮痛,經候不調。

製備方法

上藥為細末。

用法用量

每服3錢,水1盞,加生薑3片,同煎至7分,通口稍熱服,不拘時候。中藥方劑之人字類

| 方劑學,名處方,俗稱湯頭。是中醫在辨證論治中產生的一個處方,根據藥物的性能和相互關係,配伍而成,在同一張方劑中,藥物相同,配伍不同,所產生的方劑不同,故方劑學。 |