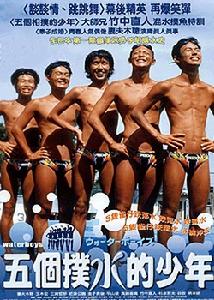

影片簡介

本片是日本2001年票房冠軍,票房收入突破1億美金。由日籍導演 矢口史靖和 《我們來跳舞吧》製片搭檔,是根據真實故事改編,敘述五個高中大男生如何克服重重難關,在校慶中成功地表演水上芭蕾,是具有勵志性質的校園青春劇。影片整體劇力有限,瑣碎素材也難得要求緊湊,得勝在枝節豐富,五個少年以 主角妻夫木聰較突出,竹中直人演的水族師及一位人妖“媽媽生”也甚搶鏡;穿插其間的女教練、高校女生及嬌俏女友,都是通俗、風趣的配搭。

劇情介紹

故事講一家高校的泳隊面臨解散,沒料新來的教師是個靚女,這對男生果然特別吸引,加入泳隊的男生驟然大增,但一聽女教練志在成立韻律泳隊,大家卻又雞飛狗走,只剩下男主角等五個少年留下來。

男孩子學“韻律泳”能否玩出美感嗎?此片好在矢口史靖構思靈活通俗,特別有趣的是安排這五個少年習泳過程,就仿效港產“功夫片”小子拜師學藝橋段,讓他們跟隨水族館一位海豚馴練師求教,學習海豚美妙舞姿;在《五個相撲的少年》飾演逗笑大師兄的竹中直人,這次飾演馴海豚人員,卻混水摸魚地充當了“撲水少年”的教練,他像古怪師父,讓少年從平易的洗刷水族館日常工作訓練基本功,師徒關係便頗諧趣。影片又拍攝少年潛水閉氣、浸水、撲水,逐漸投入玩出整齊、好看的花式,體現出由生疏、散漫到重視集體、組織性的成長,並在籌辦表演、尋覓泳池、推銷入場券過程,湊出曲折多變的情趣。

演職員表

演員表

妻夫木聰 飾 鈴木智

三浦哲郎 飾 太田祐一

玉木宏 飾 佐藤勝正

近藤公園 飾 金澤孝志

金子貴俊 飾 早乙女聖

平山綾 飾 木內靜子

真鍋香織 飾 佐久間恵

川村貴志 飾 池內亮三

松永大司 飾 望月大志

西川拓也 飾 阪本友也

松永大司 飾 崎山勝貴

杉浦太陽 飾 浦杉太陽

田中幸太朗 飾 中田光太郎

石原誠 飾 原石真

齊藤直士 飾 藤祭直

北村榮基 飾 北村榮吉

山本力 飾 本山

森本正輝 飾 森林樹

金原泰成 飾 成瀨金太

星野廣樹 飾 星野廣

鈴木祐二 飾 東海林勇二

齋藤羅慈 飾 松下羅慈夫

高鷹一雅 飾 高鷹雅

影山智昭 飾 影千晴

西野正崇 飾 野西正志

平田賢 飾 田平雅夫

山本一輝 飾 本山數木

貴士 飾 高貴志

前田弘孝 飾 當利前田

石井洋輔 飾 井石陽介

秋定里穂 飾 伊丹彌生

森山榮治 飾 吉田

竹中直人 飾 磯村

谷啟 飾 唯野高中校長

柄本明 飾 “媽媽生”

職員表

製作人 佐佐木芳野、關口大輔、宅間秋史

導演 矢口史靖

編劇 矢口史靖

配樂 松田岳二、冷水ひとみ、田尻光隆

剪輯 宮島龍治

錄音 郡弘道

影片點評

偶然看到一部《五個撲水的少年》,竟令我捧腹大笑,從頭到尾,一直感嘆日本人之極端變態。事後我想,這部影片與日本文化休戚相關,中國人一輩子也拍不出這樣的影片,倒不是說中日電影人孰優孰劣,而是源於兩國文化背景上的鮮明差異。

第一,現當代日本休閒生活中的“酒神”現象。眾所周知,日本人工作時總是循規蹈矩、一絲不苟,工作風格嚴謹刻板,高度制度化,加班加點更是正常現象,工作壓力巨大,工作狂數不勝數。這樣的工作狀態,令常人近乎瘋狂,且不說日本人的高自殺率,日本人的普遍酗酒就相當嚴重,下班和放假的時間裡,日本人便抓緊一切機會,盡情釋放自己壓抑已久的情緒垃圾,並常以非常變態的方式來排解。由此,日本娛樂文化的想像力亦是比較豐富,常有受虐傾向,在《五個撲水的少年》中,讓男孩學韻律泳,水族館的老闆勒令男孩擦所有玻璃,將錄音機吊入水中,結果海豚全體觸電翻白肚子,還給它們做人工呼吸,隊長的泳褲脫落,漂浮在水面上……想到了人們想到的,也做到了人們意想不到的,那樣徹底的近似革命般的行為方式,都是生命中極度歡騰放肆的舞蹈,淋漓盡致,明快奔放。重壓之下的舉動,必然扭曲變形。而中國傳統文化里有很多調和矛盾的軟性人情元素,某種程度上成為不良情緒的緩衝地帶,避免了中國娛樂的過分放蕩。

第二,日本影片中的藝術形象一般心理較為單純,特徵鮮明,不像中國人那么圓滑世故、拖泥帶水、心理複雜,所以,日本電影通常講述一個極其簡單的故事,加上人的執著努力,便會成功。過程中可能會打破一些世俗成規,但是完全出於客觀作用,非常自然本色。僅僅是集中精力做好一件事,每個普通人都可以做到,可是現實中很多人會因為這樣那樣的因素而放棄自己的目標。

第三,日本電影注重細節。我讀到過的一些日本文學作品,文筆幾乎都很細膩,儘是鋪天蓋地的細節描寫,打磨得非常仔細,刻畫得非常逼真,如川端康成的作品等。這部電影雖然是很通俗的搞笑片,但是每個搞笑的情節,都是由諸多的細節構成的,每個搞笑的地方,都可以切分成若干含笑的細胞。雖然設計的味道很濃,但並不顯得突兀,而是順理成章的。

這是我對《五個撲水的少年》的幾點不成熟的看法,我還有種感覺,其實所有的體育電影的訴求都是比較單純的,不管是《牛津奇蹟》也好,還是什麼《五個相撲的少年》也好,越是單純的,越容易成功。有時一個人或者一部電影,背負太多沉重的東西,反倒不知道自己到底是誰了,希望表達的內容越多,越容易失去力度。