概要

二本松市是位於日本國福島縣北部的一市。城市數據

平假名:にほんまつし原名:二本松市

羅馬拼音:Nihonmatsu-shi

面積:344.55 km²

人口:總計63,561 (2007年8月1日數據)其中男性: 31432人 女性: 32885人

戶數: 18976戶

人口密度: 186.62人/平方公里

地理位置

都道府縣:福島縣地方:東北地方

鄰近行政區:福島市、郡山市、田村市、本宮市、大玉村、飯野町、川俁町、浪江町、葛尾村、豬苗代町

城市象徵

市樹:櫻市花:菊

歷史沿革

1955年1月1日-大平村鎮松村合併為石井武鎮下村杉村村莊鹽澤足立松縣。1958年10月1日-二本松町升格為二本松市

2005年12月1日-合併鎮岩代鎮城鎮東安達郡。

近況

在此次日本核危機中,由於二本松市與福島核電站距離不遠,市民可能遭受核輻射。

二本松市與戒石銘

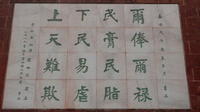

廉政文化之碑 中日交往之橋——戒石銘湖北省京山縣人民政府大門內側,有座屹立於荷花池中央的肅穆彩亭,亭心豎立一塊淡青色大理石碑,曰“戒石銘碑”,碑的正面鐫刻著我國歷史上的一條重要律令“爾俸爾祿,民膏民脂,下民易虐,上天難欺”四言十六個顯赫的大字;碑的背面鐫刻《重建戒石銘碑記》。在大院之內的縣委、縣政府、縣人大、縣政協、縣紀委五大家首腦機關及所屬部門的千餘名幹部職工,每天上下班之際,在這塊必經之地,他們都“三省吾身”,臨水辨清濁,面石論古今。

戒石銘是古代戒飭官吏的令箴,源自五代後蜀第二代君主孟昶所撰《戒諭辭》。《戒諭辭》每句四言,共二十四句,九十六字;用以勸誡官吏常念百姓衣食父母之恩,為官務必清正廉潔。戒石銘始於後蜀,興於趙宋。北宋開國皇帝趙匡胤總結前朝興衰得失教訓,認真研選孟昶《戒諭辭》,從其中挑出核心內容四句十六字,頒於州縣,刻碑為戒,從此世代沿襲,天下皆知。京山縣戒石銘碑原立於縣衙前儀門內,明嘉靖三十七年(1558),知縣羅向辰於縣衙前攬秀樓重建此碑,後於戰亂中碑石斷裂。清光緒元年重修縣衙時,知縣遂復將石碑置於縣衙,直到新中國建立之初尚存。清代《京山縣誌》對此有記載。

時移境遷,舊衙拆除,戒石碑下落不明。然中國古代的廉政文化已漂洋過海,傳諸東瀛。戒石銘碑文於乾隆年間傳入日本。寬延二年(1749),日本國福島縣二本松藩王丹羽高寬,將十六字碑文刻於該市霞城公園內一巨石上,將其作為藩政官員的座右銘,後又譜成歌曲,令政府公務人員每日上班前吟唱,延續至今不輟。1935年,日本政府將該石刻定為“國史跡”(即國家級保護文物)。抗日戰爭時期,京山縣日本占領軍中一名來自二本松的士兵松田中治,於京山舊縣衙前見到該石碑,對碑文與家鄉公園石刻完全相同頗為驚奇,遂在碑側留影。

京山戒石銘碑,是中華廉潔精神的象徵,是中國廉政文化的形象代表,是中國廉政教育的有效形式。其穿越時空,播揚中外,綿延古今,在大力開展反腐倡廉的今天,仍具有重要的現實教育意義。