基本信息

中山大學自然災害研究中心

中山大學自然災害研究中心英文名:SunYat-SenUniversityNaturalDisasterResearchCenter

地址:廣州海珠區中山大學地環大樓D402

郵編:510275

電話:020-84114269

信箱:[email protected]

領導機構

主任:保繼剛,教授

副主任:陳洋波,教授

副主任:劉希林,教授

學科帶頭人:林文實,教授

學科帶頭人:黎夏,教授

科研團隊

水災害防治研究團隊

氣象災害監測預警研究團隊

地質災害監測預警研究團隊

數位化支撐平台團隊

研究中心簡介

中山大學自然災害研究中心依託原地球與環境科學學院成立於1992年,首任中心主任為氣象學家梁必騏教授。2007年9月學校再次認定並重組自然災害研究中心,直屬學校一級研究中心,掛靠地理科學與規劃學院,由學院院長、校長助理保繼剛教授兼任中心主任。

中心整合全校優質科研資源,主要從事自然災害監測預警、預測預報、風險評估、災害防禦和應急管理的科學研究、技術開發與高層次人才培養。現有三個主要研究方向和一個技術支撐平台,包括水災害防禦與應急管理、氣象災害預警預報、地質災害監測及風險評估、基於GIS遙感的自然災害研究與開發支撐平台,中心還擁有水災害和水利信息化聯合實驗室和中小尺度暴雨實驗室。

中心自成立以來,承擔了一批國家和省部級研究課題以及為地方經濟建設服務的項目,取得了一批高水平研究成果,其中在元胞自動機與地理模擬研究、新一代流域洪水預報方法、分散式物理水文模型、都卜勒雷達降雨定量估算技術、水庫最佳化調度、土石流危險度和風險評價、華南地區颱風數值模擬等方面達到國內領先或國際先進水平,開發的廣州市三防決策支持系統、廣州市都卜勒雷達流域降雨定量預報系統、惠州市水資源管理信息系統、數值天氣預報業務系統等在實際套用中發揮了較大作用,已成為華南地區自然災害教學、研究、諮詢與系統開發的重要力量。

科研項目-都卜勒雷達流域降雨估算

模型結構

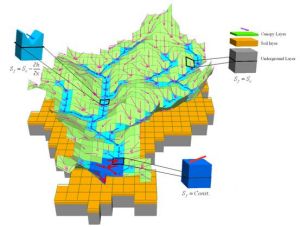

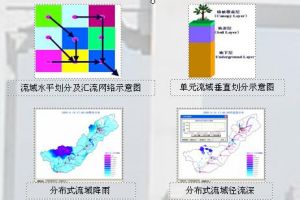

流溪河模型總體結構示意圖

流溪河模型總體結構示意圖流溪河模型是在國家自然科學基金“耦合水文氣象遙感技術的新一代流域洪水預報方法”、“套用衛星及雷達遙感數據預報流域性暴雨洪水的新方法”、科技部國際合作項目“耦合水文氣象和遙感技術的洪水決策支持系統”和廣東省科技計畫項目“基於新一代天氣雷達及GIS的洪水災害預報及模擬技術及系統開發”等的資助下,由陳洋波教授主持研究提出的流域洪水預報的分散式物理水文模型,因該模型是結合流溪河流域洪水預報而首先提出的,故命名為流溪河模型。目前已由陳洋波教授主持開發了流域洪水預報流溪河模型系統(CYB.LMS),具有完全自主智慧財產權。

流溪河模型的總體思路是:採用可獲取的,有質量保證的,適當解析度的流域DEM對整個流域進行劃分,從水平方向和垂直方向將流域劃分成一系列的單元,各個單元被看作是一個有物理意義的單元流域,各個單元流域有自己的流域物理特性數據,包括DEM、植被類型、土壤類型和降雨量,在單元流域上計算蒸散發量及產流量,在計算蒸散發量及產流量時,不考慮相鄰單元的影響,即認為各個單元流域上的蒸散發量及產流量的產生是相互獨立的,各單元上產生的徑流量通過一個匯流網路從本單元開始,進行逐單元的匯流,至流域出口單元。匯流分成邊坡匯流、河道匯流和水庫匯流,各採用不同的計算方法。整個模型分成流域劃分、蒸散發計算、產流計算、匯流計算和參數推求5個相互獨立的部分,每個部分是一個功能獨立的模組,本文稱其為模組。

流域劃分模組將一個研究流域按一定的方法劃分成多個單元,或稱單元流域,並對各個單元流域進行數據挖掘,確定各個單元流域上的物理特性數據,如數字地型高程,地表植被類型,土壤類型,以及確定各個單元流域上的降雨量,降雨可以是雷達估測雨量或雨量計實測並經空間插值後的雨量;蒸散發計算模組根據單元流域上的降雨量及土壤前期濕潤指標,計算確定各個單元流域上的蒸散發量;產流計算模組根據單元流域上的降雨量,蒸散發量,計算確定各個單元流域上的產流量,並將其劃分成地表徑流量、壤中流和地下徑流量。匯流計算模組對各單元流域上產生的徑流進行匯流計算,確定流域上各個單元及控制點的水文過程,包括流量、徑流深等。匯流分成邊坡匯流、河道匯流、水庫匯流、壤中流匯流和地下徑流匯流五種類型,分別採用不同的方法進行計算。參數推求模組確定流溪河模型在一個特定流域的模型參數。流溪河模型的總體結構可用如下的示意圖表示。

模型的重要突破

流溪河模型較國內外現有的分散式水文模型,在如下三個方面取得了突破性進展。

(1)提出了一套以參數敏感性分析為基礎,對模型參數進行逐次漸近調整的,可操作的模型參數推求方法,該方法不受任何條件的限制,可套用於僅有少量實測數據的流域,有效解決了分散式水文模型參數確定的難題;

(2)提出了一整套基於DEM及遙感影像對流域進行單元劃分及對河道單元斷面尺寸進行估算的方法,可在一般流域套用,解決了目前分散式水文模型因在沒有河道斷面尺寸時而無法套用的難題,將分散式水文模型的套用向前推進了一大步;

(3)模型採用了最佳化算法,有效提高了模型的計算效率。通過對流溪河水庫流域的研究,將流域劃分成了52853個單元流域,進行一個時段的洪水模擬計算,在DellInspiron530普通桌面PC機上平均只需要18秒;在對具有169840個單元的湞江流域進行模擬預報時,在同一台PC機上平均計算一個時段只需5.8秒,計算效率比國外同類模型Vflo快2.5倍。可套用於萬平方公里級流域的洪水預報計算。

流溪河流域的模擬計算結果

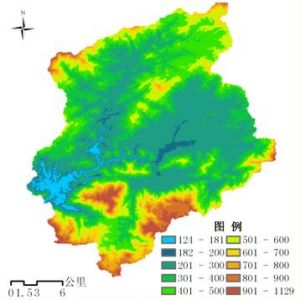

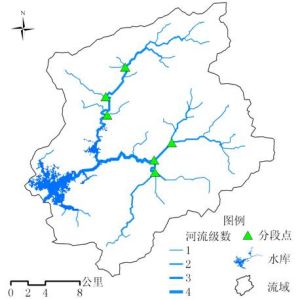

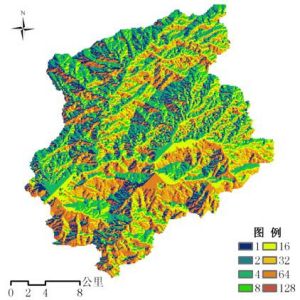

流域DEM

流域DEM 土地利用類型

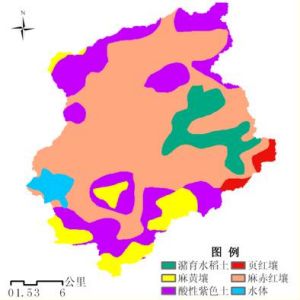

土地利用類型 流域土壤類型流域屬性數據

流域土壤類型流域屬性數據 河流分級分段

河流分級分段 各單元流向

各單元流向科研成果

新一代流域洪水預報平台

新一代流域洪水預報平台新一代流域洪水預報方法

中心研究人員在國家自然科學基金、科技部國際合作基金及廣東省科技計畫項目的支持下,研究提出了新一代流域洪水預報方法,並在關鍵技術方面取得了突破。新一代流域洪水預報方法以新型的基於格網的高解析度的數值降雨作為洪水預報的驅動量,採用新型的水文模型作為洪水預報模型,套用新型的軟體技術及GIS/RS支撐平台進行洪水預報計算。該方法採用數字氣象雷達、衛星、天氣模式估測和預報的降雨,空間解析度可達到1-4平方公里,預報時效可達到0-24小時。採用分散式物理水文模型作為洪水預報模型,該類模型將流域劃分成細小的單元,對每個單元採用不同的模型參數,模型參數根據流域物理特性推求,不依賴歷史數據進行率定。新一代流域洪水預報方法特別適用於特大洪水、稀遇洪水及人類活動劇烈和無資料流域的洪水預報。

中心研究提出了一個基於GIS的新一代流域洪水預報平台系統,在該軟體平台上,可根據DEM對流域進行格線劃分、採用GIS技術對流域進行三維水文及空間分析,根據降雨的不同來源,採用泰森多邊形、反距離權重法及克里格法對降雨進行空間插值,可採用不同的分散式模型進行模型參數確定及洪水模擬和預報,採用GIS技術對計算結果進行三維渲染。

新一代流域洪水預報平台系統已在流溪河流域、連江流域、白盆珠水庫等進行了初步研究套用,取得了較好的效果。

新一代流域洪水預報平台

新一代流域洪水預報平台國際合作-學術交流

“GIS及遙感技術在水文水資源及環境中的套用國際會議”開幕式

“GIS及遙感技術在水文水資源及環境中的套用國際會議”開幕式 心主編的系列學術會議論文集

心主編的系列學術會議論文集 承擔國際水文科學協會國際遙感委員會秘書處工作

承擔國際水文科學協會國際遙感委員會秘書處工作 簽訂國際合作協定書

簽訂國際合作協定書 客座教授聘任儀式

客座教授聘任儀式 國外合作者作報告

國外合作者作報告 客座教授、廣東省水利廳李粵安副廳長作報告

客座教授、廣東省水利廳李粵安副廳長作報告