簡介

現場“會診”開始不久,隨著炮口仰角的搖低和大炮尾部上翹,一個圓凹形狀的東西逐漸顯露,外觀類似現代火炮中“一體式”炮彈的“底火”——“問題非常嚴重,有一顆炮彈卡殼在彈膛里,只要一不小心觸動底火,炮彈起爆,大炮和炮台全都完蛋!”一位在場的專家論斷:“如果從炮口退彈,也勢必撞擊彈頭的撞針,同樣是爆炸與毀滅的慘局!”現場的空氣仿佛突然凝固了……

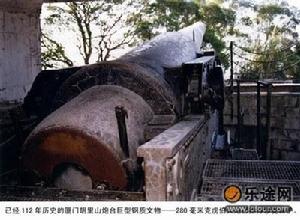

廈門胡里山炮台的這尊克虜伯大炮在海風中屹立已經整整113個年頭了。自從1893年從德國家鄉飄洋過海來到這裡,戰爭的考驗和海洋氣候帶來的各種侵蝕,已使它全身銹跡斑斑。荷載著該炮50多噸重量的中心主軸是該炮旋轉的中樞神經,其狀況更可以用“病入膏肓”來形容!好像一個腹腔生了毒瘤的病人,病灶如果不徹底切除,肯定活不長;主軸里外的鏽蝕如果得不到徹底的修復,大炮也必定會最終鏽蝕倒塌。世界惟一完整現存在原址上的巨型鋼質文物難道就要這樣在我們這一代人手中毀掉?情況危機之下,幾位國內火炮專家受邀前來為大炮“匯診把脈”。這一把脈不要緊,一位專家的“爆炸論”語驚四座。

“爆炸論”一出,我們當機立斷,抬高炮口仰角,把大炮尾部深深藏匿在炮架底下,並派保全人員,日夜守護,防止大炮底火被觸動,稀世文物毀於一旦。“底火”好像一顆定時炸彈威脅著大炮和整個炮台的安全。如何化解這場“危機”?福建省文物局的領導指示:解鈴還需系鈴人……到德國埃森找克虜伯檔案館的博士們,請他們幫忙!

在美麗的巴爾登尼湖畔的胡格爾山莊,我們急切地找到了德國克虜伯歷史檔案館的專家們。他們早已準備好了1869年至1875年間由中國駐德公使李鳳苞翻譯的《子藥準則》、《克虜伯炮圖說》等相關記錄克虜伯大炮功能、原理、使用、兵法操練以及保護維修的書籍以及數百卷微型膠捲供我們尋找所需的相關歷史資料。資料顯示胡里山炮台280毫米的克虜伯大炮採用的是藥包分裝式炮彈。也就是說在發射時將彈丸、藥包和點火具分三次裝填,最後用炮閂來密閉。使用時通過炮閂中心的火門管孔拉火點燃發射藥,產生能量巨大的氣體,高速把彈丸送出炮口。炮彈發射後,炮閂又回到原狀。這時我們恍然大悟,我們專家所發現的“底火”原來是炮尾所裸露的炮閂火門管孔——一場虛驚終於被化解了!

臨離開胡格爾山莊別墅的時候,德方幾位博士語重心長地對我說:“克虜伯家族從十六世紀開始生產火炮,在二戰期間更是生產了無數的大炮供應各參戰國,現在僅存一門280毫米的克虜伯海岸炮完整保留在廈門胡里山炮台……我們無法用金錢來判斷這座珍貴文物的價值,你們可要保護好它!”他們還幽默地說:“大炮在你們手中,‘病人’也在你們家裡,希望你們當好醫生,通過觀察、積累,掌握更多的‘臨床經驗’,這樣 ‘病人’才可以安全地度過‘危險期’。相信你們將來一定能成為這方面的專家!”

面對克虜伯大炮這座稀世的巨型鋼質文物,我們知道自己肩上的擔子有多重!隨著“爆炸論”的不攻自破,“古炮王”暫時躲過了毀滅性“急性病”的發作,但是慢性鏽蝕的不斷困擾已經使得它老態龍鍾,狀態岌岌可危。面對日益衰弱的“病人”,我首先嘗試找到它“病變”的真正原因——這還得從炮台環境入手。

胡里山炮台當年由普魯士將軍之子、德國退役陸軍少尉漢納根設計,是一座結合“西洋式”設計方案與“閩南式”建築材料的半地堡半城垣式,可360o旋轉的完全敞開式炮台。漢納根根據廈門海域的海潮狀況﹑風力風速狀況﹑空氣濕度與溫度狀況以及現場地形,將主炮台設計修建在距海平面25米的高處,同時將炮陣地的小彈藥庫、暗道、戰坪、壕溝、兵營、操練場、地下排練系統等配套設施有機地連成一片。此外,他在充分考慮海風流向、空氣對流、陽光與潮汐、紫外線照射等諸多因素之後,將炮台地下水的出口埋設在地下12米深處,然後引入大海。這樣,即使有颱風和雨季頻繁困擾,以及酸雨與海洋鹽霧的侵蝕,合理的設計都使主炮台的克虜伯巨炮在其後的44年風雨中昂然挺立,毫髮未損。然而,情況在1937年的海戰之後發生了改變。

1937年9月,日本海軍聯合艦隊侵略廈門,為了有效保護守軍的生命安全,廈門海軍司令黃濤下令在胡里山炮台的東、西主炮台及其炮陣地上建築大型的鋼筋水泥掩體。主炮台掩體周長46.5米,高4.65米,牆厚1.75米,掩體頂部厚0.6米。大炮炮口的掃射域寬度僅8.5米,高2.55米;大炮的後部的預留口寬也只有5.1米,高2.55米。與炮陣地相配套的有長達52米的暗道,小彈藥庫也全部用鋼筋水泥加蓋掩體。主炮位左右後側惟一可以作為通風口的炮彈輸送門寬僅3米,高1.8米;暗道兩側的進出口也只有寬1.15米,高1.8米。如此一來,原設計的依靠自然通風的炮陣地被完全封閉,風勢流通力度和自然通風系統受到掩體的填塞和阻擋。 每當颱風、海霧來襲和雨季到來之際,酸雨、海霧就會順著風勢刮入主炮位掩體內,飽含腐蝕物質的酸雨雨水及其空氣中的灰塵、污物以及沿岸海霧氣中所含濃烈的氯,都淤積於主炮位及其大炮的底部。這些腐蝕性很強的元素得不到自然風力及時的吹乾和適時的除濕,同時也由於大炮陣地上的掩體遮蓋了陽光與紫外線的直接照射,無法自行蒸發﹑烘乾,因此就和鋼質文物中的碳產生了物理和化學反應,產生腐蝕,加速了大炮底部鋼鏈護板的腐爛殘斷。找到了巨型鋼質文物的真實“病變原因”,這只能是對其“動手術”的前奏曲,但是最為關鍵的措施是必須制定一整套行之有效的“治療方案”來。

這尊“病魔纏身”的“古炮王”所組合的零部件,如炮管、炮閂、高低起落架、方向機構、提彈機及配重機構等等共有十一項碩大無比的部件。單大炮的螺絲、鉚釘就有大小2752顆,總維修面積達600平方米;必須深度維修的“死角”眾多,大到長11.2米、重44噸的炮管,小到直徑只有15毫米的插梢吊環。大大小小的機械零件讓人看了眼花繚亂。要對這樣一個龐然大物實施妥善的保護,我們需要一整套完整翔實的數據、資料、圖紙作為修復保護的依據,否則只會在“盲人摸象”的過程中貽誤病情。然而詳盡的資料又在哪裡?

磨劍先知鑄劍人——又是在德國埃森山莊別墅,我們找到了克虜伯家族從16世紀開始研製的各種類型、不同口徑的大炮資料以及鋼質元素數據、資料。之後我們將這些數據與胡里山炮台280毫米的克虜伯大炮進行綜合比較,針對大炮的不同部位進行取樣、化驗。我們又收集了亞熱帶海洋性氣候環境的相關檢測數據,從而分析鋼質文物在當地氣候條件下受到的腐蝕影響。我們還有幸在德國、香港、日本檔案庫里找到了李鳳苞關於克虜伯大炮的系列譯著以及由德國教官瑞乃爾集譯的《克虜伯海岸炮管理法》,為我們用現代科學手段比較和佐證檢測成果提供了寶貴的歷史依據。

在歷經了7個春秋的潛心研究之後,“三大文本”——維修保護技術文本、施工方案、總裝圖紙終於在2005年10月完成並通過了國內外專家的論證。在論證會上,英國鐵器文物專家哈理森博士稱胡里山炮台的克虜伯大炮維修是一項偉大的工程,“三大文本”是這一偉大工程行之有效的總體工程指南。然而,“治療方案”的成功實施,還需要有一個優秀的醫護團隊。我們幸運地選擇了北方重工業特種機械廠——一支從理論到實踐技術都有豐富實踐經驗的施工團隊。更為難得的是,北方廠的工程技術人員掌握了克虜伯大炮全炮每一機械部件資料,不僅能夠在瞬息之間毫無誤差地讀出全炮每一個零件的專業名稱和每一部件的“表面積”,而且深諳大炮內在的機械原理及其防腐、防鏽及其除銹的處理方法。我們和北方廠的專家和技術人員們達成共識:遵照《技術文本》要求,對巨型鋼質文物的修復,不能僅僅局限在表層封護的“面膜秀”,而必須“表里兼修”,確保它能在更長時間的歲月磨礪下始終保持良好的狀態。

看著古炮王在修復團隊的不斷努力下,物質層面和知識層面的原真性日益顯露,逐漸走上了康復之路,每一個曾經為它而日夜擔憂的人終於釋懷了。這時,我們收到了德國埃森克虜伯歷史檔案館的賀電:為了和平,成功修復克虜伯古炮,這是你們的榮幸,也是我們的榮幸。你們為人類留下豐富寶貴的文化遺產,將給人類帶來永恆的記憶和快樂!