詞語解釋

1.封建社會中官品的最高一級。自三國魏以後,官分九品,最高者為一品。《晉書·惠帝紀》:“乃發王公奴婢手舂給兵廩,一品以下不從征者,男子十三以上皆從役。” 唐·賈島《上杜駙馬》詩:“妻是九重天子女,身為一品令公孫。” 清·龔自珍《明良論三》:“而凡滿洲、漢人之仕宦者,大抵由其始宦之日,凡三十五年而至一品,極速者亦三十年。”參閱《隋書·百官志中》。

2.借指位居一品的高官。 唐·裴鉶《傳奇·崑崙奴》:“大曆中有崔生者,其父為顯僚,與蓋代之勛臣一品者熟。生時為千牛,其父使往省一品疾。”

3.猶言一等;第一等。《南齊書·蕭惠基傳》:“當時能棊人琅邪王抗第一品, 吳郡褚思莊、會稽夏赤松竝第二品。” 宋·王明清 《摭言雜說》:“京師樊樓畔有一小茶肆,甚瀟灑清潔,皆一品。” 明·湯顯祖 《牡丹亭·冥誓》:“(生)姐姐費心。因何錯愛小生至此?(旦)愛的你一品人才。” 老舍《正紅旗下》三:“他比客人高著一品,須拿出為官多年,經驗豐富,從容不迫的神態來。”

4.一種。《周禮·天官·外府》“外府掌邦布之入出” 唐·賈公彥 疏:“泉始蓋一品,周景王鑄大錢,而有二品。” 宋·張載 《經學理窟·祭祀》:“羞無他物,則雖羞一品足矣。” 宋·沈括 《夢溪補筆談·異事》:“當時揚州芍藥,未有此一品,今謂之‘金纏腰’者是也。”

官分品級

魏

第一品:相國(大丞相)

兩晉

極品:丞相

第一品:公,開府,大將軍

南朝宋、南齊:

第一品:三公(太師、太傅、太保)、三司(太尉、司徒、司空)、二大(大司馬、大將軍),相國丞相

北魏:

三師:太師、太傅、太保(位高不列品)

第一品:二大(大司馬、大將軍),三公(太尉、司徒、司空)

北周

正九命:三公(“一命”最下、“九命”最尊)

隋代

正一品:三師三公(太師、太傅、太保,太尉、司徒、司空)、王

為從一品:上柱國、郡王、國公、開國郡縣公,為從一品。

唐代

正一品:三師三公(太師、太傅、太保,太尉、司徒、司空),天策上將、親王、

從一品:太子太師、太子太傅、太子太保、開府儀同三司、驃騎大將軍、嗣王、郡王、國公

宋代

正一品:三師三公,三公三孤(政和以後)中書令,尚書令,侍中

從一品:同中書門下平章事,使(或稱知院事),開府儀同三司(文散官),驃騎大將軍(武散官)

金代:

正一品:三師三公,尚書令

從一品:左右丞相,平章政事,都元帥,判大宗正事

元代:

正一品:三公,右、左丞相(元以右為上)

從一品:平章政事,知樞密院事,御史大夫,宣政院使,宣徽院使,太常禮院使,將作院使,通政院使,行中書省丞相,行中書省平章

明代:

正一品:三公(太師,太傅,太保);初授特進榮祿大夫,升授特進光祿大夫(文武散階);左右柱國(武官勛級)左右丞相(洪武十三年前)

從一品:三孤(少師、少傅、少保);太子太師,太子太傅,太子太保,初授榮祿大夫,升授光祿大夫(文武散階);柱國(武官勛級)平章政事(洪武九年)

清代:

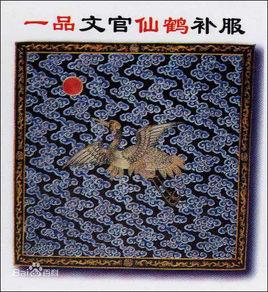

正一品:太師,太傅,太保,大學士;領侍衛內大臣,掌鑾儀衛事大臣;光祿大夫(文散階),建威將軍(武散階)

從一品:少師,少傅,少保,太子太師,太子太傅,太子太保,協辦大學士,各部院尚書,各部院大臣,都察院左都御史,八旗滿蒙漢軍都統,巡捕五營統領,提督九門步軍;榮祿大夫(文散階),振威將軍(武散階);提督,駐防將軍