劇情介紹

史恩康納萊主演的007電影在世界各地掀起間諜動作風潮時,哥倫比亞公司也根據伊安佛萊明的小說拍了一部007電影,動用五位導演趕拍,但卻走大堆頭的無厘頭喜劇路線,而且由英國紳士派頭的大衛.尼文來飾演詹姆斯邦德,搞局意味甚濃。片中的男主角是已退休的邦德爵士,正在備感無聊之際,他以前的上司M被殺,邦德乃從倫敦前往蘇格蘭探訪M的遺孀,不料遺孀卻企圖勾引他,失敗之後跑去當修女。邦德繼續追查兇手,接觸了一群形形色色的間諜,最後在皇家夜總會展開大對決。

演員介紹

《鐵金剛勇破皇家夜總會》

《鐵金剛勇破皇家夜總會》影片評論

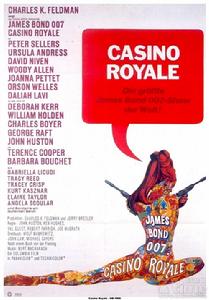

1 本片的布景,包括大量純色的使用,具有pop藝術的風格。同樣具有pop意義的是對於007類型片的拼貼和複製(67年之前已經產生了4部007)。另一拼貼的效果,在於本片署名導演就有5位,集合的演員更有笑匠塞勒斯、Woody Alen、偉大的奧遜威爾斯等等(英國部分的演員不熟悉,估計也是名角),而最後的影片效果,也因為5位導演分段拍攝(?)而顯得混亂和分裂。場景轉換生硬,段落敘述脫節,包括演員的出場都缺乏前後照應,從效果來說,如果這不是一部喜鬧劇,是不能及格的。

2 劇本的人設很有意思,既符合套路,又有無厘頭之處:

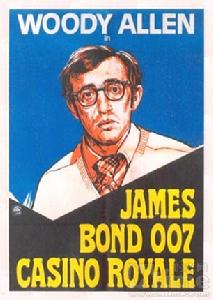

007不是青年俊男,是退休的英國紳士,雖然不好女色,還是一場上就迷暈了未亡人熟女;下一段進入到挑選接班人的戲份,然而沒有展開,這個演員卻又在結尾處出現了,是一處明顯的結構混亂;接下去是正面邦女郎的協助,搞笑的是這個邦女郎是007的女兒;然後是正牌邦德接班人出現,通過二號邦女郎的引入(最後證明二號是壞人),影片已經過了一半,第一男主角(塞勒斯)才姍姍登場;接著應該是高潮的大戰黃金賭場戲(塞勒斯vs奧遜威爾斯,向007第一部小說致敬),可惜賭博規則完全讓人看不懂;最後一段是標誌性的大場面加爆炸戲,諾博士登場(向第一部007電影致敬。反諷的是影片中諾博士是老邦德無意中培養出來的),然而這一段又完全丟開了塞勒斯(老邦德vs Woody Alen),是另一處明顯的結構混亂。

不錯的人物設定最後就淹沒在整體的主線不清當中了。最後的影片結尾乾脆採用了經典的“和稀泥”形式,亂就亂吧,索性就天下大亂,還加上了美國牛仔和印第安人,然後所有人就在大爆炸中灰飛煙滅了。

3 影片對007元素的顛覆性使用是一個方面,另一方面是放大了007中“階級鬥爭”的意識,對冷戰政治的嘲笑。從開場就一起出現的英美法蘇四國間諜頭子,到西柏林的打鬥,再到最後諾博士妄圖統治世界的手段(對社會主義國家領導人的嘲笑)。最後的爆炸也是對“核恐懼”的再現。

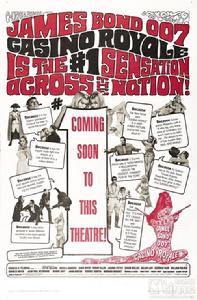

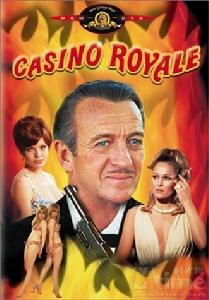

精彩海報

|  |  |