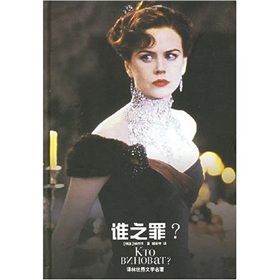

內容簡介

十九世紀俄國著名作家赫爾岑的代表作之一。作者以獨特的方法描寫了發生在三個青年,即貴族別利托夫、平民知識分子克魯齊費爾斯基和農奴出身的柳博尼卡之間的複雜的愛情故事,展示了愛情與當時的社會道德之間的嚴重衝突。小說通過對這場愛情悲劇以及對三位青年周圍人的描寫,暴露了農奴主的殘酷與專橫,揭示了下層人民的悲慘遭遇,反映了遠離人民的知識分子的軟弱無能。貴族青年別利托夫形象的塑造,豐富了俄國文學中“多餘人”的畫廊,也使得小說的反農奴制主題更加鮮明。

作者簡介

譯者:(俄)赫爾岑郭家申媒體評論

《誰之罪?》最先部分地發表在《祖國紀事》雜誌上,成書於一八四七年。十二年後在倫敦再版時作者對小說重又作了修訂,並加了序言。這時候在俄國文學中占重要地位的是剛湧現出的一批新人之新作。他們大都是在以果戈理為代表的“自然派”小說的影響下成長起來的。幾乎就在果戈理髮表《死魂靈》的同時,陀思妥耶夫斯基的《窮人》、屠格涅夫的《獵人筆記》、岡察洛夫的《平凡的故事》和格里戈羅維奇早期描寫底層人民苦難的小說《鄉村》、《苦命人安東》等,紛紛問世。《誰之罪?》也是在這個時候出版的。這是俄國文學發展中的一個重要轉折時期,其實質就在於文學開始帶有更鮮明的社會分析性質,敢於對生活進行鞭辟入裡的剖析。我們從《誰之罪?》中就不難看出小說對當時的社會生活、人文道德、人類本性等所持的科學的、唯物主義的態度,看出作者在精心刻畫作品主人公社會自我意識逐漸成長的歷程,在精心描寫別利托夫與所處環境抗爭、妥協、再抗爭、再妥協的反覆過程。別利托夫與社會的關係帶有鮮明的社會性,這種傾向,無論是作為意識形態的因素,還是作為藝術創作的原則與技巧,在以前的俄國文學中還是比較少見的。赫爾岑運用十九世紀科學和哲學的成就,大大豐富了現實主義語言藝術的創作原則,寫出這部帶有里程碑性質的,集科學、哲學於一身的,內涵豐富的綜合藝術作品。他將藝術變成了思想載體,化為一個個活生生的人物,從而加大了作品的包容量,為藝術開闢了新的創造天地。《誰之罪?》的這種綜合特點,在小說的情節結構、表現手法以及在所反映社會生活和人物性格上都有所展現。比如,小說在藝術結構上分為兩部,這已經是頗具新意了,更有意思的是小說第一部的開篇故事:平民知識分子克魯齊費爾斯基受僱於地主、退役將軍涅格羅夫,在他家當家庭教師。這是四十年代俄國社會生活中出現的一種全新現象,赫爾岑敏銳地抓住這一現象,施以重墨,因為它或多或少反映了俄國社會發展和作家本人立場上的一種民主傾向。他第一個在小說中使平民和地主處於對立的地位,而且通過各自的角度,用前四章的篇幅,詳細描寫了不同人物的不同生活,從而鮮明地烘托出清貧的青年知識分子和富裕的地主之間生活、命運的巨大反差。小說第一部包括三個傳記和《在莊園的日子》。就體裁而言,它不像是小說,倒更像是某種傳記系列。這裡的每一章又派生出其他一些傳記故事。例如第二章《將軍大人傳記》中就包含有他夫人的生平。第三章《德米特里·雅科夫列維奇傳記》也講述了他父親的命運。第五章《弗拉基米爾·別利托夫》中還交叉地介紹了他母親索菲的坎坷遭遇。第二章和第四章還講述了柳博尼卡的身世。小說體裁多樣化的特點還表現在作家筆下的傳記性描寫中有時候還帶有生理學解剖的筆法。第四章中對索菲在彼得堡的生活描繪,細針密縷,一絲不苟;對別利托夫的人生經歷,則在教育、操守、命運等問題上夾議夾敘,甚至大發宏論;對柳博尼卡的刻畫,則通過日記的方式披露出她對人生的思考和心聲;至於對涅格羅夫家的人,對省里和杜巴索夫縣的頭面人物的家庭的描寫,則多為日常生活場面,字裡行間充滿了諷刺與嘲弄。赫爾岑對傳記興趣由來已久,他說:“我對每一個我遇見的人的傳記都極感興趣。一般人的生活看上去好像千篇一律——這只是看上去而已;世界上沒有比不了解的人的傳記更獨特更多彩的了……這就是我為什麼毫不避諱身世描寫的原故,因為它能夠揭示整個豐富多彩的世界。”((《赫爾岑文集》(三十卷集,俄文版)第四卷,第八十七頁。))他認為傳記無異於一個人的心靈史。他的宏偉巨著《往事與隨想》(一八五二—一八六八)集日記、書信、散文、隨筆、政論、雜感之大成,筆鋒犀利,感情厚重,飽含一位思想家對真理的探索和對未來光明的憧憬。作家用傳記的方式描寫人物,更便於深入揭示人物的家庭出身、社會背景、心理的形成與發展過程,讓讀者從中得出自己的結論,而不致於只是在生理和心理的層面上探求人物命運的癥結。弗拉基米爾·別利托夫的母親是個農奴,柳博尼卡的母親也是個農奴,但弗拉基米爾·別利托夫是個典型的貴族子弟,是生不逢時的“多餘人”,而柳博尼卡則是一個與人民血肉相連的普通女子。出身農奴的別利托夫的母親索菲後來變成了貴族女地主,讓兒子受的是貴族教育;同樣是農奴出身的柳博尼卡的母親冬尼婭,只因為是地主老爺的情婦,其命運就大不相同:終身為奴,永無出頭之日。為什麼?原因何在?是人的原因還是社會的原因?赫爾岑說:“我想問題的答案應該從周圍環境和影響中尋找……”((同上。第一四頁。))赫爾岑說的周圍環境,指的就是社會制度、道德關係、所受教育和具體生活環境,他認為這才是決定一個人的命運的力量。這樣,作者把筆下人物的遭遇提高到社會生活和社會關係的高度上來認識,從而駁斥了認為人物的遭遇完全是由其生理心理因素決定的庸俗唯物論觀點。不過赫爾岑並不完全否定一個人的秉性和個人獨特經歷的影響,相反,他認為人物的秉性和個人經歷在社會環境的作用下,反過來正好能夠說明他或她的社會地位和作為,說明他或她對現實生活的具體態度。例如別利托夫的母親索菲是個看似不太重要的特定人物,其實她在說明《誰之罪?》的複雜關係方面起著非常重要的作用。老別利托夫等人侮辱了索菲,使她的人格受到極大的傷害,使她幾乎痛不欲生,這種刻骨銘心的傷痛在精神上是永世難忘的,成了她機體的一部分,影響著她對生活、對世人,甚至對兒子的態度。她不再相信人,害怕生活,喜歡遐想和獨處。丈夫死後她一心撲在兒子的教育上,兒子成了她生活惟一的慰藉。對兒子的瘋狂的愛和自身所經歷的精神傷痛,決定了對小別利托夫的教育方式、他在“白地莊園”的生活以及後來他整個人生道路和人生悲劇。當然,作者最後並沒有忘記指出社會環境是故事悲劇始作俑者,不合理的現實使別利托夫跟他母親一樣,只得躲避生活,孤身一人遠走他鄉。柳博尼卡的心路歷程其實和別利托夫一樣,只不過在社會地位上處於兩種生活極端罷了;在赫爾岑看來,雖然他們的生活道路不同,但是對生活的理解卻是相同的,所以情感上才能夠一拍即合,產生共鳴,因為他們身上都有著農奴的血緣。作者通過生活細節的描寫,讓讀者從字裡行間領會作品的微言大義。

我們不妨從小說刻畫的幾個人物的性格上略加分析。先說涅格羅夫將軍。他是農奴主,專橫,愚昧,殘暴,是封建農奴制的化身。他和他所代表的制度正是小說名字所質問的問題的罪魁禍首。但赫爾岑不僅沒有簡單地、臉譜式地勾勒這個人物,把他描寫成一個十惡不赦、無可救藥的大壞蛋,而且時不時地表明他也有懊惱與悔悟的時候,甚至還有一定的惻隱之心;他的專橫、愚昧和殘暴,與其說是他與生俱來的天性,還不如說是他所處的社會環境使然,其所作所為,本質上都是農奴制所決定的。因此,小說的矛頭所向,是封建農奴制度。赫爾岑不僅以諷刺、幽默的筆觸描寫地主莊園的生活,而且還從哲學和倫理學的高度對之加以評說:“完全沒有一個固定的營生,對於一個人來說,是難以忍受的。動物認為自己的全部工作——就是活著,而人則認為活著總得乾點什麼。”(第一部第二章《將軍大人傳記》)而涅格羅夫由於出身階級的寄生性,他不明白這個道理,也不可能明白這個道理。他過的“是日復一日、單調乏味、空虛無聊的日子”,莊園裡的事“他什麼都做不來,根本弄不清楚應該乾什麼”(同上),整日飯來張口,衣來伸手,過的是酒囊飯袋的日子,與動物相差無幾,這種精神上和生理上的退化是農奴主階級的必由之路。我們從這裡不難感到赫爾岑小說的反農奴制力度要比果戈理的《死魂靈》更大。

惡劣的社會環境和反動的農奴制度固然是人們生活中的萬惡之源,因為它們毀滅人生(克魯齊費爾斯基的父親),扭曲人性(涅格羅夫一家人),但它們同時也能夠喚醒人的良知,使人明白是非善惡,從而去追求一種更高精神境界的生活。例如柳博尼卡,環境並沒有使她永遠滿足於家庭現狀,做現實的俘虜,消極地生活下去,相反,在外界因素的影響下,她的個人意識有所萌發,漸漸地對環境不再那么逆來順受了,甚至勇敢地向它提出了挑戰。從她身上不僅能夠看到普希金傳統(如塔季婭娜這個人物)的舊的影響,也可以感覺到車爾尼雪夫斯基筆下的新女性的先期徵兆。柳博尼卡生活中受屈辱、遭歧視,她和父母和周圍人的關係一直處在一種扭曲狀態,承受著巨大的心理壓力。這種家庭環境和她所處的尷尬局面使她的精神迅速成熟起來,她從內心深處對周圍環境產生一種格格不入的對抗情緒,她感到苦惱,想從書中,從與窮人的交往和比較中尋求關於社會人生問題的答案。我們從她的日記中就能夠聽到她吐露的心聲:“難道所有的人都像他們,而且到處都跟這家人一樣生活嗎?……我覺得和他們在一起簡直難受極了……”而那些窮人家的“孩子是多么的可愛、坦誠和天真無邪啊!……我總也弄不明白,為什麼我們村的農民都比從省城或附近來我們這裡做客的人要好,而且比他們要聰明得多……所有這些個地主和官吏——個個都那么令人討厭……”(第一部第四章《在莊園的日子》:一周之後)。作者顯然對柳博尼卡這個人物充滿好感,而她的思想境界也明顯高於她的丈夫克魯齊費爾斯基和弗拉基米爾·別利托夫。赫爾岑通過柳博尼卡這個人物想說明生活中正在出現拒絕身邊現實的一代新人,他們不苟安於所謂的家庭幸福和個人利益,而是在苦苦地思索,為尋找新的出路而幻想和鬥爭。在俄國文學史上,《誰之罪?》可以說是第一個明確提出婦女地位問題的長篇小說,為後來屠格涅夫等人在這方面的發展提供了有益的鑑證。

克魯齊費爾斯基是赫爾岑筆下的第一個平民知識分子形象。他的生活遭遇造就了他獨特的性格和對生活的看法,貧困與不幸使他的生活充滿了艱辛與屈辱,上大學時他很少與人交往,周圍的生活使他感到厭惡。他生性軟弱,與世無爭,只求能過上安穩日子,在幻想中尋找樂趣。對柳博尼卡的愛也僅限於某種純個人情感的寄託,這也是日後造成他愛情悲劇的潛因。他的貧窮、軟弱、淡漠、無奈的性格以及他對現實的牴觸心態,使他與普希金和果戈理筆下的“小人物”有許多相似之處,但不同的是赫爾岑筆下的克魯齊費爾斯基內心深處已經有人性、尊嚴、反抗的意識在蠕動,對社會不公感到不平,但是在四十年代的俄國,這些正在覺醒的平民知識分子還沒有形成強勁的社會力量,更沒有成為帶領社會前進的革命者;此時赫爾岑能夠把鄉下的窮知識分子當做自己的主人公,和官僚地主們相對照,展示卑賤者對於高貴者的精神、道德優勢,這已經是很難能可貴的了。

別利托夫是赫爾岑刻意塑造的一個人物,他出身貴族,卻成了本階級的叛逆。為什麼?讀者從作家的描寫中不難看出制約別利托夫性格的種種社會的和自然的因素,這些因素既決定了人物的個性,也形成了他的世界觀和他對人對事的態度。他母親索菲的農奴出身背景,父親早年輕狂的生活與後來的悔恨心情,還有那位深居簡出的伯父和瑞典老師所施的教育,以及短暫的工作經歷和在異國他鄉的長期漂泊,這一切都促成了他的病態的矛盾性格,導致他與現實生活格格不入,最後鑄成他人生的悲劇。像別利托夫這樣的所謂“多餘人”的形象,在俄國文學史上是不勝枚舉的,普希金筆下的奧涅金、萊蒙托夫筆下的畢巧林、屠格涅夫筆下的羅亭,都是這類藝術典型,他們精力充沛,才思過人,但是社會卻使他們英雄無用武之地,他們只能誇誇其談,白白浪費自己的青春乃至生命,成為時代的犧牲品。但赫爾岑在描寫人物的精神世界時著眼點有所不同:他更像是一位評論家,描寫對於他來說只是一種詮釋被描寫對象的輔助手段。他關心的首先是人物的思想觀念和性格特點,心理活動在小說中沒有獨立的含義,他不去追溯、跟蹤思想、感情、行為的發生髮展過程,也不去詳盡勾勒人物精神面貌的細枝末節,他關注的主要是人物的思想方式和結果,是造成這種典型心理的社會條件,而不是心理活動本身。赫爾岑有意凸顯別利托夫的貴族門第,萬貫家產,從不知飢餓貧困為何物,甚至覺得活著都有些膩味了,難怪克魯波夫醫生對他說:“您寧願慢性自殺,我明白,您討厭遊手好閒、無所事事的生活,應該說,這種生活的確非常無聊;您,跟一切有錢人一樣,從沒有從事勞動的習慣。要是您有幸得到一份固定的工作,同時將您的‘白地莊園’收走,這樣您就會開始工作,比如說,為了自己,為了餬口,這對別人也大有好處;世界上的一切事情本來就是這樣。”(第二部第四章)

克魯波夫的這番話,顯然是對貴族生活方式的一種指責。別利托夫受的是脫離現實的封閉式貴族教育,過的是地主闊少爺的寄生生活,完全不了解民間疾苦;母親和老師約瑟夫也不希望他知道這些。“他們千方百計不讓沃洛佳了解現實生活,想方設法不讓他看見這灰色世界所發生的種種事情,只向他灌輸光輝燦爛的理想,從不談生活的艱辛和困苦……從精神上把他培養成一個不食人間煙火的人……”(第一部第六章)。具有諷刺意味的是,母親的含辛茹苦,約瑟夫的高風亮節,都改變不了別利托夫脫離實際的浪蕩本性……赫爾岑想以此告訴讀者的是,“教育應該像研究氣候那樣,讓青年人的頭腦適應周圍的環境,對於每一個時代,每一個國家,尤其是每一個階層,也許還有每一個家庭,都應該因材施教,運用各自不同的教育方法”(同上)。這種教育,無論是從母親索菲、老師約瑟夫那裡,還是在大學課堂上,別利托夫都不可能得到。相反,“他們帶他去觀看美妙的芭蕾舞,讓孩子相信:這種優美的舞姿,這種動作與音樂的和諧的結合,就是普通的生活,而不帶他到市場上去看看那些追逐金錢者的貪婪的嘴臉”(同上)。結果,無論是學醫、學畫,還是到國外遊歷,別利托夫都是淺嘗輒止,最後一事無成。

小說乍一看沒有傳統意義上的主人公,沒有嚴謹連貫的故事,人物和衝突也顯得有些支離破碎,但小說第一部各個人物特寫,在整體上卻是統一的,對人物性格的把握也是實事求是的,沒有脫離各人的社會實際,都是其在農奴制條件下人生經歷的特殊的一環。每個人在這個無法調和地對抗的社會中占據著自己的位置,貧富貴賤,一目了然。作者對弱者的描寫,字裡行間總是充滿著同情與希望。柳博尼卡的生母冬尼婭這個忍氣吞聲、逆來順受的人物,關鍵時刻對加害於自己的地主老爺涅格羅夫也敢於表現出極大的蔑視,“這時候她會提高嗓門,氣得聲音發抖——不是因為害怕,而是出於憤怒……而涅格羅夫則仿佛感到自己理虧,對她破口大罵,接著把門砰地一帶,揚長而去”(第一部第二章)。封建農奴制度另一個犧牲品索菲在給別利托夫的信中也傾訴了一個備受折磨的人的心聲,表露出一個人的尊嚴的覺醒。從這個意義上說,柳博尼卡的故事,她與周圍環境的抗爭,她豐富的精神世界和對人生幸福的孜孜追求,更能夠體現平民知識分子中正在形成的優良品質。