簡介

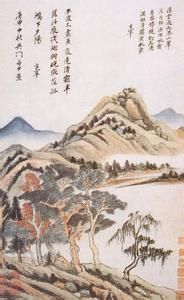

董其昌《秋興八景圖》之一

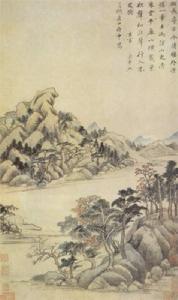

董其昌《秋興八景圖》之一《秋興八景圖》也是董其昌所謂“讀萬卷書,行萬里路”以獲致“丘壑內營”之功的一次實踐,在董其昌的影響下,集古成家成為後期文人畫的一條重要途經。

《秋興八景圖》畫冊8開,作於萬曆四十八年,所寫為作者泛舟吳門、京口途中所見景色,當時作者66歲。畫冊有清宋犖、羅廷琛、張岳松、鄭孝胥等題外簽。

畫前扉頁有明曾鯨畫董其昌肖像,項聖謨補圖。全冊均有董其昌行楷題記及署款,未鈐印,對幅均有吳榮光對題或和韻。畫後有清謝希曾等人題跋。此圖冊自注“仿文敏(趙孟)筆”,具有學古而能變古的特殊魅力。趙孟的娟逸嫻雅,在這幅畫中轉為幽秀渾樸,體現出董畫所特有的平淡、酣暢、古雅、秀潤。

作者畫風

中國繪畫發展到明末清初,不僅各種風格和流派日臻成熟,而且各種繪畫理論也日趨完善,成熟的繪畫時樣需要完善的理論來指導。在明末清初的繪畫理論中,影響最大的應屬董其昌提出的“畫分南北宗”說。

董其昌的“畫分南北宗”說,一直是學界爭論的熱點。其實他是在提倡“文人畫”和梳理出中國繪畫的兩大風格,他是在文人畫內部重新調整文人畫的法式,使文人畫向更高階段發展。但他的“崇南貶北”之說倒是有些偏頗。講求筆墨是文人畫的內在要求,文人畫家的筆墨不僅注重造型手段,而且注重筆墨內在的審美價值。書法用筆已被文人畫廣為借鑑,從書法中吸取精華也已是文人畫家的共識。針對這種情況,董其昌提出:“士人作畫當以草隸奇字之法為之,樹如屈鐵,山如畫沙,絕去甜俗蹊徑,乃為士氣。”

董其昌在提出以書入畫的同時,對用於畫中的書法之筆,提出了更內在的要求,以保證繪畫中的筆墨更加精純,不流於浮泛表面。董其昌的山水畫淵源董源、巨然及二米,以黃公望、倪瓚為宗,不重寫實,而講究筆致墨韻,畫格清潤明秀。皴法次序井然,層次清晰,在淺淡的明晰中求渾厚,求變化。樹幹多以蒼而毛的渴筆勾皴,然後以各種“混點”點寫,強調每一筆的獨立性,秩序感很強,並著意於墨色由濃及淡的漸變,顯得“幽深淡遠”。在用筆上,董其昌注意提、按、頓、挫的行筆變化,在他的筆墨中體現出了“平淡天真”的禪學意味。董其昌主張書畫同體,講究氣韻,慕求風神,帶有主觀抒意,追求似與不似。他善於將古人的結構、技法特點等加以歸納,使畫面的疏密、濃淡、開合、虛實更有規律,富有清潤溫雅、平和怡然的趣味,稚拙、簡淡中帶有寧靜、自然的文人之思。

評析

秋興八景圖

秋興八景圖董其昌在此套冊頁中多題“仿某某”這和他其它的作品一樣,雖然標註臨仿某家,其實都是他自己的風格語言。這和他師古主張有著直接的原因,他說“作畫不從摹古入,必墮惡道”。

但他還說過“畫家以天地為師,其次山川為師,其次以古人為師”。由此可見,董其昌是講究“師法造化、中得心源”的。而後來一批泥古者只知在古畫中討生活,根本沒有領悟到董其昌的繪畫精神,正是一葉障目,不見泰山。

畫面秋意濃郁,體現了秋山的空靈恬靜之美。他著筆無多,雖廖廖數筆,但涵蓋力強。設色古雅、秀潤,畫面通透、明淨,清光一片。《秋興八景圖》正是董其昌提倡的“讀萬卷書、行萬里路”主張的最好註腳。

此冊最初為董次子祖源所有,鈐有“男祖源珍藏”朱文印。先後經謝希曾、潘正煒、孔廣陶、龐元濟收藏。新中國後,為劉靖基收藏,於1981年捐獻給了上海博物館。

圖中景物山巒明秀,樹石幽奇,蘆荻蒼黃,秋林丹翠,以及陂陀沙磧,村屋扁舟,無不精妙,有氣勢雄偉之勢,有意境恬靜之勢,更有深秋蕭涼之勢。此圖構圖精巧,意境高遠,韻味充足。筆力運勁、墨氣蒼潤,乾筆皴擦、渲染入妙,明潔自然。設色以赭石、花青為主調,局部的林木、山巒,施以石青、石綠和硃砂,濃重鮮麗而柔和統一,增添了秋意。《秋興八景圖》是董其昌所謂“讀萬卷書,行萬里路”以獲致“丘壑內營”之功的一次實踐,在董其昌的影響下,集古成家成為後期文人畫的一條重要途經。

畫家小傳

董其昌(1555~1636年),號玄宰,又字思白,號香光居士,上海松江人。萬曆十七年進士,官至禮部尚書。董其昌擅鑑別書畫,以禪論畫,提出南北宗論,並推崇南宗為文人正派。為明代畫壇“華亭派”(即松江派)的代表人物。著有《容台集》、《容台別集》、《畫禪室隨筆》、《畫旨》、《畫眼》等。畫作有《升山圖》、《晝錦堂圖》、《奇峰白雲圖》等。

藝術價值

董其昌的代表作品;董其昌作品中少見的極精之品;體現了董其昌的繪畫風格。