《客中行》

《客中行》詩詞正文

蘭陵美酒鬱金香,玉碗盛來琥珀光。

但使主人能醉客,不知何處是他鄉。

作者介紹

李白

李白唐代偉大的浪漫主義詩人。其詩雄奇豪闊、熱情奔放。李白的詩歌今存990多首。奔放的激情,豪俠的氣概,充分表現了詩人非凡的抱負,也集中代表了盛唐詩歌昂揚奮發的典型音調。後人尊稱他為“詩仙”。他的詩歌代表了中國詩歌的最高水平,被唐代大詩人稱讚為“秀口一吐就是半個盛唐”!

李白的人格魅力可以概括為六個字:志氣、豪氣、骨氣。平生奢酒如命,蔑視權貴,為人剛直灑脫。

注釋

1、蘭陵:地名。

2、但使:只要。

譯文

《客中行》

《客中行》抒寫離別之悲、他鄉作客之愁,是古代詩歌創作中一個很普遍的主題。然而這首詩雖題為客中作,抒寫的卻是作者的另一種感受。“蘭陵美酒鬱金香,玉碗盛來琥珀光。”蘭陵,點出作客之地,但把它和美酒聯繫起來,便一掃令人沮喪的外鄉異地淒楚情緒,而帶有一種使人迷戀的感情色彩了。著名的蘭陵美酒,是用鬱金香加工浸制,帶著醇濃的香味,又是盛在晶瑩潤澤的玉碗裡,看去猶如琥珀般的光艷。詩人面對美酒,愉悅興奮之情自可想見了。

“但使主人能醉客,不知何處是他鄉。”這兩句詩,可以說既在人意中,又出人意外。說在人意中,因為它符合前面描寫和感情發展的自然趨向;說出人意外,是因為“客中作”這樣一個似乎是暗示要寫客愁的題目,在李白筆下,完全是另一種表現。這樣詩就顯得特別耐人尋味。詩人並非沒有意識到是在他鄉,當然也並非絲毫不想念故鄉。但是,這些都在蘭陵美酒面前被沖淡了。一種流連忘返的情緒,甚至樂於在客中、樂於在朋友面前盡情歡醉的情緒完全支配了他。由身在客中,發展到樂而不覺其為他鄉,正是這首詩不同於一般羈旅之作的地方。

寫作背景

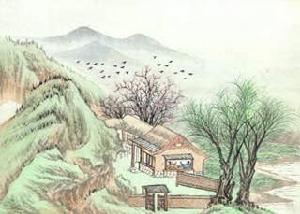

《客中行》

《客中行》詩仙李白一生遨遊四方,隨處與友人、村民豪飲,品嘗過各種各樣的美酒,並把其情其景寫入詩章。這首詩抒發了詩人宴飲蘭陵美酒時的歡快心情,大有忘了“身在異鄉為異客”的樂不思鄉的陶醉感覺;同時讚譽主人熱情好客,玉碗灌醉的豪爽氣慨。李白詩傳千古,蘭陵美酒飄香至今。

同類作品比較

《客中行》

《客中行》稠花亂瑞裹江濱,行步欹危實怕春。

詩酒尚堪驅使在,未須料理白頭人。

這首詩大約作於肅宗上元二年(公元761年),是詩人從甘肅攜家經歷了千辛萬苦,才達到成都,勉強定居下來時的作品。那時他剛剛五十歲因為安史叛亂,使其身體精神都受到嚴重的摧殘,變成了一個走路都不穩的老頭兒了。他不象李白那樣富於浪漫精神,故詩中經常流露嘆老傷病之感。但在某些篇章中,仍然顯示了他青少年時代的那種樂觀和倔強,使讀者感到振奮。

《客中行》

《客中行》自古逢秋悲寂寞,我言秋日勝春朝。

橫空一鶴排雲去,便引詩情上碧宵。

《客中行》

《客中行》首句寫向來前人對於秋天的感想,此句寫自己一人獨特的看法,出語平淡。但三、四兩句卻突出一幅動人的圖景,將天高氣爽的景色與自己充滿詩意的情懷融合在一起,極其形象地表達出來。秋色宜人,可以寫的很多,詩中只突出其晴朗一點,而又具體地以鶴飛之沖宵,與詩情之曠遠作為一實一虛的情景來寫,則無論是物是人,逢秋不是悲,不是寂寞,都不在話下了。這種寫法,既是以偏概全,也是以少勝多。

他人寫客懷多感,李白卻說“不知何處是他鄉”。他人寫老病堪傷,杜甫卻說“未須料理白頭人”。他人悲秋,劉禹錫卻認為“我言秋日勝春朝”。這些詩篇中所共同具有的樂觀精神,確能擴展讀者的胸懷,不只是翻案的藝術手段足可取法而已。